张书范是通过临帖走上书法之路的。1961年考入北京市工艺美术学校的张书范,由王传恭和郭风惠授课。郭风惠指导学生学习书法首先必须要临习碑帖,并且不允许自己发挥。古人的经典之作,将张书范引入了书法大门,他首选的入门碑帖是赵孟頫的《三门记》。临帖磨砺了耐心与意志,锻炼张书范心、眼、手落于一处的目的。

接下来的10余年里,张书范临习了许多碑帖。其中有法度严谨的唐楷、苍劲高古的魏碑、圆中带方的汉隶,以及宋、明、清经典碑帖。博采众家书香,吮吸各路养分,为以后走上书法创作与研究道路,打下了扎实的功底。在工艺美术学校,张书范学的是染织专业,但收获最大的是书法。

1985年,张书范到北京师范学院进修,欧阳中石先生授课,在课堂上要求学员们临习颜真卿《多宝塔》中的一个词组和王珣《伯远帖》中的四个字,将原帖中的字放大复印成手掌大小,要求临习的字与原帖中字的笔画完全重合,这是一个非常严格的训练方法。从那以后,书范先生每临一本帖都这样要求自己,他认为这才是真正的临帖。而不像某些人理解的“凡学不像的就自称是意临”。临帖最忌“大概齐”、“差不多”,如果临帖能够做到“严丝合缝”则可谓基本功到矣。

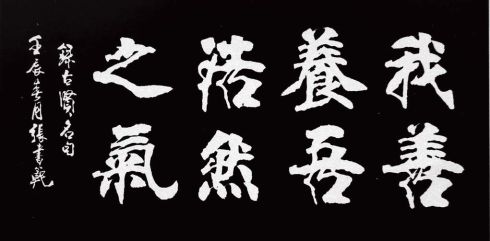

张书范在1979年有幸见到晚清大书法家张裕钊的真迹,感觉到这种“南宫体”笔力遒劲,刚柔兼具,阳刚中又不失阴柔之美,并带有一点金石风格。从那以后,张书范找到了自己的主攻目标,并且一写就是三十年。

作为北京专研南宫体的第一人,这条路的开创是艰难的。没有同道可以交流,张书范只能反复临帖,自己琢磨。经过长时间的努力,他终于掌握了“里圆外方”的落笔技巧,几年后再看到张裕钊笔诀时,发现和自己琢磨出的完全一致。

1982年,在北京市职工书法比赛中,张书范得了一等奖。1984年,北京书协与北京日报社联合举办了“振兴中华书法比赛”,几千人参赛,张书范竟拔得头筹。颁奖时,他坐在第一排,回想起五年前的落选,心中又骄傲又感慨。从1982年到1989年间,他多次参加国内外评选,共获得七次一等奖。1990年、1992年,张书范联系国内外众多研究张裕钊书法的好友,在北京举办了全国《张裕钊书法流派展》,同时召开《张裕钊书法艺术国际研讨会》。

张书范在浩瀚的书法世界里流连忘返,沉醉其中。生命中最宝贵的青春年华就无声无息消逝在黑白红之间,募然回首,满头青丝已染上了白霜。他感怀先人的艺术成就与淡泊情怀,将中国汉字这一造型艺术发挥到了极致。

说到对书法的理解与应用,张书范认为,一个书家的胜出,最后还在于他对书法的理解和人品的践行。他对书法的理解是“好好写字、好好做人”,加上他宽厚待人、谦虚谨慎及和蔼质朴,赢得了圈里圈外一致好评。

上世纪90年代,张书范多次应邀到日本、韩国、马来西亚举办个人书法展览及进行书法交流,让中华民族传统的书法艺术漂洋过海。

如今已过花甲之年的书范先生,还担任着许多重要的社会职务。他们这一代人,对书法的酷爱和付出都是很单纯的。之所以能够全身心地投入,凭的是对书法艺术的热爱,徜徉在书法的世界里感觉愉快、轻松。一旦融入其中,便觉着自己的生命更有意义,有了新的提升。

晓楼

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……