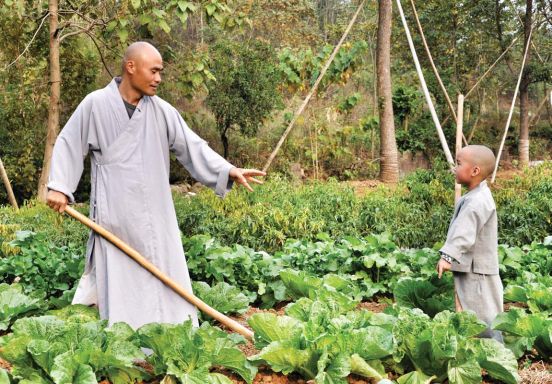

扛锄头 是谁?

- 来源:净土慢生活

- 关键字:农禅,禅宗,僧侣,农田

- 发布时间:2015-12-07 15:14

农禅既是中国古代佛教禅宗寺院赖以生存和发展的经济基础,也是禅宗僧侣所必修的一个“觉悟”法门。所谓“农禅一味”,也就是禅宗僧人自耕自食,自给自足,农作和禅悟并行不悖,世出世间浑然合一。

禅宗僧侣融禅于农、以农悟道的生活习惯和修行方式,促进了农禅制度的形成与发展。长期开垦荒地和“一日不作一日不食”是农禅的最大特点。同时,具有一定规模的禅宗寺院的农业生产也对中国禅宗文化的发展产生了重要影响,并形成了“农禅并重”的文化传统。

佛教徒耕种农田在中国最早始于东晋。僧人释道安(312-385年)初入释门时即常“赍经入田,因息就览” 。

禅者很早即与农业有着密切的关系。南朝刘宋时来中国的罽宾国沙门昙摩蜜多(356-442年)不仅大弘禅业,译出《禅秘要经》三卷等重要经文,而且“植柰千株,开园百亩”。当然,这还不是真正意义上的“禅宗农业”。

禅宗四祖道信(580-651年)和五祖弘忍(60年-675年)广聚徒众,随着僧团人数的扩大,且禅寺又位于深山偏远之处,若无农业生产而仅靠乞食和信众的施舍显然是难以为生的,这使禅宗的农业生产得以形成。

马祖道一禅师(709年-788年)于唐大历年间开丛林安禅侣,禅者从律寺中独立出来而使禅宗农业以独立的角色得到发展,既能得到社会和信众的土地供养,同时也形成了自己的特色农业生产。

由于佛教强调众生平等和不杀生命,认为农业生产劳动如锄地等会伤害无数的地下生命而得无量罪孽,同时也为抑制物欲,因而佛教反对出家人“安置田宅,一切种植,斩伐草木,垦土掘地”。《十诵律》《梵网经》等诸本戒律对此都严加禁止。唐德宗兴元元年(784年)怀海禅师(720-814年)入百丈山(今江西省奉新县)开山建寺、大扬禅风,折衷大小乘戒律而制“禅苑清规”。“禅门规式”的制定和实施使禅宗农业建立在如法的基础之上。在清规中提出了“一日不作一日不食”的口号,并成为禅者的生活信念和行为方式,使禅者的农业耕种建立在符合戒律和伦理的诠释之上:

问:斩草伐木,掘地垦土,为有罪报相否?

师云:不得定言有罪,亦不得定言无罪。有罪无罪,事在当人。若贪染一切有无等法,有取舍心在,透三句不过,此人定言有罪。若透三句外,心如虚空,亦莫作虚空想,此人定言无罪。

又云:罪若作了,道不见有罪,无有是处。若不作罪,道有罪,亦无有是处。如律中本迷煞人及转相煞,尚不得煞罪。何况禅宗下相承,心如虚空,不停留一物,亦无虚空相,将罪何处安着?

禅宗生产、生活方式的演变决定了僧团伦理观念的演变,而“百丈清规”正是这一演变的结晶。“一日不作一日不食”的意义在于它从宗教伦理和善恶的本质意义上肯定了劳动的道德性和合律性,也是对中国文化传统中重视劳动、反对乞食和不劳而获的融合。正所谓“垦土诛茅、运薪汲水、竖拳竖指之类皆自性天真之道用也”。

“一日不作一日不食”要求每一个僧尼都要参加劳动和寺院建设,这即是禅门中的“普请”(俗称“出坡”)的劳动原则,意思是普请大众,上下合力,共同劳动。其后禅门高僧如黄檗开田择菜,沩山摘茶合酱,石霜筛米,云严作鞋,临济栽松锄地,仰山牧牛开荒,洞山锄茶园,雪峰斫槽蒸饭,云门担米玄沙砍柴等等都是这种价值认同的具体表现。百丈开创的“禅苑清规”不久即行于全国,“天下禅宗,如风偃草。”

大规模的人力使用和大面积土地耕种,使得丛林经济得以迅猛发展,其主要表现即是土地的大规模集中。与中国佛教其它宗派一样,禅寺的土地来源有如下几种:

一是“赏”或“赐”。凭借僧众或寺院的社会威望以及传统优势从国家(皇室)那里得到赏赐,“赐田”是寺庙取得土地的一种主要方式。如隋晋王杨广“钦敬禅林,降威为寺檀越,前后送户七十有余,水硙及碾、上下六具永充基业,传利于今”。在唐代,寺院还从国家那里依法得到一些土地,如唐代的均田法令规定,“凡道士给田三十亩,女冠二十亩,僧尼亦如之。”一般说来,南北朝时帝王的土地赏赐往往带“庄”附之以民,显示的是领主经济形式,而唐以后则往往仅赐之以“田”,经济性质则是雇佣劳动。

二是“施”或“捐”。从贵胄、富豪和信众那里得到土地,一些较小规模的捐赠因积少成多也达到惊人的数量。禅者以其独具特色的理论吸引了一大批世俗知识分子、名士和官宦。他们的资助或帮助也促成了世俗化、庄园化的禅宗农业或经济。唐昭宗天佑四年(907年),抚州崇仁县邓进兄弟三人买地创普安禅院,并随附良田三十顷。北宋太祖时,知雄州安守忠一次就施给广慈禅院土地5770亩。南宋绍熙元年,直秘阁张镃舍自己府第及田地六千三百余亩为慈云禅寺。南宋时蒋山了明禅师住径山时,受杨和王敬重,随舍苏州庄田于了明禅师,岁可收入达二万斛。

三是“买”或“夺”。僧院通过自身的生产经营或从破产农民那里购买或兼并而得到土地。唐代普光禅师,利用劝募,购海埔地一千多亩,筑岸成田,年收入千斛。唐肃宗(756-761年)时,扬州六合县灵居寺贤禅师就“置鸡笼墅、肥地庄,山原连延,亘数十顷”。

四是禅者依其艰苦的劳动开荒垦田。尽管它也许不是丛林土地的主要来源,但却是禅宗农业在整个“寺院经济”中的根本特征。如南泉普愿禅师(748-834年)于贞元十一年入池阳南泉山,“堙(又作‘烟’)谷刊木,以构禅宇;蓑笠饭牛,溷于牧童;斫山畲田,种食以饶”足不下南泉山长达三十年之久。宪宗元和(806-820年)末年,灵佑(771-853年)禅师奉其师怀海之命,至湖南沩山弘扬禅风,初时,“猿猱为伍,橡栗为食”,其后禅者师徒边禅边农,到咸通年间(860-874年),沩山禅林则为僧多而地广,佃户达千余家,还有七岁童子为其放牛。其他如安岩山华严院僧无尽,于寺院附近的蓬道奥山开辟废田八百亩。象山蓬莱山寿圣禅院永净法师,开山田三百亩,植松十万余株。宁波天童寺开垦海埔地,岁收三千斛。这种开垦出的土地促进了禅林经济的发展,使许多丛林具有了庄园经济的规模。而且,一些著名禅寺的“常住田”的经营时间也很长,像弘忍的真慧寺庄(位于湖北黄梅县五祖山)、惠能的宝林寺庄(位于广东曲江县曹溪山,或称南华禅寺)从唐初一直到宋代,达几百年。所以后世才有禅者言:“良田一片望无涯,旷古相传佛祖家。”

禅者开荒垦地在唐以后仍然十分突出。北宋禅师圆玑(1021—1103年)“荷担丛林,不知寒暑,垦荒地为良田;莳松杉为美干,守一职,十年不易。”机简堂住饶之管山时,“十七年火种刀耕,备尝艰苦。”无明慧经(1548—1618年)禅师垦土掘地四十余年。明代无异元来(1575—1630年)禅师搬柴运水、垦土掘地“三二十年”。“天下名山僧占多”的前提即是“天下名山僧建多”,或者是“天下名山僧垦多”。宋时雪窦禅师之嗣湛庵曾结茅建寺于仙居方岩,清人潘耒在其《游仙居诸山记》中说其处“山顶宽广,与台郡城等。有田可耕,有池不涸,可以避世。如桃源、仇池在半空中也”。

唐经五代至两宋是禅宗的辉煌时期,五家七宗(即沩仰、临济、曹洞、云门、法眼五宗和由临济宗分出的黄龙派和杨岐派之合称)各竞其说。据印顺法师统计,在惠能其后的22个著名弟子中,除临济宗的义玄活动于北方,其他均在南方。他们主要分布在荆楚、湖湘、吴越和闽粤一带。五代时吴越王钱镠(907-932年在位)皈依禅法,将江南教寺改为禅寺,于是江东禅刹兴盛。加上两宋时频繁出现“革律为禅”也使包括律寺在内的诸宗寺庙成为禅寺,吴越之地日渐成为禅宗中心。禅宗经济的发展也与之相应从荆楚、湖湘之地慢慢地集于吴越、苏松地区。尤其是在中国南方江左,由于开发较晚,存有大量荒地,它们通过禅宗寺院的建立和发展而得以开发。

九世纪中叶后,以农业为主的江南禅林经济发展迅速,禅宗田庄迅猛壮大,一些有著名禅师驻锡的禅院,土地及农业生产的规模十分惊人,出现了类似于世俗地主庄园的经营方式。如唐末义存(822-908年)在福州的雪峰庄,智孚在信州的鹅湖庄,道膺(835-902年)在洪州的麦庄等。荆州玉泉寺于北宋天禧(1017—1021年)末年更名为景德禅寺,其规模占地左右五里,前后十里。

南宋时,有着皇家寺院色彩的杭州寿圣禅寺,有山田地四千五百亩。显然,禅宗经济为此一阶段“寺院经济”的主要成分。虽然宋代禁止寺观买卖土地,但禅寺丛林仍然得到朝廷丰厚的赐赏。

元代重喇嘛教,但是从禅僧的优裕生活仍可见禅林的农业兴盛和经济繁荣。元代临济宗怀信(1280-1357年)即自称:“余九岁出家,于今过六十矣。至于逍遥广厦,顾步芳阴,体安轻软,身居闲逸。星光未旦十利之精馔已陈,日彩方中三德之珍羞总萃。不知耕获之顿弊,不识鼎饪之劬劳。……余且约计五十之年,朝中饮食,盖费三百余硕矣;寒暑衣药,盖费二十余万矣。尔其高门邃宇,碧砌丹楹,轩乘仆竖之流、机案床褥之类,所费又无涯矣。”

正因为宋元两世禅宗农业的发展和寺庄的扩大,禅宗农业才从小规模的劳动形式发展成了规模化的农业生产。作为现实的反映和要求,此时集成的各本“禅苑清规”对田林果蔬、佃户劳动、钱米租息等设有专人进行严密的组织和管理:设有“园主”(“园头”)负责栽种菜蔬、及时灌溉;设有“庄主”(“下院执事”)负责巡视田界修理庄舍,提督农务抚安庄佃;设有“值岁”负责坡务耕种、收租,兼管常住竹木管理;设有“知山”主管田地产业,使其界限分明以免争讼,为此不少寺院都立有“常住田地碑”;设有“巡山”负责竹木茶笋的照管;设有“监收”负责钱粮糓米的出入租息;设有“库子”司掌,主持出榜禁约,提点耕种、监管诸庄陂堰或山林茶笋抽长。从中也可看出,此时禅林农业使用有大量佃户,所以需要专设人员和机构来管理租息的出入。

明代佛教高僧倡三教(儒、释、道)合一、诸宗(禅、净、教、戒)融合,但事实上净土宗更为受欢迎,禅宗虽已显疲惫,但其农业经济仍然可观。从明末南京的灵谷寺和开界寺两大禅寺的年收入可见一斑。

把修行和农业劳动结合起来,“默耕田地,力锄葛藤”“泥泥水水一年农”,不仅能砥砺心志,也是文化中的耕读传统在禅林中的体现。

早在道信和弘忍时,禅徒不仅通过劳动达到自给,同时也视运水搬柴无非佛事,舂米做饭正好参求,做到农禅并重。在一些禅宗灯录中,诸如“看田回,上堂”或“师一日与僧观稻次”之类的话经常见到。

农业生产和禅林在禅师的心中有着重要的地位,故而有禅师说“大众尽心为常住开田,山僧尽心为大众说禅”。也有那种闻知收入“四五百石麦,二三千石稻”而欣喜万分的禅师。

一些禅师在耕作之余,还写出诗文表达自己边农边禅、丰衣足食、自得其乐的心情:掘地倦来眠一觉,锄头当枕胜珊瑚……开畲垦地闲消遣,佛法身心半点无,萝葡收来烂熟蒸,晒干香软胜黄精。

相反,对于那种不谙农事的寺主,长老则严加斥责,如:祖问佛鉴:“舒州熟否?”对曰:“熟。”祖曰:“太平熟否?”对曰:“熟。”祖曰:“诸庄共收稻多少?”佛鉴筹虑间。祖正色厉声曰:“汝滥为一寺之主,事无巨细悉要究心。常住岁计,一众所系,汝犹罔知。……汝不思常住物重如山乎?”

禅者并不是仅仅把劳动作为一种谋生的手段,更是作为触类见道、直指本心的修行方式,实质上即是从劳动中悟修行,以修行促劳动。《祖堂集》《景德传灯录》《五灯会元》等典籍不仅写出了禅者田园生活的艰辛、纯朴和快乐,还记载了禅者斗禅谈玄之精彩,表现了他们从现实的劳动中悟到的禅修真谛。如唐朝布袋和尚著名的一偈:“手把青秧插满田,低头便见水中天,心地清净方为道,退步原来是向前。”

正因为禅宗师徒把禅修与劳动相结合,所以禅门中也才流传着如“沩山摘茶”和“庐陵米价”等与劳动有关的“公案”或“话头”。

农禅风又兴 田间悟自心

如今,真正保留古代丛林家风的寺院已经屈指可数,并且有消隐殆尽之势,这是非常遗憾的一件事。丛林寺院与社会各阶层接触日益密切,与世界宗教交流也越来越频繁,其现代化、城市化、商品化、区域化的趋势越来越明显,这就更进一步要求现代丛林要与世界接轨、与时代相应,同时至关重要的一点就是不失自身特征,保持本有特色,才能继续屹立于世界佛教之林。

对于现今丛林来说,“农”已经不仅限于耕田种地这一层意思,而是更多地参与寺院自给自养事务,在劳动中完成自给与实践禅修。所以,“农禅”不仅仅是从事农业劳动和到禅堂打坐那么简单,而是一种精神,就是把禅法融入于世间,在动中实践和巩固禅法。

用一诚大和尚的话叫

“农禅并重,重在自养和动中参禅”。

云居山真如禅寺

云居山,是一座历史悠久的名山。云居山气势雄伟,林壑清幽。登上山顶,却又是一番景色,这里群峰耸簇,中间是坦坦荡荡的小平原大坝子,遍布园林湖田,俨然似一大城郭,又宛如一朵盛开的莲花,故又称此地为莲花城。在云居山顶的莲花城内,有大片连绵不断的竹林,在竹林的深处,掩映着一座盛名的禅宗圣地真如寺。

真如禅寺为佛教曹洞宗发祥地。唐代以来,香火缭绕,高僧辈出。白居易、苏东坡、佛印等历代文人墨客在此留诗作画,目前,仍保留着摩崖石刻、唐代铜佛、康熙千僧锅及200多座中外历代高僧墓塔。

真如禅寺自唐道容禅师建寺以来,农禅并举成为一贯家风,有禅宗“最胜道场”之誉,为海内外佛子所倾慕。真如禅寺实行“一日不作,一日不食”之农禅家风,凡历50余代住持,个个身体力行,严守这一清规,全寺僧众生活清苦,出坡(生产劳动)辛苦,却总是那么法喜充满,安详自在。

唐百丈怀海禅师提倡农禅并举,开创了农禅并重的传统。

中国与印度的国情迥异,印度佛教的乞食制度在中国很难实行,僧众一边修行,一边耕地自给,形成了农禅并举的传统。传统丛林在经济上做到了自给,主要从事农林生产,种植水稻、小麦、茶叶、林木等。

宋绍兴年间法如禅师执掌云居山法席,在一次上堂说法时,将寺中农禅家风做了形象的描述:“且道十二时中,向甚么处安身立命,披蓑侧立千峰外,引水浇蔬五老前。”明神宗万历年间,诸缘洪断和尚来山,率众“垦劈荆棘,诛茅缚屋”,三年之内,砌起长达数百丈的“罗汉垣”。明崇祯年间,高僧观衡(号颛愚)住持真如禅寺,清苦如淡,安贫如素,不事外缘,身亲畚插,作七言古风《插田歌》。

虚云老和尚中兴云居道场时,已是百二老人,仍“努力刀锄耕耘”。他率领广大寺僧耕云锄雾,打地抛砖,参禅结七,讲经传戒,一派农禅景象,俨然百丈家风。云公曾写诗曰:“毗耶钵献当前供,田侣袈裟满郊墟。”那个时候是很艰苦的,山上的几千亩的山林,都是师父们一棵一棵栽下去的。寺院有一百多亩水田,还有一百多亩旱地、八九十亩茶叶,这些都是虚云老和尚带领众弟子们开垦出来的。当时搞基础建设的时候,砖瓦都是师父们亲自烧制的。师父们到山脚下挑粮食等上山,一天挑两回,来回上山、下山要六十里路,非常艰苦。过午不食,还要劳动八九个小时,坚持上殿、过堂、坐香。

一诚老和尚1985年担任住持以后,坚持农禅并重,冬参夏学的家风,就按照马祖、百丈建立起来的清规,坚持虚云老和尚的家风,保持传统,再发扬光大。在云居山,冬天的时候是冰天雪地,寒风凛凛,在那样冷的时候,一诚老和尚每天三点半起床,在大雄宝殿外面拜佛以后,再进大雄宝殿,每天如此,五十年如一日。老和尚七十多岁的时候,还带领大家一起去插秧,一起过堂,一起上早殿,每天还要打坐四支香,还要接待客人,出坡、采茶。

2005年秋,纯闻大和尚晋升云居山真如禅寺新一任方丈。纯闻大和尚谛观云居山时节因缘,举扬佛教正法,遮止商业俗风,不畏艰辛,标立新旨。

拟依三个般若思想振兴云居宗风:

一、于山下庆云禅寺启建禅修教学道场,依文字般若研习。

二、于赵州关外启建云居山国际禅修院,依观照般若熏修。

三、于真如禅寺禅堂继承传统规约,依实相般若实证。如理如法,利乐有缘。

数年来,农禅并重,冬参夏学,严净毗尼,恪守清规,冬结禅七,三年授戒,家风不变。培养僧才,续佛慧命,恢复虚公创办的佛学研究苑。

现代寺院的经济主要依靠信徒捐赠、佛事和旅游收入,不再依赖农林生产,同时,在寸土寸金的现代社会,很多寺院失去了传统丛林赖以生存的耕地和林地,农禅宗风荡然无存。

真如禅寺一直保持着传统古朴的农禅家风,寺院现有山林3600余亩,其中杉木林780亩,茅竹林610亩,黄山松220亩,折杉林40亩,茶叶100亩。此外,有水田140余亩,旱地近80亩,还有碾米房、炒茶房。农林生产如毛竹、水稻、蔬菜、茶叶、白果仍以自给为主,很少外售,机械化程度低,以粪肥、绿肥为主,不使用农药、化肥、激素等。

佛教修行讲究动静一如,静中有了功夫,要在动中去磨练。上殿、过堂、坐香、出坡是真如禅寺的四大佛事,僧人在课诵坐禅之余,砍柴、种菜、烧火做饭,每年春季插秧、采茶、炒茶,秋季割稻、晒稻、收银杏,冬季稻谷归仓,大雪封山,安心打七参禅。适当的劳作可以放松身心,强健身心,培养勤劳、自立、慈悲、惜福的美德。在物欲横流的尘世中,真如禅寺的农禅景象就是一片和谐、宁静的净土。道法自然,我们坚信,亲近大自然的人更能体味到宇宙人生的真谛。

现在在家人能接触农耕的人越来越少了。农村人往往把农事当作谋生的手段,艰辛乏味,很难体会到那种“带月荷锄归”的惬意,应当学会热爱自己的职业,在农田中感悟大自然的春生、夏长、秋收、冬藏所默默宣流的因果、轮回、无常的真谛;城市人可以多亲近大自然,体验农事,真如禅寺每年插秧、割稻都有不少居士赶来参加,感受那种“手把青秧插满田,低头便见水中天,心地清净方为道,退步原来是向前”的禅意。搬柴运水,翠竹黄花无不是道,“农禅”意味着禅无所不在,喝水、浇花乃至做饭都是禅,反观观自心,反闻闻自性,喝水的是谁?浇花的是谁?做饭的是谁?这当下就是话头,当下就是禅。

农禅生活是一种更慢的生活。在自然洒脱的生活中,品茶时,抚琴时,心无杂念,亦不随茶味琴声而转,当此时,放慢自己的心,慢到妄想念头歇下,纷纷坠落犹如止水,沙土自沉,清净智慧自然显发。

云门山大觉禅寺

云门山大觉禅寺,位于广东韶关乳源县县城东北六公里的云门山慈悲峰下,是禅宗云门宗的发祥地。云门宗宗风险峻,简洁高古,万事万物,皆体现真如,皆有佛性,其传教方式独特,被称作“云门三句”。

云门寺由六祖惠能大师下七世弟子文偃禅师于公元923年所建,是中国禅宗“一花五叶”之一的云门宗开宗道场,是“藉教悟宗,农禅并重,学修并进”的禅宗道场,1983年被国务院确定为全国重点保护寺院。上世纪40年代,历经风雨战乱的古寺残破不堪。1944年,近代佛门泰斗虚云老和尚应广东省军政要员余汉谋等礼邀,重修云门寺。后来,他的入门弟子佛源老和尚接任云门寺方丈后,继续奉行“一日不作,一日不食”的家风,珍视“农禅并重”的精神。寺院养心护道,以参禅修智;自耕自种,丰衣足食,以寺养寺。在“农禅并重”中传承和弘扬禅宗文化,这在国内的寺庙中都是非常罕见的,所以在粤港澳和东南亚等地享负盛名。

云门寺现有水田50多亩,一年种两造稻谷,由寺内僧人和信众一起耕作。

自古以来“农禅合一”保障了僧侣的生存所需,使法脉延续至今而不断,是禅宗的“活化石”。在古代中国,不事生产的寺院在和平时期能正常发展、传承法脉,但遭遇战乱或自然灾害时,僧侣不劳作连生存都无法保障,更别谈修行传法了,禅宗提出“农禅合一”,让僧侣们耕作,一方面保障了日常生活需要,另一方面通过劳动修行悟禅,学会勤劳和惜福。

在云门寺,不管是方丈、住持、知客,还是云门佛学院的学僧,一律要参加农业劳动,自耕自种寺里的几十亩水田和山地。佛学院的学僧每天下午轮流出坡劳动,挖地种菜,搬柴运水,锄草施肥。农忙时节,全寺院僧众和佛学院全体师生,一同拔秧插秧,收割稻谷……

佛家倡导众生平等不杀生,云门寺对农作物病虫害的防治自有高招。例如,他们会往田地里撒石灰和灶灰防虫,并用有机肥种植,这些有机肥有的是他们自己沤制的。

云门山大觉禅寺方丈明向大和尚表示,“农禅并重”是云门寺的宗风,修行学佛不离俗谛,唯有兼具福德、智慧、禅定三事,道业方易成就,而出坡不仅是修福德良缘,更是修智慧、修禅定的大好时机,也有利于寺院经济的自给自足,有利于宗教与社会的和谐共存。

在禅宗里,农耕不仅仅是劳作,更是禅修的一部分,担柴、挑水、插秧、耕田等日常生活都可以体现禅的思想。

南泉禅寺

南泉禅寺位于安徽省池州市贵池区境内,现今的行政区划上隶属于铜陵市郊区铜山镇南泉村。向北10公里是中国第一大江——长江,向东70公里有地藏菩萨道场、中国佛教四大名山之一的九华山。

南泉普愿禅师于唐贞元十一年(795年)来到南泉山,“堙谷刊木,以构禅宇,蓑笠饭牛,混于牧童。斫山畬田,种食以饶。足不下南泉三十年矣。”大和年间,唐文宗赐额“南泉承恩寺”。南泉禅寺是晚唐农禅的主要寺院之一。

南泉普愿是中国禅宗史上最为杰出的禅师之一,与西堂智藏、百丈怀海一道被誉为马祖门下三大士。他一方面继承和发展了马祖道一“平常心是道”的思想,将禅与生活紧密地联系起来;另一方面在南泉山培育了赵州从谂、长沙景岑、新罗道允、子湖利踪等一批禅门高僧,黄檗希运、洞山良价也曾于其门下参学。南泉禅寺于二十世纪六十年代遭到破坏。2012年底,九华山大觉禅寺住持宗学法师应信众之请,发心复建南泉禅寺。

据南泉禅寺住持宗学法师介绍,南北朝时,禅者广为流行的修行方式仍然是或游化、或冢上、或树下的头陀苦行,以及独居净室结跏趺坐。此时既没有农业生产的必要也没有这种可能。

如果说定居是禅宗农业形成的前提,那么大规模地聚居则使其农业耕种成为现实。这以禅宗四祖道信(580-651年)和五祖弘忍(602-675年)广聚徒众为主要标志。随着僧团人数的扩大,且许多禅寺又位于深山偏远之处,若无农业生产而仅靠乞食和信众的施舍显然是难以为生的,这使禅宗的农业生产得以形成。

过去僧人种植主要为了生存,所以种植的玉米、水稻、茶叶、树木、草药、蔬菜、水果等种类很多,由此而产生相应的劳作方式。

六祖惠能舂米,百丈禅师“一日不作,一日不食”,黄檗开田择菜,沩山摘茶合酱,云严作鞋,临济栽松锄地,仰山牧牛开荒,洞山锄茶园,雪峰斫槽蒸饭,云门担米,玄沙砍柴等可作为农禅的缩影。

农的古繁体字是由“曲”和“辰”组成。“曲”就是“松弛状态”,就是“和平时期”。“曲”的对立面是“直”。“直”就是“绷紧状态”,就是军队排成“一字形队列”的意思。“辰”本指“由静止到活动”“从睡眠到起床”,引申为“早起(时刻)”。“农”字本意就是由静致动,体与用的关系,禅宗强调大机大用。“垦土诛茅、运薪汲水、竖拳竖指之类皆自性天真之道用也。”

中国文化传统中重视劳动、反对乞食和不劳而获,实践性与实用性是中国传统文化的特质,禅体现了中国传统文化的这些特点。

随着时代的变化,我们的生活越来越机械化,过于强调的理性思维架空了我们自己与现实之间的联系,人性变得冷漠与教条。

当下时代,绝大多数寺院已没有可供耕种的田地,科技的发展,极大地改变了人类的生产与生活方式,寺院也不例外。

具备农禅条件的寺院,除了传统的农作物,也有引进世界其他国家的农作物,包括各种蔬菜、水果等。

随着物质生活的提升,养生滋补之类的植物,如石斛、人参等,各种香料、草药、茶叶,制香的原材料,如:沉香木、岩柏檀香等,都是寺院感兴趣的经济作物。

实践农禅,我们将从思维的虚拟空间回归到当下的现实生活,禅的修行便落在了实处。农禅并非只是下地干活,刷牙洗碗、沏茶扫地皆是自性妙用。在正念中开车、用电脑,本质上与农禅没有区别。安住当下,在正念中工作和生活,当是在家修行的重心,禅的妙用已在其中。

正念是禅,正念的力量能够突破时空的局限,对当下以及未来作出正确的判断与处理,将农禅的精神落实在生活中,我们将从浮躁、狂乱的思虑中释放出来,享受蓝天白云,自在人生。

11·17 我要有机!

假如有一天我将在春风里悄然离去,请把我的心与有机种子埋在一起;

假如有一天我将在夏日里悄然离去,请把我的灰洒在有机苗圃里;

假如有一天我将在秋雨里悄然离去,请把我的血溶在有机果子里;

假如有一天我将在冬雪里悄然离去,请把我的魂化为有机种子的包衣,

包裹着有机种子,一同静静等待来年的春暖花开。

各位喜爱有机的朋友们,我们一起喊出我们的口号:1117我要有机!用消费的力量支持有机产业永续发展!

今天是我们有机人大聚会的日子,这让我想到五年前,当时有很多做有机的朋友很难坚持下去。

可喜的是就在当年,2011年11月17日那一天,北京有机展、成都有机峰会、杭州健康有机展同日举办,三地热爱有机的同仁即日互动将11.17定为有机日,我们共同的口号:11.17我要有机,召唤人们至少在有机日过一天有机生活,来支持有机产业发展。感恩当年就有几百家单位响应,第二年有上千家单位响应,第三年已有上万家单位响应,第四年,去年我们上千人相聚一起,有机素食支持有机发展,今年我们在这里全网直播让更多人了解有机,选择有机生活!

消费是经济活动的动力源头,消费是产业发展的推动基础,今天我们的消费选择,决定我们的未来世界状态。如果我们能说动全国人民都愿意过一天有机生活那对有机产业的支持将是非常巨大。

今天是我们有机人的盛会。因为我们每个人的背后都挺着一群有机人。1117我要有机,用消费的力量支持有机产业发展已经成为我们的责任。我们自称为有机人,是因为我们已经很清楚地知道,今天我们必须做出选择,如果我们今天还不愿意把钱交给农民,那么我们只能把钱交给医院。

我们生存在一个从水体——土壤——生物——大气各层面已直接、复合交叉、循环式的立体污染的环境中,在今天医学最发达,医药最发达,医院建造得最多最大的情况下还是人满为患。卫生统计数据直接告诉了我们:每年约280万人死于癌症。每秒有5位亲人因病离开我们,而这个恐怖的数值还在不断上升。

当我们与苍天之间被雾霾相隔,我们的河流成为浊汤,我们的土壤被化肥喂瘦,我们的食物里有数不清的有害残留物,是这个世界错了,还是我错了!

当我们指责农田里撒得农药太多了,有否想过,这是因为我只想全部占有,不给其它生命留下一口!

当我们指责土壤中化肥太多了,有否想过,这是因为我太贪婪,恨不得一亩地产出十亩地的作物!

当我们指责作物上各种化学物质用得太多了,有否想过,这是因为我一直在追求物美价廉。

当我们指责所有食物已失去它本来的味道之时,有否想过,这是因为我一心要便宜还要更便宜。

当我们指责明知转基因可能存在问题,还是在不断生产,有否想过,这是因为我一直想让自己赚得钱多些更多些。

当我们指责开发商占用耕地,将会无田可耕,有否想过,这是因为我只想让自己的房子大些再大些。

当我们抱怨气候越来越糟,自然灾难越来越多时,有否想过,这一切与我自己在家里任凭洗澡水哗哗直流有着直接的关系。

其实不用埋怨他人只为了赚钱,已经完全不顾我们的生态环境。这个世界不会变,只有我变世界才会变,有机生活的宗旨就是改变我们自己。

愿意成为一名有机人就是改变自己的开始!倡导有机生活,不仅是为自己和家人寻找健康安全的食物,更是让我们自己与大自然和谐相处,促进生态环境健康。只有大环境健康了,我们每个人才能真正的身心健康。大自然赐给我们阳光雨露,土地孕育出美味的食物,从未向我们索取任何回报,我们只有支持有机农业发展来加倍珍惜这些食物,感恩天地!

我们知道去说服和改变别人很难,我们能做到的只是改变自己,而当我们真的做出改变时,我们对周围的影响就产生了。

朋友们,我们是否经常这样问自己:我还能身体力行地为生养我们的地球母亲去做些什么?我能否尽力为子孙后代多留下一些生存的资源。

1117我要有机,我们要以自己草根的力量来影响这个世界。凝聚全社会善心、善愿、最善良的力量,召唤更多人选择有机生活,消费有机产品,推动有机农业良性发展,这也是我们每个人都有能力,可以做到的,改良生存环境的良方之一。

1117我要有机,今天的有机人大聚会把我们怀有同一目标,承担同一社会责任的朋友们聚集在一起。只为同一目标:把中国的有机事业做好!

我是一位有机幸运者,行走在有机路上,我不停地吸汲到全国各地有机人传输给我的正能量,享用着有机人珍藏的爱心爱意,感受有机人之间特有的丝丝缕缕的温暖。

有机一路走来,共同的信念让所有爱好有机的朋友已经成为一体。

有机的力量总让我泪流满面,加固着我生命中的维生素。

有机的力量她总让我快趴下去的时候又重新抖擞精神站了起来。

有机的力量她总驱使着我不断去寻求“正义、爱心、良知、诚信”。

这种力量来自于所有的有机人,来自于我们有机人中间的每一个人。

在2011年11月17日,当时我的梦想:创建有机日,让有机的力量在所有有机人的努力之下,慢慢壮大,让其速度和厚度在同时增长。五年后的今天,我们欣喜看到我们的有机团队越来越壮大。各行各业只要与健康有关,都向我们开放他们的平台,建立互助互惠关系,让更多朋友了解、知晓并加入到有机团队中来。

2015年11月17有机日,这是一个新起点的开始,过了今天我们又得匆匆上路开始创造我们新的有机美梦。

不要嫌我们有机人总是心急火燎,因为我们不能再承受不良食品带给的伤害。

不要怪我们有机人总是眼含着泪水,因为我们的地球不能继续承受这无度的化学侵蚀。

不要觉得我们有机人像堂吉诃德大战风车一样不自量力,因为我们爱得深沉;我们爱我们的国家,爱我们的人民,我们的人民善良、实在、正直、厚朴,我们的人民应该远离各种伤害,应该得到这个世界最美好的关怀。

不要笑我们有机人贪心总在不断寻求新的梦想,因为我们对有机爱得深沉。这样的爱让我们不断有梦想,这样的爱会让我们永远走下去。

有机的力量像新生命的阳光,温暖地照射在我们每一位有机人的脸上。

有机的力量给予我们每一位有机人以坚强、持续、永不改变的信念。

我们所有的有机人,大声喊出我们的心声,1117我要有机,用消费的力量支持有机产业永续发展!

文/《净土慢生活》编辑部 图/云居山真如禅寺 云门山大觉禅寺 南泉禅寺

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……