据说,杰出的人物出生时都有异象。

刘禹锡不云乎:“雷雨江山起卧龙。”

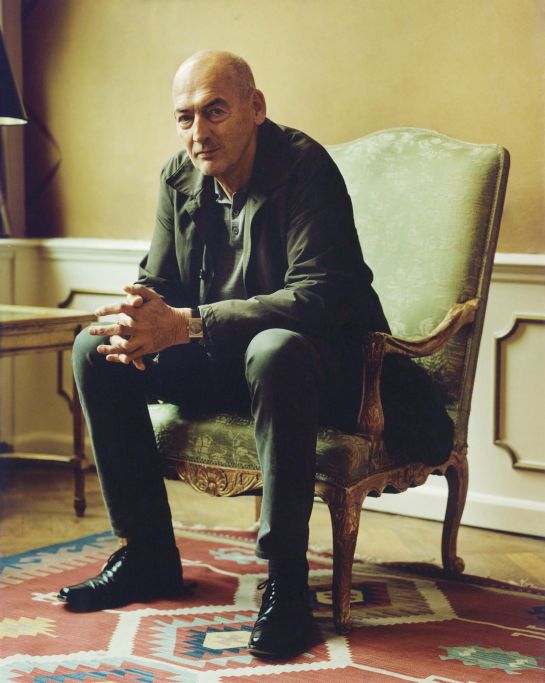

雷姆·库哈斯就出生在盟军轰炸鹿特丹的炮声中。

那是1944年。

在那之后,世界就再没有回首的勇气了。

从童年开始,库哈斯就和整个世界一起发足狂奔。

他知道,自己和时代之间的联系,绝不能被任何人切断。

废墟

雷姆·库哈斯的祖父是荷兰著名的建筑师,曾经为荷兰KLM航空公司设计总部办公楼和为荷兰国家社会安全局设计办公楼。

他代表着战争以后再也无法重现的过去。

而雷姆的父亲,则是一位革新欲极为强烈的作者——他写作魔幻现实主义小说,并编辑一份左翼周报。

显然,雷姆·库哈斯继承了爷爷的外在身份和父亲的内在激情。

战争结束之后,他们全家搬到了阿姆斯特丹。在那些已经逝去了的童年午后,小雷姆的身影经常出现在国家档案楼的废墟旁。

他在那儿尽情玩耍。

一个孩子真的完全可以罔顾废墟的残败和灰暗呢?

也许并非如此。

但库哈斯说过:“在某种程度上,你只能接受现实。”

索多姆

库哈斯跟着父亲去了雅加达。

那里的贫穷和无序让他深受震撼。

回到荷兰后,他做过一段时间的新闻记者和编剧。

著名的“68风暴”之后,他突然意识到,“事件”可以在另一个维度上发生。

出人意料地,他放弃了新闻和电影,进入伦敦一所著名的建筑学院就读。

毕业生的下一站,则是英语世界的新“帝都”纽约。

那个时候的纽约,被狂乱和恐惧包裹着。

人们觉得那里和《圣经》之中的“罪恶之地”索多姆没有分别。

库哈斯却在混乱中看到了希望。

伊甸园

纽约是“混沌”的。

现代主义者都对那种素朴原始的状态充满了渴念。

对库哈斯来说,纽约是一座不同寻常的“伊甸园”,是一个适合圈外人和不适应环境的人的“安全港”。曼哈顿的通用街道网络(generic grid),看起来似乎是所有一切的混合物。

库哈斯兴奋地写出了划时代的巨著《疯狂的纽约》。他在书的封面将帝国大厦和克莱斯勒大厦并排放在一起——一种汹涌的时代呼声取代了人们毫无意义的失落。

他把自己的这种意念也注入了巴黎的血液中。在1991扩建拉德芳斯(La Défense)商业区项目的竞争中,库哈斯打算除了保留少数历史性建筑、一所大学和一个墓地之外,拆毁其他的一切建筑,以新的曼哈顿风格的街道网络代替。

显然,库哈斯并不想毁灭旧的一切。但在最宝贵的旧物得到保留的前提下,他想获得更多的空间,去创造他喜欢的城市“混沌”环境。

幻城

从1968年到现在,接近50年过去了。

库哈斯早已功成名就。2000年,他更获得了建筑界的最高荣誉——普利兹克奖。

但他仍然在不断地进行着新的试验。

在他刚刚开始建筑师生涯时,他曾在惠特尼美国艺术博物馆(Whitney Museum of American Art)的标志性大楼上顽皮地挂上了一个“猫玩毛线团”的物件。当然,结果这只“小猫”还是被无情地请下了最高舞台。

在世人看来,猫咪只能在野史传奇中攀上某座隐秘的峰顶,却不配成为博物馆的标志。

库哈斯并不这么想。

他理想中的城市,会向向每一种人的体验开放。

他说:“改变使人充满不可思议的恐惧,我们被‘危机论者’包围。他们只看到城市的衰落。我是自觉地迎接这种变化。然后我努力在改变中探索方法……这是有信仰和无信仰的奇怪的组合。”

这个习惯了引领时代前行的建筑界的“搅事者”,一直致力于将已经足够现代化的城市变得更加超前。

我们都知道,他不会回头。

因为,在废墟之上,除了尽情玩耍,再没有其它办法能够找回逝去的时间了……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……