认得唐肤用意深

- 来源:娱乐·品味周刊

- 关键字:唐代思潮,龚鹏程

- 发布时间:2018-06-22 17:20

唐诗向来被认为是中国古典诗歌的巅峰,李白、杜甫、白居易、李商隐们的作品,也早已成为中国人文化记忆的重要组成部分。即使到了今天,也可以说是凡有井水处,皆能吟几句唐诗的。

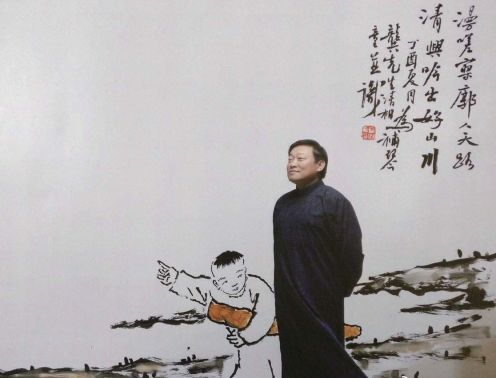

与唐诗永在聚光灯下的无穷芳鲜相比,唐代的思想研究就寂寞多了。前有魏晋玄学,后有宋明理学,处于中间的李唐,向来被看作一座思想高峰与另一座思想高峰之间的跳板,少人寻问。有趣的是,经历过港台新儒家黄金时代的中国台湾学者龚鹏程,却没有追步牟宗三的魏晋-宋明想象,独独选择了“人迹罕至的那一条路”。他费去20年光阴,“烛幽照疑、豁蒙发覆”,撰成这一部《唐代思潮》。常建诗云:“曲径通幽处。”独行者之苦心深意,于斯可见矣。

无人到处,自有通途

思考往往伴随着选择。

做中国学问,绝非闷头钻进去朝夕诵读便可了事。朱子说,读书当先立大本。于是乎,有人以宋学为本,高谈心性;另一头则认定汉人是百代宗主,专事考据(事实上汉代学术也非仅考据一路)。两边各立山头,兴致来了就吵个天翻地覆,兴尽则互不搭理,有如参商。

龚鹏程对当时中文系琐屑的考证风气不满,但也并未因此认定程朱之学为明珠。原因在于,二程和朱子在横纵二向上都显得十分狭隘:横向上他们排斥佛老诸子之学,通通斥为异端;纵向上程朱认为孟子之后道统就中断了,直到宋儒挺生,才有了接续古道的可能性。

为了摆脱这两个狭隘方向的束缚,龚氏一头钻进了先秦学术的星宿海中。但只谈起点,并不足以阐明路径。从先秦到北宋之间,这一条漫长的思想之路是怎么走过来的,成为了他的新关切点。而其间旅者,名分汉、魏、南北朝、隋、唐,故而欲明一端,须见得前肩后踵方为可能。从这个意义上看,龚鹏程治唐代思想,不独是为唐正名,同时也是一种通贯汉、魏、南北朝、隋诸代之学的努力。

当然,两汉魏晋思想早成显学,龚先生选择了唐代,也是理之应然。既然认为道一以贯之,那么何处无竹柏无月色呢?做个有心的“闲人”,驻足叹赏一番,显然是非常必要的。

万象来归,知我目明

治唐代思想的因缘,已经铺展得十分明晰了。但朱子对唐代思想的判决,仍然高悬顶上,如不能给予有力还击,则李唐之学仍不足以取得合法性。

首先要处理的是文中子王通的地位问题。王通虽然长于北朝、卒于隋初,但隋唐本一体,其学既为北学结穴,复为唐音开腔。但朱子不大看得起他,具体说来是在遇/隐、王/霸和经/权之辨上有不小的分歧。在朱子看来,王通急于求沽,故而“轻售其道”;王道既然为一,王通还将其分为几等,而且取法乎下,更有甚者,儒者向来推尊王道,而王通居然杂以霸略,可见其人之学不纯。

龚鹏程认为朱子的观点“极正大”,但过于迂阔,看不到那个时代的复杂性。五胡乱华之后,南北对峙达数百年,儒家谈礼,以时为大,制礼之意不可不尊续其正,制度典章却不能不就于时变。数百年乱世,到王通去世时犹未告结,文中子自然不愿再高谈遥远的三代礼乐,乃就近取则于尚近于王道的两汉,既不废古人初心,又具备更强的现实操作可能。王道至简,但时代向前,就必定有权谲伴生,懂得“霸略”,才能遏制“小人”;故而适当地谈王杂霸,虽然看起来不“圣洁”,反而更显出唱应历史脉搏的诚意。

以此见之,王通之学绝非朱子所说的那般粗陋,而且是正大中见精微,其学后来影响了赵蕤、韩愈、刘禹锡乃至宋代的陈亮,形成了一套尊道统而不废权变的言说系统。而既然要“守经而达变,正义而通权”,自然会讲求尊礼复性,同时能够看到佛老诸子的变化万端。龚鹏程在第二章《唐初三教之发展及其互动》中,便以儒生孔颖达的《周易正义》和道门成玄英的《庄子疏》为例,勾勒了一幅三教明相恶阴相融的复杂图景。这样涵蕴丰富的思想GIF,可不是程朱口中丢失了道统的“堕落时代”所能囊括的。

唐风集里,收卷波澜

看到这里,很多读者大概会觉得这是一部“反朱”的书。事实上,此书本来就意图在程朱的道学谱系之外构建一个新的唐代思想世界,所以如果觉得和朱子处处不对付,倒也合乎情理。当然,朱子的思想本身就非常复杂,例如理学家大多轻视文学,但朱子的诗古文辞非常出色。而龚鹏程在梳理唐代思想的过程中,更“发现”了一个溢彩流光的“文学社会”。

这个文学社会,在文学史架构甚至民间论说里是非常显豁的存在。旗亭讴诗、红娘暗助张生(来自唐传奇《会真记》)、李白醉后使高力士脱靴……都是大家非常熟悉的“文学李唐”的社会生活图景。但在一般的唐代思想史和社会史论述里,这些似乎都价值不大,大多数的时候只是作为社会生活之映射“跑跑龙套”而已。社会史学者被权力二元框架和经济决定论套住,思想史家则只看到关乎儒释道三教的“理性话语”,绝不为诗人文士的魔幻语言所惑。

对此,龚鹏程的看法是,我们不应迷信政治和经济的支配力,相反,“我们应以社会为主体”。而最真实的唐代社会,就是人所共知的“认为人应该成为文人”的文学社会,从帝王、后妃、贵宦到渔樵、僧道、娼妓,都着迷于文字织就的华美乐章。他们在文学里,找到了更丰富的人生感慨,看到了更鲜明的美丑比对,也因此竞以文人自命,当时出现的模仿诗人名字的现象就是最生动的例子:“慕太白(李白)者,张碧,字太碧;慕乐天(白居易)者,黄居难,字乐地。”

某种意义上,说唐都是为了后及于宋。此书也重点梳理了中晚唐以来重文辞的态度发生转折的奇特现象:韩愈、柳宗元等人制造了“文/道”二分的新立场,从而出现了“反文学”的倾向。这让后来继唐、五代而兴的宋代,形成了排斥激情、注重思力的文化观。这种新思潮,扬波于中晚,顺流直下,影响着之后一千年的中国;直到五四“新文化”勃兴之时,文、道之辨仍然是纸面上的“大哉问”。

“一切历史都是当代史。”龚氏于斯语必有神会也。

文/林彬

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……