创新的全球新秩序

- 来源:IT经理世界

- 关键字:创新,企业

- 发布时间:2015-12-08 10:53

亚洲成为企业开展研发的首选目的地,领跑北美和欧洲。

随着研发项目国际化程度的日益加深,创新的全球格局正在发生根本性的变化。根据普华永道思略特咨询公司2015年全球创新1000强研究显示,在全球研发支出最多的企业中,有94%的企业在海外开展研发。这些企业将创新经费投入到销售和制造增长更快、能够吸引到技术人才的国家中。自2008年我们首次发现企业创新支出全球化趋势以来,中国和印度的研发支出呈现出爆发式增长,亚洲的研发支出也籍此超越了北美和欧洲。

尽管美国企业将越来越多的研发转移到亚洲,但美国创新支出的全球占比却一直相对保持平稳。这是由于来自其他国家的企业正加大在美国的研发投入, 尤其是硅谷散发出巨大的吸引力。相比而言,欧洲境内的创新投入增长平稳、各国水平参差不齐;英法两国2007~2015年间的本土研发呈现负增长。越来越多的欧洲企业选择将研发转移到亚洲的低成本国家(工程师平均年薪不高于3.5万美元的国家)和美国等高成本国家(工程师平均年薪高于3.5万美元的国家)。

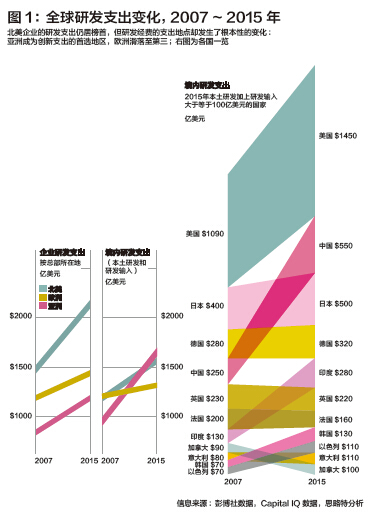

对于领先的企业而言,全球创新正带来回报。我们发现,青睐全球研发布局的企业在多项财务指标上表现超过全球化有限的竞争对手。这一发现意义重大,因为在过去几年中,我们发现从统计学的角度来看,研发投入的多少与业绩表现之间并无明显的关系。我们不断强调,研发支出的多少不是关键,如何使用这些经费才是关键。现在,研发支出的地点也对成功起到决定性作用:我们2015年度的研究发现,如今研发地点的选择与不到10年前相比有了很大的不同(见图1)。

2015年全球创新1000强(全球1000家在产品和服务研发领域投入最大的上市企业)的研发支出达到6800亿美元,同比增长5.1%,为最近3年来最大涨幅。美国、欧洲和日本企业以86%的份额成为创新投入大户。

但是我们认识到,单纯以总部所在国为出发点对全球企业创新进行分析,难以揭示创新实际开展的地点。为了分析地区和国家间的研发变化,我们研究了23个国家207家企业在遍布全球60多个国家的2041处研发中心的创新活动。所取样本涵盖了主要的创新者,其研发支出占到全球创新1000强的71%。

鉴于创新全球化的普及和全球化布局所带来的业绩提升,企业能获得效益不言而喻。该战略的执行伴随着各类挑战,但出现了一系列能帮助创新负责人加以应对的最佳实践。由于最佳的机遇散布各地,这些负责人需要仔细应对。“多年来我们总结出的经验之一,就是创新无国界,”专攻IP网络、超宽带接入和云技术的法国电信设备巨头阿尔卡特-朗讯首席创新和战略官菲利普·克耶尔(Philippe Keryer)注意到:“我们需要小心,因为下一代颠覆性技术并不一定会与上一代来自同一个地方。”

亚洲研发呈爆发式增长

亚洲成为企业开展研发的首选目的地,是全球创新支出流向最显著的变化。2015年,在研发支出最多的207家企业的创新经费中,亚洲占到35%,超过了北美(33%)和欧洲(28%)。地区研发支出包括本土企业的研发支出和由境外企业输入该地区的研发支出的总和。而在2007年,欧洲曾排名榜首,美国紧随其后。

2007年,亚洲、北美和欧洲的研发支出绝大部分来自于各地区内的本土企业。而在2015年,亚洲成为三者中唯一打破平衡的地区:研发支出的52%来自于非亚洲企业的输入。中国和印度的创新活动是亚洲排名上升的主要力量。2007~2015年间,中国境内的研发支出增长了120%,达到550亿美元,超过日本(500亿美元)和德国(320亿美元)成为企业研发支出第二大的国家。尽管美国仍以1450亿美元保持榜首,但其领先优势已经缩小:中国在2007年的研发支出仅为美国的23%,到了2015年,这一比例已经上升到38%。

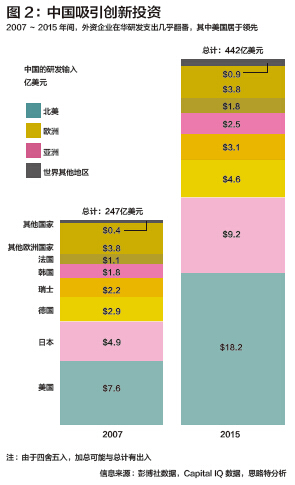

2015年,外资企业在华的研发支出达442亿美元,占全国550亿美元的81%(见图2)。该数字与2007年时的250亿美元相比有大幅增长。美国是对中国研发输入最大的国家,占到39%,紧随其后的是日本(20%)和德国(10%)。

调研受访者表示,选择将研发迁移到中国的首要原因是贴近高增长市场(占到71%),随后是贴近主要的生产基地(59%)、贴近主要供应商(54%)和较低的研发成本(53%)。“我们必须意识到,中国是世界工厂”,德国工业品及科技企业西门子的首席技术官兼管理委员会委员席格福利得·洛斯福(Siegfried Russwurm)表示,“我们清楚地认识到,必须以产品定义、产品设计和工程来贴近这一前景光明的市场。”洛斯福指出,西方设计的高科技产品并不总是适合中国。“我们在中国的同事能够全面接触到西门子所有的技术,然后利用中国供应商以理想的成本设计符合完美迎合当地需求的产品”,洛斯福表示,西门子中国研发中心能协助在西方市场中推出简化版的机床数控器等产品,以低于客户的心理价位占领新的细分市场。

中国企业也在探索将研发迁往海外。尽管2015年中国的研发输出仅为20亿美元,但一些领先的中国企业已发展成为全球品牌,并建立起全球研发。2011年从松下手中收购了三洋家电业务后,消费电子品及家电企业海尔就在日本建立了研发中心。随着欧洲和北美业务的增长,海尔还在德国和美国成立了研发中心。

2012年,海尔收购了新西兰家电制造商斐雪派克(Fisher-Paykel)及其厨房电器产品研发中心。海尔家电集团副总裁兼全球研究院总经理王晔表示,在与海尔位于青岛总部的研发中心合作的过程中,全球各研发中心发挥着“资源交换和全球渠道互通的平台作用,其中包括200多家高校、100多家科技孵化中心、上千家科技企业以及当地政府。这些资源不断地为终端用户提供理念和解决方案”。王晔给出了一个例子:海尔青岛的创新总部与新西兰创新中心合作,将电机和滚筒洗衣机技术相结合。作为最终的产品,Intelius系列高端洗衣机成为新西兰市场中的畅销冠军,并且在中国高端洗衣机市场中占据了30%的份额。

印度作为研发新军的崛起也令人侧目。2007~2015年间,印度境内的企业研发支出增长了115%,达到280亿美元,其中,外资研发输入增长了116%,是主要的推动力。印度毫无疑问地成为全球软件研发的最佳选择。将研发迁往印度的跨国企业提到了很多迁移的原因,成本并不是最重要的因素。“由于和美国的时差,印度的技术中心使我们具备了全天候能力,从而加快研发工作,”美国航天、交通、能源和工业用特殊元器件制造商ITT公司的首席执行官洛丹青(Denise Ramos)表示,“重中之重是获得贴近当地消费者的技术人才。尽管能够获得部分成本较低的劳动力,但这并不是主要的原因。”印度的境内研发支出排名在2015年超过了英国和法国,从第七位上升至第五位。

放眼亚洲其他地区,韩国的境内研发在2007~2015年间增长了98%,上升至第八的位置,领先以色列、意大利和加拿大。尽管2007~2015年间境内研发支出增长了24%,但日本还是从第二跌落至第三。日本减少了对美国的研发输出量,转而将其中大部分迁移到成本更低、更加靠近的中国。日本的研发输入增长了74%,主要来自韩国和欧洲地区。

美国:保持领先,但差距缩小

美国继续保持创新领军者的位置,尽管美国企业在2015年将1210亿美元的研发支出投向境外,但境内的研发支出仍高达1450亿美元。美国大部分的研发输出目的地为低成本国家,尤其是在亚洲地区。印度和中国是最受美国青睐的目的地,合计占到15%。这与2007年相比有了明显的变化,当时美国研发输出的首选是英国。法国在2007年时也曾位于美国研发输出目的地的前10位,但自此以后就被韩国超过。将各个国家的境内研发支出与仍是研发支出最大国的美国相比较,能直观地发现2007~2015年间各国相对优势的变化情况(见图3)。

2007~2015年间美国企业的研发支出增长了41%(达到930亿美元),来自其他国家的研发输入增长了23%(达到530亿美元),两者联手给予美国的境内研发支出带来了有力的支持。在过去10年中,部分政策制定者、分析师和商界领袖表示了对美国产业“空心化”的忧虑,担心研发活动会被输出到低成本国家,正如很多美国制造业在本世纪初转移到海外一样。尽管美国加大了研发输出,但被研发输入的增长所抵消。最大的增长来自于欧洲企业的研发输入,这些企业在美国投入巨资,占到美国总研发输入的63%。例如,2007~2015年间,来自德国的研发输入增长了121%。德国已超过日本,成为全美研发输入最多的国家,而后者2007年曾以巨大的优势排名第一。

欧洲对美国的研发输出剧增,反映出成本通常并不是决定研发地点的主要因素。毕竟美国是一个研发成本很高的国家,很多情况下甚至高于欧洲国家。欧洲企业在美国开展研发是为了贴近市场和运营、获得人才和技术、利用美国(尤其是硅谷)的创新文化。

美国制药企业辉瑞的全球研发总裁迈克·道斯顿(Mikael Dolsten)认为,对于制药公司而言,美国的吸引力在于广泛而连贯的创新生态系统。“美国国立卫生研究院是全球最大的生物医学机构,并且一直提供大量的资金支持,”道斯顿表示: “尽管近年来提供的资金有所减少,但它仍是学术研究的基石,为美国指明了战略方向。这里有实力雄厚的学术实验室、充满活力的生物科技行业、全球性的制药公司,以及慈善组织和患者基金会的大力参与。”

欧洲下滑

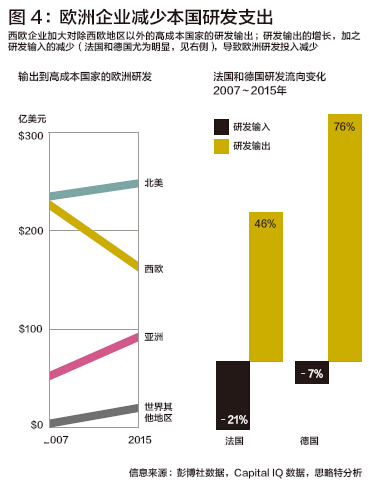

西欧创新能力的空心化值得关注,该地区的研发活动急剧减少。2007至2015年间,欧洲向其他地区的研发净输出(输出减去输入)增长了352%。结合各国具体情况,德国是西欧最大的净输出国,瑞士紧随其后。法国和瑞典在2007年曾是净输入国,但到2015年时均成为净输出国。欧洲研发支出在全球的占比也因此从2007年的35%下降到2015年时的28%。2007年时,有57%的企业在欧洲境内开展研发,到2015年时,这一比例已下降为48%。尽管美国的工程设计类劳动力成本高于大多数欧洲国家,但其仍是欧洲最大的研发输出目的地。

作为欧洲最大的经济体,德国是典型的例子:2007~2015年间,德国的境内研发平稳增长了15%。德国企业2015年的研发输出总计达350亿美元,高出国内研发支出一倍以上。与此同时,德国的研发输入呈现下跌。法国的研发与之类似,只是更为疲软。2007~2015年间,由于法国企业的研发输出增长了46%而研发输入下跌了21%,造成法国境内的研发支出总计下跌21%(见图4)。法国的研发输出主要集中在美国(28%)、中国(13%)、德国(8%)和印度(7%)。

西欧企业的研发情况也因此发生了巨大的变化。用在本国的研发支出在整个欧洲研发支出中的比例从32%下降到29%,西欧企业在近岸高成本欧洲国家中的研发支出占比从23%下降到16%,而在美国和日本等离岸高成本国家中的研发支出占比则增长了46%。

欧洲研发输出增长的部分原因归结于欧洲跨国企业所开展的并购。当跨国企业收购或合并时,同时也会获得对方的研发人员和设施,通常它们会继续这些研发活动,并将其与自己的整体创新项目相结合。与此同时,低成本的东欧国家在2007~2015年间却见证了53%的研发输入增长(西欧国家这一比例为15%),达到140亿美元,其中俄罗斯、波兰和罗马尼亚位居领先。来自美国的研发输入占到总量的一半,而来自西欧的研发输入则占到29%。如果将东欧作为一个单独的国家进行排名, 则其会是第八大研发支出国,大约与韩国相当。

尽管如此,高成本的欧洲国家仍是全球创新的一股主要力量,贴近庞大的富裕消费者市场、具备丰富的人才、公共领域对创新的大力支持等优势使其成为吸引研发的地区。

全球化布局带来回报

抛开地区的排名变化,所有地区和行业均呈现出同一现象:加大全球研发力度的企业在业绩方面持续优于全球化力度有限的竞争对手。与较为保守的竞争对手相比,在2015年将不低于六成的研发支出用于海外的企业,其营运利润率和资产回报率都高出30%,业务收入高出20%。这一研究成果与2008年如出一辙,说明在全球范围内部署研发能带来持续的回报,且能够更为深入地理解和满足当地市场需求。

今年和2008年的研究结果均显示,海外研发资产投资力度高于海外销售投资力度的企业,在资产收益、运营利润和股东总回报上都表现优于海外研发资产投资力度低于海外销售投资力度的企业。我们还发现,与竞争对手相比,在低成本国家中开展研发更活跃的企业,其毛利高出20%,销售收入增长高出10%。

此外,企业在管理全球创新网络方面变得更为娴熟。我们2008年的研究发现,研发布局较为集中(相对于销售布局,全球研发中心数量最少)的企业,通常业绩好于全球布局较为分散(拥有大量规模较小的研发中心)的企业。很明显,企业认为相对于通过电话会议、视频会议和其他协作工具而言,面对面地管理团队更为容易。今年的研究发现,与研发活动较为集中的企业相比,具备全球化研发布局的企业在业绩方面旗鼓相当甚至更好。由此可以看出,跨国企业在协调全球不同地区间的研发上有所提升,而数字化协作工具也得到了明显的改善,企业对这些工具的使用也更加娴熟。这些变化使得跨国企业能够鱼与熊掌兼得:在不影响效率的情况下,一方面将研发中心设置在靠近市场的地区,另一方面以最优化的成本获得最顶尖的人才。

集约式研发和分散式研发这两种全球化创新模式都能发挥功效。不同的企业有不同的偏好。以阿尔卡特-朗讯为例,该公司发现对于研发活动而言,数量较少的研发中心更为有效。“在研发过程中,总是需要在本地化和复杂性之间权衡取舍,”阿尔卡特-朗讯首席创新和战略官克耶尔表示:“作为当前企业战略的一部分,我们并不强调规模稍逊的研发中心要创造更高的效率,而是将精力集中在大规模、多元化的枢纽级研发中心上。”另一方面,克耶尔认为对于研发和创新而言,人才库是最重要的考虑因素:“规模较小、分布更广泛的团队能够有效工作,例如加州的互联网协议、以色列的云、美国东海岸或欧洲的光学器件、法国的数学以及在创新方面作用越来越大的中国,尤其是在无线和光学领域。”

管理分散化的网络

建立全球研发模式已成为希望在当前市场中保持竞争力的大型企业必须具备的要素。但随之而来的是各种独特的复杂情况。我们调研受访者谈到在国外开展创新所面临的挑战时,“发现并留住顶尖的人才”和“保护知识产权”的提及率最高(尤其是针对中国)。其他的挑战包括质量和客户导向、风险和项目管理、文化差异。

好在领先的创新者已经发现管理此类复杂情况的方法。为了确保分散式全球研发布局的长远成功,企业领导人必须将精力集中在以下方面:

·企业领导人必须在整体业务战略中清楚地阐明创新在企业使命中所发挥的作用。创新对于企业竞争优势的重要性有多大?

·创新对企业竞争优势的重要性应该反映在全球布局上。如果不能从整体的角度出发,随着各种一次性的决策和并购活动,研发中心的数量将会激增,从而导致关注度下降。企业应该考虑到创新生命周期不同阶段的明确需求。例如,在创意生成阶段,企业能够根据顶尖人才的分布情况设立规模较小、更为灵活的团队;在产品开发阶段,规模较大的研发中心能够发挥规模优势和精益原则。

·企业需要确定对增长战略而言至关重要的地区市场以及这些市场中的消费者,然后确定创新资源的分配地点,从而使得企业能够最好地了解和服务于这些市场。不同的企业需要采取不同的方法。对于需求搜寻者而言,关键在于研发中心需要尽可能地贴近客户,而作为跟随者的市场阅读者则拥有更大的灵活性,能够根据成本确定研发地点。技术推动者需要保持研发的集约化程度,从而保持对技术突破的关注。

·为了确保卓越运营,企业负责人必须建立明确的使命、角色和职权体系,从而使得研发中心与企业创新战略结合得更加紧密。管理层需要对数字化工具和相关流程进行投入,从而更好地在全球范围内管理资源配置、项目协作、项目审批通过、创新组合责任制、战略及运营考核指标、透明原则等方面的工作。

·企业需要建立全球人才管理战略。企业管理层需要越来越多地从非西方国家中寻找所需的创新人才。企业需要能够应用于各个全球研发中心的统一标准来培养和挽留人才。它们还应该为顶尖的工程人才提供轮岗,使得这些未来的研发负责人具备更加广阔的全球视野、加深对企业创新能力的认识。

·企业负责人必须培育起能够支持企业创新战略、鼓励全球创新中心开展协作的企业文化。调整风险、创造性、开放性等企业文化无形资产是遍布全球的研发活动获得成功的关键。

随着全球创新网络的进一步完善和优化,企业能够接触到更为多元化的全球人才库、积累起更广泛的知识、加深对发展型市场的认识。在正确的实施下,创新的全球化会有利于发现突破式创新,使得企业对创新组合开展更大的投入。

(本文原刊载于《战略与经营》杂志英文版,由思略特咨询公司授权刊登。本文作者巴里·雅日泽尔斯基系思略特全球合伙人,凯文·舒瓦茨系普华永道合伙人,沃克·斯塔克系思略特全球合伙人。)

文/巴里·雅日泽尔斯基、凯文·舒瓦茨、沃克·斯塔克

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……