百年一遇 载道马良

- 来源:新媒体

- 关键字:马良,中国画

- 发布时间:2016-01-13 15:39

马良先生是中国画坛一代大家,说来早有耳闻,我曾读过上世纪80年代香港的《中国文物世界》和《紫荆》杂志关于他的报道。也看过美国《华文侨报》以及华文电视台所拍摄的《中国山水画大师马良》上、下集专题片,还有央视《书苑画坛》《光明日报》《名人写真》等等数十家媒体对先生的报导,对他的人品、学品、画品无不赞美颂扬,可以说在当今的中国画领域已达极致,尤其是他的人格魅力和高尚品性,在当今的中国画界更是屈指可数。

早在二十多年前,台北著名艺评家楚戈先生曾经写到:“艺术品最能反映人的性格,从他的画作中可以看出,马良先生豪侠风仪的品格,正是他人品、学品和画品的自然流露。”原西安晚报社总编高平先生曾为他书写一幅对联:“一身正气振石鲁雄风,满身豪气写山河英姿。”还有北京王凡先生在《名人》杂志上写过一篇专访“敢上断头台的朋友”,其中写到马良与石鲁在“四人帮”横行时期的那段情景,列举了明朝的唐伯虎为了保护老师沈周的事例,当时沈周被知府拉去作墓道壁画,唐伯虎气愤不已,觉得这是对老师人格的侮辱,对文徵明说自己去替换老师作壁画,从而感动苏州文坛,传为佳话。但是,这些与马良先生1974年将石鲁大师隐密的藏在他的书斋,冒死予以保护的事迹相比。那可真是小巫见大巫。马良先生真是“士为知己者死”的典型,体现了中国文人的风骨和气节……在当时的长安市上,无人不对马良先生发自内心的感慨和敬重,至今回想起来令人赞叹不已。

这些年来从官场的买官卖官,到画坛的混乱不堪,正如吴冠中生前所说:“官办的美协、画院成了画家头上的行府衙门……”恐怕没有人不知道在当今画坛,不管用什么手段只要能得到或是占有了官办的平台,坐上一把椅子,那可是近水楼台,要风得风,要雨得雨,好处自是很多,官运利禄接踵而来。但是,也正因为是这般污浊的风气环境,必然造就一些滥竽充数的画家,吃着国家的皇粮,占有着社会资源,哪怕是初学阶段的水平,只要熬到了一定的时间,或是有后台背景一样晋升职称,一样升官发财,同样乐哉、快哉。但是,那些望着交椅追名、跟风的土豪们及其画商,分不清哪些画是用素描制作出来的画,哪些画是半生不熟的画,哪些画是支离破碎乱搓索的,哪些画是混浊不堪糊涂滥抹的,他们的鉴别能力和知识,必然助长了一些画家不求进取而得意忘形,只要彼此之间赚到银子就认为是好画,岂不知古往今来,金钱能为人也能伤害人。俗话说的好,“银子钱黑人心”,自然就很少顾及什么是成熟的中国画及其真、善、美的内涵了。对于马良先生来说,对此类歪风邪气自然是不屑一顾,更不愿随波逐流,于是他选择了敬而远之、与世无争的方式,关起门来作自己的学问,画自己的画。他先后两次大隐花了整整两个十年,在这期间,他默默的耕耘在山林之巅,对一个像他那样有深远思想和博大胸襟的中国画家来说“富贵与我如浮云”, 精益求精,一心作画。他将名利地位物质待遇以及这样那样的享受,视如粪土,嗤之以鼻。他常常说,一个具有历史使命的中国画家只有当自己的作品经得起历史的检验,在世人眼中得以珍惜并传世,名垂青史,才是中国文人画家的最高境界。

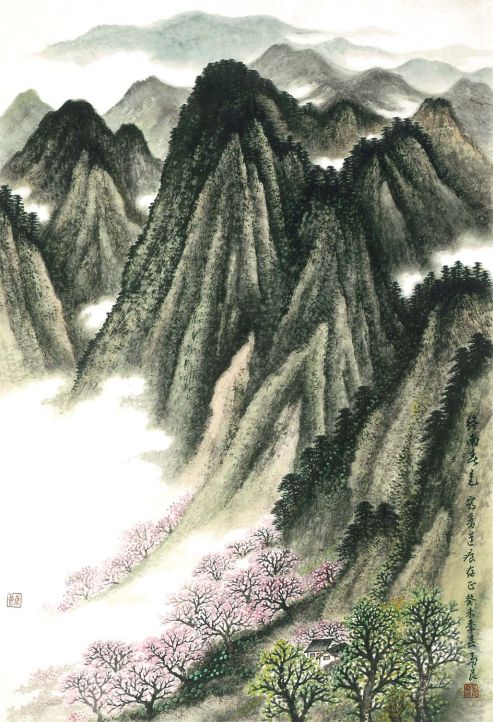

在马良先生的丹青生涯中,他惨淡经营五十余年,在当今画坛,他的作品出类拔萃,每见他的新作出现,无不给人耳目一新,令人震颤,发人深思,画中的章法、骨法、皴法、墨法雄浑苍劲,烟岚云霞溢于纸外,泼辣的间架结构如鬼斧神工,灵动流畅的气韵,见山川造化之元气,水墨画法中彰显出五彩缤纷之精妙,从设色山水画的韵律中见物理变化之严谨,在大、小青绿画表现形式的着色上,更是直逼宋元。在当今中国山水画领域,唯见载道先生的画不落任何前人之巢臼,毫不掺杂任何人的东西,以他鲜明独特的个人风格傲然于中国画坛。

从上世纪以来,天下何人不识君,载道马良先生已经蜚声当今中国画坛,但是他的画在当今市场的润笔、价位却是空白,谁都知道自市场开放以来,全国各地市画廊林立,就西安市场也起码有几十家画店,爱好他画作的人转遍了各画店都见不到他的一张画,全国各地喜爱先生画作的人众多,经过打听,这才了解到他从来没有向一家画廊投放过他的作品。但又有很多爱好者渴望得到他的画作,故而,大约在十年前就有李鬼觉得有机可乘,赤裸裸的盗用马老先生的字,行空,号,画侠,斋号,天地庐,以及上世纪80年代国内外传媒报导过他创作黄土塬山水画的事迹,充当李逵,欺世盗名,从而使西安的《陕西日报》等媒体记者上当受骗,害的年轻记者严重失职,向马老赔礼道歉。李鬼却对陕报的记者倒打一耙,说:“你们就没有报导我。”气得那位记者无奈地说:“我遇上了一个活生生的无赖。”其实,今天的读者如果有兴趣,去查一查百度上的“马良”,还有许多是名实不符的帖子。马老先生人在西安,记者又为什么轻易地被骗呢?究其根源,上世纪的马良先生名扬海内外,轰动画坛的那时候,那时错把李鬼当李逵撰文的记者才是个小女孩,她们小时候就没见过马老先生的人和作品,不闻真假是非,仅只是慕名,令人费解;其二,都是他第二次大隐惹出的事端。真正的国画大师马良,人们都在市场上见不到他的画作,他几乎不参加任何社会活动,很少亮相,自然就给李鬼有机可乘了。

“愿君艺爱为天长”这是石鲁大师生前曾为他的厚友马良先生诗文中写的一句话语。早在1978年马良先生在为以石鲁为首的西安十位老画家举办了“平反昭雪”画展,1990年至1997年先生应邀先后在台北、深圳博物馆、西安美术馆、北京中国美术馆、马来西亚基隆坡国家博物馆举办了高规格的五次大型个人画展,其他参展不计其数,获得海内外各大媒体的高度关注和极尽的赞美。诸如此类的荣誉,换一个人肯定是炒作的资本,而对载道先生说来,他把获得的任何荣耀都看作是过去,他总是淡泊宁静的在读书、读画、读自然。我们从他的画中,不难看出他的画中透出一派高怀宁静的山林之气,清峻野逸的林泉烟霞;九洲的山川地貌在先生的笔下迎韵而生,画中无处不散发着对自然美景的升华。尤其是他在上世纪80年代创作的黄土塬山水画,令人由衷地赞叹。西安电视台在1994年拍摄的《一代画侠》专题片,大艺评家张翼先生在撰文中写道:“从唐李师训、吴道子到现代画家没有人把泾、渭流域八百里的黄土塬山水画表现出来,他的创作黄土塬山水画开了中国绘画史之先河。”、“马良为人之侠义肝胆,其画作超凡入圣,石鲁之后,当世并无二人。画坛同仁们赞道马良的画好、人好,可谓‘画如其人’。”

超凡脱俗,一身清贵之气的马良先生,除了在他的陋室作画,便是与知己者三俩友人相会,闲暇之时也常常跋涉于深山野岭,寻诗、写生,感受山水气韵之变化,作画时浮想联翩,意在笔先,挥毫以扫千里,尽在他的腕底,画中之气韵自然生焉。他有最简短的一首五言诗《望贺兰晚霞》:“山麓崖羊跑,彩云迎归鸟。虽说近黄昏,夕阳无限好。”诗中将古人“夕阳无限好,只是近黄昏。”的悲叹绝望之情感而反其意用之,这样的境界又是何等的味道,更是何等的超脱,不仅充满着诗情画意,而且写出老当益壮的豪情满怀。

一个杰出的中国画家,他绝不会整天炒作自己的画作,他只关注的是自己的创作,时刻关心的是自己画中的缺失、修养与学识的欠缺。每当人们问起他画作的价位时,他总是说不知道,好像他和市场没有关系,有喜爱先生画的人开口求购,而他从来都说黄金有价玉无价。朋友们拿先生的四尺大画,所付的润笔,连十年前中国文化部相关部门对他作品的定格,连一个平方尺的价位都相差甚远,但他从来都是想到朋友怀着希望而来,让友人得到画满意而去,得到先生画的人情不自禁地以感激之心说到:“你的作品是用心画的,绝不是我们给你老先生这么一点钱甚至是一壶醋钱,所能相比的,实话说你的画,比那些拍卖行上拍的百万、千万的画好的多,你老的德性与画在当今社会是少有的。”这些悦耳的赞美之言,在长安市上时常听到。

早在上世纪90年代初,曾有人持马良先生的三尺小画作品,在香港佳士德拍卖行以一万四千元价位拍出。在当时画价低迷时期,他的画成交价比同龄以及老一辈画家的价位都高出很多,这是海峡两岸人所皆知的事情,同层次画家的画作,这些年以来,都升值到百万一幅,可他从来不考虑这些,用他聊以自慰的一句话“上世纪六七十年代,那么穷的苦日子都过来了,何说今日。”

近十年来,北京各大媒体发表马良先生的作品不计其数,如《中国画大师》、《人民艺术家》、《东方之子》、《中国画坛十大领军人物》、《中国十大画家》、《中国学者》、《大国崛起--中华文艺复兴代表人物志》、《国礼艺术大师》、《百年奥运大典》、《古今画坛名家与名画》、《全球风云人物榜》、《中国上榜十大人物》、《中国“实力派绘画艺术家”特辑》等等,对先生的赞美之词天下闻名,举不胜举。见过马良先生大作的人都会感到画中的诗意,情意溢于纸外,美意延年的作品必将鼎峙百代。马良先生,不仅是中国画坛领军人物之一,他还是资深的古玩鉴定专家,对古今名画、玉器、历代官窑瓷器有着深厚的鉴赏根基,可谓是不加任何穿靴戴帽的鉴定大家。凡接触过他的人,无论是踏三轮,拉车的,还是媒体的编辑,记者,或是院校的学者,教授,只要和他有过一席之谈的人,都会感到无论是从说古论今,或是嬉笑怒骂,皆成文章,都会情不自禁的想到古代大诗仙李白的那句名言:“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州。”。

文/李郁

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……