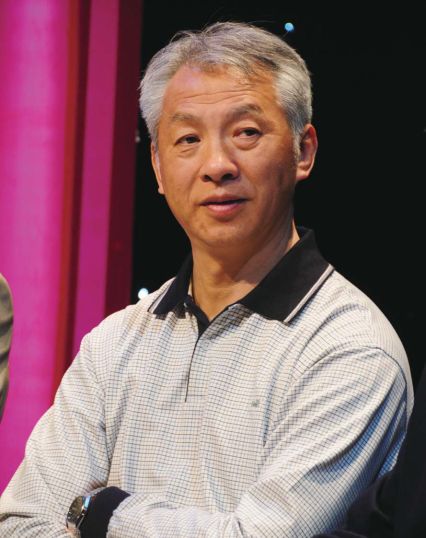

蔡国声,中国当代著名文物鉴定专家,他从事文物、古玩鉴定40余载,出版《珍宝鉴别指南》、《古玩与收藏》、《蔡国声隶书阿房宫赋》、《过眼云烟录——蔡国声谈古玩鉴赏》等著作。他18岁就“脱离时代”投身古玩行业,与旧纸堆、“牛鬼蛇神”为友。

如今蜚声海内外,他仍然说,天天同艺术的东西打交道,是最开心的事。在喧耳郑声中,蔡国声只想静静聆听那些被时代遗忘的“何勘旧响”。

“小古董”的快活

1962年高中毕业的蔡国声,响应政府的号召,进入了陌生的上海古玩市场工作,成为新中国成立后第一批参与我国文物工作的应届高中毕业生。

那时候的蔡国声,刚满18岁。年轻的他,根本没想到,这些百年前、千年前的古玩文物将会成为自己的“终生伴侣”。

“我刚到这个领域的时候,文物工作是一个没落的行业,是一个四旧行业,属于被淘汰的行业,当时我的同学都说,你怎么搞得像一个小古董一样。”蔡国声笑着说。

纷纷群议,于我何伤!蔡国声大概与这些“老古董”早已缘结三生,半年过后,他就真正喜欢上了这种充斥着“四旧”气息的生活。

蔡国声回忆道:“那时候我们半天的时间去照顾文物店的正常运营,另外半天时间就是学习文物知识,涉及陶器、瓷器、钱币、古玩、珠宝等各个方面。”像周仲英、薛贵笙、朱念慈、戴宝庭这些当时的大家,都是给蔡国声上课的老师。

每天上午工作,下午上课,一周学习六天。每周仅有的一天休息时间他也选择了在上海博物馆度过,至今他对上海博物馆的“家藏文物”仍然十分熟稔。蔡国声生活中的一枝一叶,从此抹上了与其他同龄人完全不同的颜色。

车间寻宝

十年动乱期间,蔡国声的父亲被划为资本家,蔡国声也被打为“黑六类”。在这阴暗的十年中,他把精力放在了练习书法和篆刻上。

他所交往的师友,也不同寻常。文革之前,他所从游的,已经多是成名老宿,而当这些书画名家身被“牛鬼蛇神”之名时,蔡国声仍然虚心向他们请益。“这段经历对我的书画和篆刻鉴定很有好处,画家的出身、用笔,我马上可以说出来,这是那个时候打下的基础。”

十一届三中全会之后,全国上下的拨乱反正让蔡国声的人生再一次发生了转折。一周之内,他被派到上海友谊商店所属的一家仿古工厂做业务厂长。这段经历对他的古玩鉴定也有着非常重要的意义。

由于仿古厂招聘的员工大都是“上山下乡”的返沪青年,他们对文物方面的知识几乎一无所知。仿古厂门类齐全,光车间就有瓷器、玉器、铜器、杂件、砚台、图章、书画、红木家具等。蔡国声必须一个车间一个车间去指导:做什么,怎么做,原料哪里来,辅料是什么,等等。这类珍贵的宝贝放在车间,确实有些滑稽,不过蔡国声在奔忙的过程中获得了知识的质变。

这段“车间”经历,也让各类仿古文物成了他眼里的“熟人”。“大部分藏品,摆到我面前,一秒钟我就可以辨出真伪和价值来,不用手摸,也不需要拿着放大镜仔细研究,失误率几乎为零。”

我其实很爱玩

唐人诗云:“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”央视《鉴宝》栏目上的精彩评析,让年过花甲的蔡国声成为了大众熟知的“鉴宝大师”。尽管如此,做了半辈子的事还得继续做,还得啊,继续玩。

如今年过花甲的他,每天工作时间还在八小时之上,他却一点都不觉得累,“古玩,古玩,就是要玩的。现在退休了,别人去打麻将,去旅游,我就研究古玩,天天同这些艺术的东西打交道,有啥不开心的?”

文玩界的老前辈王世襄先生,玩蛐蛐、玩鸟笼玩了一辈子,如果不是真的喜欢,其实并不好玩。鉴宝就是蔡国声的“癖”,戒不掉,就真正成了生命的一部分。

所以,无“癖”的人在收藏界并不受欢迎。对于那些急着寻得奇珍的收藏者,蔡国声也提出了自己的建议。他认为收藏一定要有平常心,如果还是暴发户的心态,那终究不适宜和收藏走得太近。

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……