金城关是兰州人的一个情结。这座西北最有名的一座关城,是因防守关口的需要而修建的,它既可控制黄河桥,也可以盘查行人,同兰州城相辅相成。

兰州,古代称之为金城,是一座历史古城。椐史料记载,金城关是汉朝修筑的一个重要关隘,而金城关就是兰州的咽喉所在。谭嗣同的一首七言律诗:金城置郡几星霜,汉代穷兵拓战场;岂料一时雄武略,遂令千载重边防。今日的兰州,再也见不到昔日戒备森严的关城和浮船相连的古渡,更难寻觅营堡墩台的残垣和雄师铁骑的蹄痕,就连最著名的金城关遗址早已荡然无存。

对于金城关修筑确切时间至今人们尚不能确定。民间传说“先有金城关,后有兰州城”。有记载说它建于汉代,而《元和郡县志》则说它是在隋开皇十八年由金城津改建而来。也有人说,金城津初时关址在今西固沙井驿大桥附近,至北周武帝(公元561-578年)时,移至今兰州市黄河北岸中山铁桥西约1公里处的金山寺西山腰处。据《读史方舆纪要》载:“金城关,州北二里,当黄河西北山要隘处,本汉置。阚(马字旁+因)《十三州纪》:金城郡有金城关。”《元和郡县志》谓:周武帝置金城津,隋开皇十八年(598年)改津为关。《重修皋兰县志》四册记:“金城关汉置,隋有关官,唐因之,宋绍圣四年(1097年)重筑,明屡加修葺。”志书所各说不一,但金城关由来已久是肯定的,其名称的出现距今至少有一千四百年的历史了。

自隋朝至今的1000多年中,金城关非常繁忙。到中原的西域商人,去印度取经的高僧,为中央政府传递信息的使臣都从这里经过。唐玄奘、林则徐、左宗棠等许多重要的历史人物都从此经过,留下了一段段的感人佳话。

《重修皋兰县志》中说:“金城关汉置,隋有关官,唐因之,宋绍圣四年筑。”北宋时,兰州是北宋和西夏发生拉锯战的地区,在这一段时间,黄河河道也逐渐北移。1081年北宋李宪率军从西夏手中夺回兰州以后,于是大规模加强了兰州地区的军事防御设施建设。

神宗元丰六年(1083年),北宋和西夏在兰州发生大战,当时西夏动员80万人参战,并派兵持盾牌顺云梯准备登城,这时城上箭如雨下,后来西夏军因粮草供应不上而撤退。在这个背景下,北宋政府为了防御西夏反攻,充分发挥黄河天险的作用,在黄河北白塔山西边又重新修建了金城关,其目的是防守黄河渡口。

“倚岩百丈峙雄关,西域咽喉在此间。”金城关北倚高山,南临大河是沟通中原和西域的要道。山与河之间,仅容一辆车通过。可谓是“一夫当关,万夫莫开。”对于金城关历代都有修葺,其中规模比较大的两次在明代。明代的探花黄谏在他的《金城关记》中记述了正统十年(公元1445年)重修金城关的情况,当时人们拓展了金城关的外围,修筑垛口,而且在城内还修建了真武殿。三十多年后,金城关再次被人们重修,这次将关城扩展到了黄河边上,为了防止敌人火攻,在门上还修建了注水孔,修建了三层的城楼。

雄险的金城关,可以凭关固守,使黄河以西、以北的少数民族望而却步。“云雷天堑,金汤地险,名藩自古皋兰;营屯绣错,山形米聚,襟喉百二秦关。”“金城置郡几星霜,汉代穷兵拓战场。岂料一时雄武略,遂令千载重边防。”这些对联诗词,写出了人们对金城关的感受和兰州的历史。

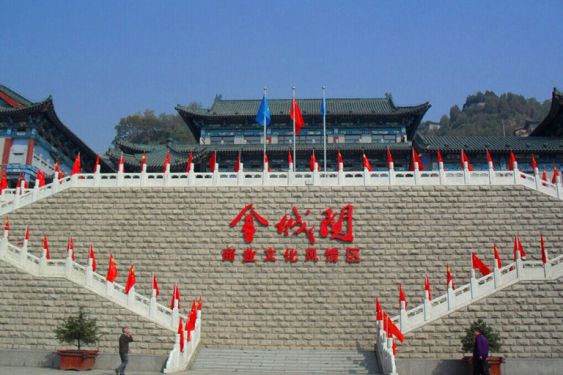

金城关上金山寺,白塔山前白马浪。如今白塔山与白马浪风骨犹在,而金城关与金山寺荡然无存。一个与兰州(古称金城)同名的雄关名寺被历史遗忘许久,2002年,兰州市争创全国历史文化名城,人们把目光投向城市遗迹,让我们拂去历史的尘埃,拨动久违的琴弦,倾听历史长河绵绵回音。(整理自网络)

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……