朱莉娅说:你来写一篇茶的文章吧,只要好读就行。

这话是昨天在茶桌旁说的。

窗外是六七亩茶园,茶农除草的声音一直不停地传进来,起身望去,不见人,只听见咔嚓咔嚓的金属摩擦声,室外空旷,却被窗边的树木遮住了视线,索性不再去试图寻找。

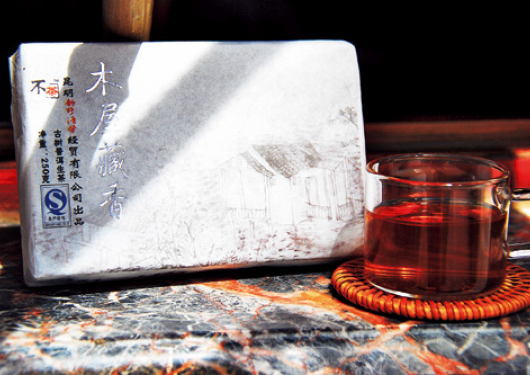

现在的阳光正斜斜地从竹竿挑起的木窗外投进来,给厚厚的茶桌印上看似菱形或是些线条的图案,杯盏茶具也被光线感染得带些白云飘过时的清闲;播放机里的古琴声,在幽长的回廊处若有似无地丝丝入耳,却又于细听处无;有些年份的老茶,在鼻腔里生出些阳光照射在土墙上,暖暖的斑驳味来,深吸一口,很容易就把人带回一个童年时生活的院落,矮矮的院墙,满是些现在回想不起来的爬藤。

此时手上拿的却是一本《欧洲杂货铺设计》的闲书,书里说的是零碎的生活片段和印在道林纸上简朴的照片。

人有时的生活经验就是这样的奇怪,手头做的或心里想的是风马牛的事,稍不注意,就走神了。

容易让人走神的,还有自己写在QQ空间里的八九篇茶的日志。为一件事情喋喋不休地写好多文字,拍很多图片,对于我这喜欢记录每次旅行的人来说,实在是占了很多的篇幅,除了骨子里透出来的喜欢,似乎找不到更恰当的借口。

每次翻看,总会把思绪扯得很远很远。

一直觉得,于生命中没有太多的机遇,但出现的都没有让它擦肩,所以回想起来没有遗憾,只有太多的感恩和如茶的半路回甘。做茶也是如此,与许兄、李兄、杨老师相遇、相知,与茶结缘。

初次置身大山的云雾深处,雨屋听茶。说是听,因为听的是大山里的茶农绘声绘色地说茶;说是听,因为雨,难进山,静静地听雨穿成的珠帘,从老屋的屋檐跌落时的各种声响;说是听,因为听的是陶罐里不停翻炒的烤茶,在注入水时,滋滋作响的茶滋味瞬间引诱了嗅觉,每一个复古的原始动作,把茶的灵气复活,觉得喝茶的讲究与精致不外如此,现在很多的茶艺是肢体的表演,有些茶艺连味觉也是表演出来的。

进茶山的次数多了,竟也能看出些门道来。知道用指甲掐的茶,还有采茶时留有的茶包,在手工杀青的高温锅里,容易产生败坏味觉的糊味;知道刚杀完的茶青需要稍微晾晒一下才能揉捻,不然成茶后的条索,香气、色泽会受影响;知道“蟹眼已过鱼眼生,飕飕欲作松风鸣”说的就是三种不同的水温,该泡三种不同的茶;更多的不知道,还在于大山里的气候、海拔、土壤、周围的水质等这些条件对茶质的影响,也就是这些不可知会一直吸引着自己。

接触的茶事越多,越觉得每一杯茶都值得珍惜,都值得产生敬畏,常跟朋友们说的话就是:面对一杯茶的时候尽量简单一些。

当然也有不这么想的人。

在某日的晚饭后,一客人进门就问:你们架上,最贵的是什么茶?答他:您今天喝茶的心情怎么样?他说:还不错。答他:那就坐下来,泡茶给您喝。中途他又问:你做茶,认识某某某吗?答他:不认识,我只认识茶。

三问三答,回答了他,也回答了自己。就如自己喜欢的书法、绘画、摄影一样,执着的喜欢超过二十年,却在别人问起来时,很难说出几个“圈里人”。因为喜欢而执着,随心随性随手。

也不知道朱莉娅说的文章需要多少字,看看文档统计的字数,已上千字了,再说就是些口水话。如果难读,也就只有千字。

撰文·摄影/清风叩门 设计/鲲喵

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……