血沃長城——抗日戰爭勝利70週年祭

- 来源:中国旅游

- 关键字:血沃長城,抗日戰爭,70週年祭

- 发布时间:2015-09-06 15:15

二十世紀三、四十年代,對中國覬覦已久的日本帝國主義者發動侵華戰爭,使中華民族遭受了空前的劫難。全國人民共赴國難,前仆後繼,浴血奮戰,從1931年「九一八事件」到1945年抗日戰爭勝利,經歷了漫長的14年艱苦歲月,終於打敗了戰爭惡魔。中華民族的抗日戰爭,為維護人類和平正義,立下了不朽功勳!

可恨的是,日本軍國主義至今陰魂不散。日本的極右勢力一直抵賴日本過去犯下的侵略罪行,今日的日本當權者推出新的《安全保障法案》,企圖擴大日本軍事權力。日相安倍晉三露骨地說,新的安保法案有助應對包括中國崛起的挑戰。

在抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利七十週年之際,我們以珍貴的圖片回顧中國歷史上最慘痛、最壯烈的戰爭,不但為了緬懷先烈,而且藉此警示未來。

我們要把日本軍國主義釘死在歷史的審判台上!

戰爭狂魔覬覦中華

19世紀中葉,日本經過明治維新迅速崛起,國力日趨強盛,得以躋身到資本主義列強的行列。快速強化的軍事力量,與日本根深蒂固的封建「武士道」相結合,成了戰爭怪物,脅持日本逐漸走向軍國主義。1889年,《明治憲法》又規定天皇總攬軍事統帥權。

日本不甘於只是一個孤懸於海上的島國,夢想做亞洲的霸主,最覬覦的是地大物博、但卻積弱不堪的中國。中國近代最慘痛的悲劇,由這隻野蠻怪獸拉開了帷幕。

1894年,中日「甲午戰爭」爆發,清軍潰敗。1895年,清朝政府被迫與日本訂立《馬關條約》,割讓台灣島、澎湖列島及遼東半島給日本,承認朝鮮納入日本勢力範圍,並向日賠款2億兩白銀。自甲午戰爭起,日本帝國主義已成為侵略中國的最大元兇。

1931年6月19日,日本參謀本部制定《滿蒙問題解決方策大綱》,決定在一年內侵佔中國東北,旋命令關東軍為進犯中國東北尋找藉口。日本通過天皇制軍閥統治機制,自上而下的逐步法西斯化,窮兵黷武,以擴大侵略戰爭。

皇姑屯事件

1928年6月4日清晨,沈陽郊外皇姑屯的南滿鐵路一聲驚天巨響,侵華日軍炸飛了張作霖的車廂。

張作霖是統治中國東北的奉系軍政集團最高領袖。他於1927年6月在北京建立了安國軍政府,自立為「中華民國陸海軍大元帥」,即是北洋政府的末代元首。1928年,奉軍抵擋不住國民革命軍北伐,張作霖只好向南京國民政府通電求和,後於6月3日夜乘火車返回瀋陽。

關東軍放置炸藥刺殺了張作霖,誣稱是南方國民政府所為。此舉使東北陷入混亂,日本向大舉出兵佔領我東北三省又邁進了一大步。

九一八事變

1931年9月18日晚上11時15分,日本關東軍在沈陽將南滿鐵路柳條溝段鐵橋炸毀,誣陷為東北軍所為,開始攻打瀋陽的東北軍北大營。「九一八事變」爆發。

當時的東北軍領袖,是已故張作霖大帥長子張學良,他與日本侵略軍雖有殺父之仇,但因為蔣介石在複雜的盤算下,命令他忍讓,所以東北軍並沒有進行實質性的抵抗。日本軍遂於9月19日佔領了瀋陽,不久,東北三省全部淪於日本軍鐵蹄之下。

1932年3月9日,日本扶植成立傀儡偽政權「滿洲國」,以前清廢帝溥儀為「執政」,定年號為「大同」,設偽都於長春。日本人駒井任「國務院」總務廳長,實際上總攬大權。1934年3月1日,溥儀在長春改稱「滿州國皇帝」,改年號為「康德」。

這標誌了,日本天皇和一幫戰爭狂人實現了佔領我國東北的邪惡大夢。

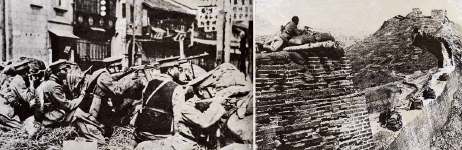

一二八事變

1932年初,日本製造了另一罪惡:「一二八事變」。

此事與「九一八事變」密切關聯。因為日軍侵佔東北的行徑遭到世界譴責,關東軍為了轉移視線,急電日本駐上海公使館武官田中隆吉:「?進行你策劃之事變,使列強目光轉向上海。」田中立即與日本女特務川島芳子密謀,唆使日本浪人向上海工人義勇軍挑釁,引起衝突。1932年1月28日,日本軍認為時機已到,遂於深夜向上海閘北進犯。駐守上海的中國國民革命軍第19路軍奮起抵抗。史稱「第一次淞滬抗戰」。

第19路軍是一支英勇善戰的廣東軍,由蔣光鼐任總指揮,蔡廷鍇任軍長。這支粵軍爆發出巨大的戰鬥能量,在槍林彈雨中堅守上海逾月,粉碎了日軍總指揮鹽澤「4小時解決戰鬥」的狂言。期間,日軍增兵至11萬人,第29路軍加上到上海增援的國民革命軍第5軍,合共8萬人,中日雙方激烈交戰,陷入僵持之勢。

在上海擁有租界的英國、法國、美國三國公使介入調停,促成中日雙方於5月5日簽訂了《淞滬停戰協定》。協定劃上海為非武裝區,第19路軍撤出上海,日本軍隊退回原防。

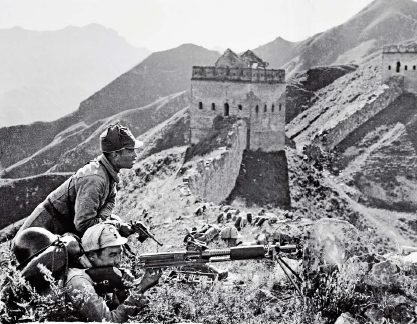

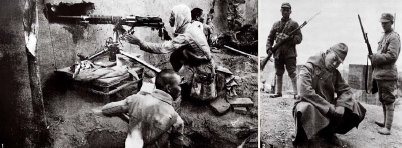

長城抗戰

日本佔領東北三省後,進而企圖突破中國的華北防禦線——長城。同他們所有強盜行徑一樣,自製一個「被中國軍隊襲擊」的藉口,就在1933年初攻打山海關,佔領了長城以北的熱河省。

長城防線狼煙四起,「長城抗戰」成為又一個銘刻入歷史的事件。

從1933年3月初到月底,中國第29軍在長城東段各隘口與日軍進行了激烈的爭奪戰。第29軍原為西北軍,善於力戰。在喜峰口之戰,29軍發揮用冷兵器近身肉搏的特長,化解日軍的炮火優勢。趙登禹旅長組織大刀隊夜襲敵營,用大刀與敵展開浴血奮戰,終於奪回喜峰口陣地,日寇6百餘人成了刀下亡魂。29軍大刀隊名震天下,一掃「九一八事變」以來國軍接連敗退的頹勢,鼓舞了全國人民抗戰的信心。《朝日新聞》當時評論:「明治大帝造兵以來,皇軍名譽盡喪於喜峰口外,而遭受60年來未有之侮辱。」

不久,有一首《大刀進行曲》傳遍全國,成為流傳最廣的抗戰軍歌。

大刀進行曲

——獻給廿九軍大刀隊

大刀向鬼子們的頭上砍去!

二十九軍的弟兄們!

抗戰的一天來到了,

抗戰的一天來到了。

前面有東北的義勇軍,

後面有全國的老百姓,

咱們二十九軍不是孤軍,

看准那敵人,

把他消滅,把他消滅!衝啊!

大刀向鬼子們的頭上砍去!

殺!

西安事變

在抗日戰爭早期,蔣中正拋不開「攘外必先安內」的思維,用重兵去攻打在陝北一隅的中國共產黨政權,對日作戰卻軟弱無力。1936年12月,蔣中正親自來到西安督戰「剿共」。12月12日,東北軍將領張學良和楊虎城發動「西安事變」,對蔣「兵諫」,要求槍口一致對外,全國共同抗日。最後,中國共產黨派周恩來到西安與中國國民黨商談解決問題,在宋子文、宋美齡斡旋下,蔣介石放棄「攘外必先安內」的國策,獲釋回南京。「西安事變」成為影響國共兩黨聯合抗日的關鍵因素之一。

雖然大刀隊的精神激勵全國軍民的抗日鬥志。然而打仗歸根結底還是要拼國力和軍力。

日本是世界一流的軍事強國,武器精良,軍隊訓練有素,遠非中國的軍隊能夠相比。當時日本的軍隊和後備役兵力有440萬,戰爭總動員可擴軍至1,000萬人。日本軍人受軍國主義、沙文主義和武士道精神的薰陶極深,訓練成野蠻殘忍的戰爭機器,加上對日本天皇的迷信和死忠意識,戰鬥特別瘋狂。

中國軍隊連補充軍只有200萬人,而且分屬不同政治勢力,難以統一指揮。

中華民國政府權衡了局勢,於是採取了忍讓方針,以外交手段避免戰事升級。1933年5月31日,國民政府代表熊斌與日方代表岡村寧次簽訂《塘沽協定》。中國守軍退出熱河和冀東。同時劃綏東、察北、冀東為日軍自由出入地區。

日本不斷在北平郊區增加駐軍。至1936年年底,北平和天津已處於日軍的包圍之中,局勢日趨嚴峻。當時北平的東、北、西三面已被日軍控制,只有西南的宛平城、盧溝橋一帶由中國軍隊駐守,成為北平通往內地的唯一通道。為了奪取北平,日軍在盧溝橋外圍頻繁舉行軍事演習,向中國軍隊挑釁,陰謀製造藉口發動大規模入侵。大戰一觸即發。

盧溝橋事變

1937年7月7日,日軍以一名士兵失蹤為由,要求進入宛平縣城搜查。在遭到中方拒絕後,日軍隨即向宛平城和盧溝橋發動進攻,中國國民革命軍第29軍奉命反擊。

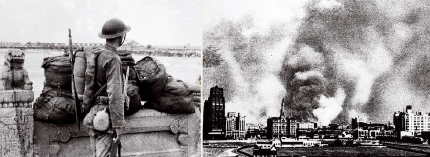

隨後,中國華北軍政最高長官、第29軍軍長宋哲元在天津與日軍談判,試圖遏制事態擴大。同時進行部隊調動,隨時應付日軍將戰事升級。7月11日,日本內閣決定向華北增兵,大舉入侵。7月17日,蔣介石發表《對於盧溝橋事件之嚴正表示》,正式表明準備全面抗戰。7月31日,蔣介石發表《告抗戰全體將士書》,宣告「既然和平絕望,只有抗戰到底」。蔣介石之嚴正宣示得到中國各地愛國勢力支持。中國共產黨呼籲國共兩黨緊密合作、全民族實行抗戰,驅逐日寇出中國。並表示紅軍願在其領導之下為國效命。後來,中共領導的陝北紅軍改編為中國國民革命軍第八路軍,而在華東的紅軍部隊改編為國軍新四軍。盧溝橋事變遂成為中日全面戰爭爆發的標誌,掀起中國全面抗戰的浪潮。淞滬會戰1937年8月,在中國最大城市上海又爆發了一場大戰。「盧溝橋事變」後,日本妄圖速戰速決,聲稱要「三個月滅亡中國」。因此,日本決定直接打擊中國政治、經濟中心的京滬地區。由此引發了抗戰初期規模浩大的「淞滬會戰」。1937年8月13日,日軍發動進攻。中國軍隊英勇作戰,使日軍遲遲不能取得進展,雙方死傷慘重。因而會戰規模不斷升級,日軍從國內及華北、台灣抽調部隊增援,參戰日軍總計達到30餘萬人。中國軍隊先後共投入了70餘萬兵力,與日軍殊死搏鬥,給日軍造成重大打擊。經過長期激戰,中國軍隊消耗很大,遂進行撤退。11月12日,上海淪入敵手。這次會戰,中國軍隊以劣勢裝備同日軍頑強拼搏,斃傷日軍4萬多人,堅守上海3月之久,粉碎了日本侵略者3個月亡華的狂言。國軍則負出了傷亡25萬人的代價。損失雖然慘重,但是為國家領導中樞向西轉移及將經濟、文化設施向後方大遷移,換取了寶貴的時間。11月20日,國民政府宣布:決不為城下之盟,本日起移駐重慶,以最廣大之規模,從事更持久之戰鬥。

平型關大捷

1937年9月,日本侵略軍把戰火燒到了山西。9月3日,第二戰區司令長官閻錫山所部第61軍與日軍酒井兵團在天鎮縣交火,拉開了太原會戰的戰幕。

為了配合第二戰區作戰,八路軍總部令115師師長林彪率部開往山西北部的長城平型關。9月25日,日軍第5師團第21旅團的輜重運輸部隊經過平型關以東的峽谷地段,115師會同晉軍、陝軍早已埋伏在此,閃電般的突襲,把日軍打得措手不及,經過激戰,全殲該部日軍1,000餘人,並繳獲大批軍用物資。平型關伏擊戰是抗戰以來國共軍隊首次協同作戰,更是中國軍隊在華北抗日戰場取得的第一個殲滅戰勝利,史稱「平型關大捷」。

中國的抗日戰略

中國不同政治陣營的戰略家們都料到日本軍國主義誓要吞併中國,而在國力、軍力極為懸殊之下,中國絕無可能「拒敵於國門之外」。如果中國硬拼,最多只能頂6個月,就拼盡所有家檔,國家淪亡。但是在中國的文化倫理中,最忌「投降」兩個字。中國的決策者們立定決心,抗戰到底,絕不投降,並且制定了「打持久戰」的戰略方針。

具體來說,就是利用我國廣闊的國土、複雜的地形和眾多的人力,不計較城池得失,邊抵抗、邊後退,盡可能拖延日軍的進攻速度,逐步消耗和分散敵人的軍力,「以空間換時間」,將國家領導中樞向西南轉移,然後倚靠中國西南地區複雜的地形堅守頑抗,再伺機反攻。

日本大舉進犯華北後,由北向南縱向猛攻,企圖3個月內打到華南沿海,迫使中國政府無路可退屈膝投降。中國軍方力圖將日本由北攻南的凶猛勢頭,改變為由東向西的橫向戰線,於是進行了一系列軍事部署。

由於1932年《淞滬停戰協定》的限制,中國軍隊不能在上海駐防,市內僅有警察和保安團的微弱兵力。中國方面判斷日軍即將進攻上海,在1937年7、8月之交,調動軍隊開抵上海附近陣地,暗中換上了保安團的服裝。

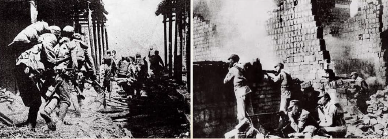

南京大屠殺

日軍在淞滬會戰付出了巨大的代價,叫囂「血不能白流!」繼而,日軍開始組織30萬兵力進攻中國首都南京。

明知日軍來勢洶洶難以抵擋,但作為國都,卻不能不擋。國民政府調集11萬部隊,象徵性地防守南京,剛從上海退下來的部隊,又上了戰場。南京保衛戰由1937年12月5日開始。國軍利用六朝之都南京的古城牆頑強抵抗,一座座城門殺聲震天,血流成河,敵我雙方都損失慘重。

經過8天腥風血雨的惡戰,12月13日,日軍攻破南京城。國軍官兵有的繼續在城內死戰,有的突圍撤退,市民在槍林彈雨中紛亂逃難。日軍進城後,進行了慘絕人寰的大屠殺,無論被擄官兵、平民婦孺都不放過。日本軍人瘋狂劫掠、姦淫婦女,無惡不作。持續6個星期的南京屠城,共殺害中國平民和軍人30萬人以上。其滔天罪惡罄竹難書,世界震驚!

台兒莊大捷

日軍於1937年12月佔領南京後,氣焰極為囂張,企圖與中國主力軍隊在徐州進行大決戰,一舉消滅中國主力軍隊。此役稱為「徐州會戰」。

1938年3月,日軍從南北兩端沿津浦鐵路夾擊徐州。台兒莊是徐州的門戶,位於徐州東北30公里,北連津浦路,南接隴海線,是日軍夾擊徐州的首爭之地。

著名軍事學家蔣百里將軍最早提出「打持久戰」的軍事理論。他在著作《國防論》中提出,要誘敵主力將南北進攻路線變成東西路線,把日軍拖入中國地理第二階線的山地,利用地理條件減弱日軍攻勢,通過時間消耗日軍,然後進行相持對峙,拖垮和擊敗頑敵。蔣百里說:「?不論打到什麼地步,窮盡輸光不要緊,最終底牌就是不要向日本妥協,唯有長期抗戰,才能把日本打垮。」後來中共領袖毛澤東在他的《論持久戰》論述了相同的戰略思想,並且強調了「人民戰爭」和游擊戰的作用。

中國第五戰區投入46,000兵力參戰。為確保台兒莊陣地,以拱衛徐州,進行了周密部署。首先在南線將日軍阻止在淮河南岸;繼而在北線將東路日軍擊敗於臨沂地區。3月23日,日軍主力向台兒莊陣地突進。中國守軍第31師與敵展開你爭我奪的拉鋸戰。歷時半個月的激戰,中國軍隊採取攻防結合、靈活機動的戰略戰術,最後將進入台兒莊之敵團團包圍。4月6日晚,中國軍隊發起全線攻擊,激戰至凌晨,幾乎全殲被圍之敵。

在台兒莊戰役中,中國軍隊共殲滅日軍1萬餘人。這是繼「平型關大捷」之後的又一重大勝利,沉重地打擊了日本侵略者的凶焰,鼓舞了全國軍民堅持抗戰的鬥志。

然而,在1個月後的徐州保衛戰,日軍攻勢猛烈,國軍撤出徐州。為了阻擋日軍直取更重要的城市武漢,國民政府下令在1938年6月9日於河南花園口決開黃河大堤。滾滾黃河變成汪洋,雖然阻延了敵人的迅猛攻勢,但也導致89萬百姓淹死或餓死。

武漢保衛戰

在全國抗戰初期,中國軍隊在正面戰場先後進行了平津會戰、淞滬會戰、忻口會戰、徐州會戰、太原會戰、武漢會戰等重要戰役。中國軍隊在極度艱難的抵抗中,敗多勝少,屢敗屢戰,就是不投降。

1938年6月至10月的武漢會戰,又稱武漢保衛戰,是1944年以前規模最大的會戰,參戰日軍達30多萬人;國民革命軍第五戰區、第九戰區協同作戰,共110萬人,戰線橫跨湖北、江西、安徽、河南4省。會戰中,在第九戰區第一兵團總司令薛岳指揮的萬家嶺戰場上,他布下巧妙的「口袋陣」,幾乎全殲日本軍第101師團與第106師團,僅1,500人逃脫。萬家嶺大捷是武漢保衛戰中國軍隊最大的勝利。

武漢會戰歷時4個多月,戰況空前慘烈,中國軍隊傷亡40萬人。侵華日軍損失近20萬人。10月25日,武漢三鎮相繼陷落。中國軍隊大部安全撤退。中國政府作戰中心遷往重慶市繼續抵抗。日軍在佔領武漢和廣州後,受創甚重,已無力作進一步大規模進攻,不得不放棄速戰速決的戰略。中國抗日戰爭開始了戰略相持階段。

八年抗戰三個階段

戰史家將中國全面抗日的8年戰爭分為三個階段:

●第一階段:從1937年7月盧溝橋事變到1938年10月廣州、武漢失守,是戰略防禦階段

●第二階段:從1938年10月至1943年12月,是戰略相持階段,日本要把戰爭擴大到太平洋,無力在中國持續大規模進攻;

●第三階段:從1944年1月中國開始反攻至1945年8月日本宣布無條件投降,是戰略反攻階段,日本大部分軍力陷在中國戰場的泥沼中無法自拔,加速了它的滅亡。

在中國抗日戰爭中,中國國民政府軍兵力最高時達500萬人。在侵華日本軍人數最多時近200萬,加上日軍組建的中國「偽軍」100多萬(抗戰期間「偽軍」總人數約210萬)共有300多萬軍隊。

在全面抗戰的8年裡,中國軍隊與日本軍共進行了22次大型會戰、1,117次大型戰鬥、小型戰鬥38,931次。

百團大戰

在相持階段,日本千方百計進行誘降,抗日陣營中出現妥協危機,汪精衛投敵並於1940年3月成立偽「國民政府」,抗日形勢一度低迷。此際,八路軍在華北地區發動了一次大規模、持續時間長的戰役「百團大戰」,以振奮人心。

八路軍發動了以切斷日軍的補給運輸線為重點的戰役,從1940年8月起到1941年初,歷時5個多月。參戰部隊達105個團,故稱「百團大戰」。

1940年8月20日夜,八路軍各部隊在不同地點突然發起奇襲,破襲了正太路、平漢路、同蒲路和白晉路,日軍措手不及,交通完全中斷。八路軍又展開攻堅戰,摧毀敵人許多據點。

日軍連續遭到八路軍的大規模攻勢打擊,受到巨大震撼。從10月起,調集重兵對我華北各抗日根據地進行瘋狂報復,名為「掃蕩」,實行燒光、殺光、搶光的「三光政策」,企圖消滅抗日根據地軍民的生存條件。八路軍則以游擊戰對付日軍,日軍難以尋找到八路軍主力。但是,日軍的大掃蕩使華北抗日根據地的人民生命財產遭到巨大損失,人口減少了一半。

此戰共消滅日軍和「偽軍」2.5萬餘人,中國軍隊也傷亡約1.7萬人。百團大戰牽制了大量日軍,減輕了正面戰場的壓力。

長沙大戰揚眉吐氣

從1939年9月到1942年初,長沙發生了三次大會戰,次次都打得驚天動地。

第一次,日軍集10萬軍隊圍攻長沙,指揮長沙保衛戰的第九戰區司令長官正是在武漢會戰中取得萬家嶺大捷的薛岳將軍,他巧妙布局,以外翼反包圍的戰術,使日軍丟盔棄甲而逃,損兵4萬。

第二次在1941年9月,日本陸海空軍12萬人再攻長沙,苦戰33天,我軍因為被敵軍破譯了指揮作戰的電報,作戰一度失利,日軍攻入長沙。中國統帥部採用「圍魏救趙」戰術,令第六戰區部隊攻打日軍佔據的戰略重鎮宜昌,第九戰區國軍又伏擊日軍運輸隊切斷其糧草供應,日軍不得不撤退,損兵折將無功而回。

第三次長沙會戰在1941年12月下旬開戰。薛岳將軍巧用他的「天爐戰法」,即將兵力在作戰地帶布成網狀的據點,以伏擊、誘擊、側擊、尾擊等方式,分段消耗敵軍的兵力與士氣,最後,把敵軍拖到決戰區,再狠狠的圍殲之。日軍在1942年元旦突入長沙城,立即公告天下「攻克長沙」,向天皇送上1942年新年賀禮。

正在得意洋洋之際,突然無數炮彈從天而降,炸得日軍暈頭轉向。1月4日,日軍發現已落入了薛岳將軍的羅網中,恐被圍殲,只好落荒撤退。日軍「攻克長沙」的新聞變成一則國際大笑話。

第三次長沙會戰以中國軍隊全勝結束。國軍以傷亡29,217人的代價,殲滅日軍56,944人,幾近1:2,這樣的比例在中日戰史上是罕見的。三次長沙會戰,薛岳所指揮的部隊共殲滅日軍11.75萬人。薛岳將軍因此被譽為「長沙之虎」、「戰神」,並成為抗戰史上指揮作戰殲敵最多的將軍。

第三次長沙會戰的捷報很快傳遍全球。自太平洋戰爭爆發以來,日軍席卷東南亞,只有在中國的長沙遭到慘敗。英國《泰晤士報》評論道:「12月7日以來,同盟軍唯一決定性勝利是華軍之長沙大捷」。

鐵血遠征

在抗日戰爭中,中國兩次派遣遠征軍赴緬甸作戰。

1941年12月太平洋戰爭爆發後,日軍橫掃東南亞,很快已攻入時為英屬地的緬甸。日軍侵緬的最大目的,是切斷中國唯一的國際交通線滇緬公路,威脅中國大後方,同時攻陷英屬印度,然後入伊朗與希特勒德軍會師,完成法西斯軸心國雄霸全球的夢想。

第一次遠征,鎩羽野人山

為了抵抗日軍侵入緬甸,中英結成了軍事同盟。但是,由於英軍輕視中國軍隊的力量,又不願外國軍隊深入自己的殖民地,因此一再拖延中國遠征軍入緬。然而,1942年1月初,英緬軍一路潰敗,這才急忙請中國軍隊入緬參戰。中國遠征軍開赴緬甸戰場時,已經失去作戰先機。英軍只想退守印度,一再不顧盟友的處境,私下撤退,使中國遠征軍變成了掩護英軍撤退的擋箭牌。在仁安羌的援英作戰中,由孫立人將軍指揮的中國遠征軍新編第38師與數倍於己的敵軍英勇作戰,解救出瀕臨絕境的英緬軍第1師7,000餘人。

中國第一次遠征軍從1942年3月起入緬作戰,浴血奮戰歷時半年,使日軍遇到了在東南亞戰場上最沉重的打擊。但後來變成孤軍作戰,陷入困境,不得不撤退。東面的回路已被敵人截斷,為了回到祖國,只好向北走進沒有人煙、瘴癘迷茫的野人山。約1,500名無法隨隊伍撤退的傷兵,不甘被俘受辱,寧可集體自焚,慘烈犧牲。10萬大軍在緬甸對敵戰鬥中只損失1萬人,但是在穿越險惡

吃人族

日本軍人被法西斯和武士道訓練得嗜殺成性,殺人的手段極其殘忍。不少日本軍人還嗜吃人肉。在殺戮之後,他們割取死難者的心臟、肝膽和肉,煮或燒來吃。

到了戰爭後期,日本的軍需供給不濟,日本軍人甚至連自己同胞的肉也吃了。

據記述1944年滇緬大反攻的回憶錄《最高海拔的戰鬥》記載:當我軍攻到日軍148聯隊一個指揮部的食堂時,美國聯絡官驚訝地發現:處理成不同階段的屍體像堆在地上,還有一些人肉做的乾肉、鹹肉,有的已經烹調。這個吃人肉的例證,中國和美國的軍官都認為是巨大的罪行。

的野人山時,病死、餓死、失蹤卻達5萬人,只有4萬多人回到祖國或撤入印度。

中國遠征軍新編第38師和第22師向西突圍退入英屬印度。他們在中國戰區參謀長史迪威將軍的指導下受訓,又從國內空運補充兵員,整編為中國駐印軍,待命反攻。

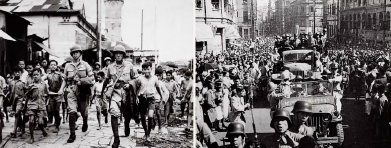

第二次遠征:勝利大反攻

1943年2月,中國在滇西重新組編第二批遠征軍,隨時準備與英美軍隊協同反攻緬甸。

中國駐印軍於1943年10月開始反攻緬北。一路奮勇作戰,1944年8月圍攻緬北重鎮密支那,將密支那日軍大部殲滅。10月中旬,中國駐印取得圍攻八莫與南坎作戰的勝利,日軍倉皇潰退。

1944年5月,第二批遠征軍揮師西進,吹響了滇西大反攻的號角。

在過去兩年,日軍在滇西佔領區構築了堅固的工事,利用怒江和橫斷山脈,憑險固守。遠征軍強渡怒江,越過險峻的高黎貢山,沿滇緬公路南下。日軍則沿滇緬公路沿線之騰沖、龍陵、松山、芒市、畹町等地,阻擊中國遠征軍的反攻。在松山戰鬥中,國軍在70多度陡坡向上仰攻,付出巨大犧牲才攻克松山據點,這場慘烈的惡戰被稱為「東方的直布羅陀」。接着,我軍經過激烈的攻堅戰,9月14日全殲騰沖日軍。11月6日攻克龍陵。

1945年1月27日,中國駐印軍與中國遠征軍在芒友勝利會師。英印軍也反攻成功,1月28日與中國軍隊會師於中國邊境畹町。至此,日軍成強弩之末,滇西反攻戰勝利結束。

中國遠征軍的反攻歷時17個月,取得輝煌戰績。不但重新打通了中國西南國際交通線,也揭開了正面戰場勝利大反攻的序幕。

正式對日宣戰

1939年9月,納粹德國閃電式入侵波蘭,法國、英國向德國宣戰,第二次世界大戰正式爆發。出乎預料的是,歐洲強國法國竟然遠不及東方的窮國中國這般堅強不屈,於1940年6月22日迅速向德國投降了。

1941年12月7日,日本悍然偷襲美國珍珠港。翌日,美國對日本宣戰。

12月9日,中國政府正式向日本宣戰。不久之後,除了蘇聯之外,英國等同盟國也對日本宣戰。歐美各國開始重視最早抗擊日本法西斯的中國,開始支持中國抗戰。從此中國不再是獨立對日作戰,中國的抗日戰爭成為世界反法西斯戰爭的一個重要部分。

12月30日,在美國總統羅斯福建議下,世界反法西斯同盟中國戰區成立,蔣介石任最高統帥,統領盟軍在中國、越南、泰國、緬甸的共同作戰,美國的史迪威將軍任參謀長。

中國抗日戰場的國際運輸線

1938年10月以後,中國東南部的海陸交通均被日軍切斷,新開闢的滇緬公路成為運輸國際援華物資的主要通道,被稱為「抗戰輸血管」。該路由中國西南大後方通往緬甸、印度,全長1,146公里,崎嶇艱險難行。

滇緬公路工程初竣,急需大批汽車司機和修理工(通稱「機工」)。1939年,南洋華僑總會受中國國民政府委託,招募約3,200名華僑機工回國效力。在滇緬公路上服務的機工有一半以上是華僑,他們為滇緬公路的暢通,作出了突出貢獻,被譽為「神行太保」。

美國通過滇緬公路和空中的「駝峰航線」從緬甸、印度向中國運送作戰物資,支持中國抗戰。世界各國的介入,主要是因為英美希望中國拖住日本陸軍主力。

中國軍隊第一次入緬甸作戰失利後,日軍佔據了緬北和中國滇西邊境,中國失去了滇緬公路這一唯一的陸上國際交通線,以後不得不全靠從印度飛越喜馬拉雅山的空中航線。

空中飛虎與駝峰航線

有力地支援了中國抗戰的空軍隊伍「飛虎隊」,正式名稱是中華民國空軍美籍志願大隊(American Volunteer Group,AVG)。這支主要由美國飛行人員組成的空軍部隊,由陳納德將軍領導下,在中國、緬甸等地與日本侵略者作戰。飛虎隊的飛機前都畫着鯊魚頭,但中國西南地區的居民沒有見過鯊魚,便說那是「會飛的老虎」。陳納德將軍覺得很有趣,就把這支隊伍命名為「飛虎隊」。後來,陳納德還委託迪士尼為其設計了一隻長着翅膀的老虎作為隊徽。

這支隊伍於1942年7月改編為中國空軍第14航空大隊,但繼承了飛虎隊的名稱和隊徽。第14航空隊與中華民國空軍協同作戰,奪回了中國戰場的制空權,共擊落日機2,600多架。

1942年末,日軍佔領緬甸,滇緬公路封閉。為保證中國戰時物資供應,美軍開闢飛越喜馬拉雅山脈、橫斷山脈等高寒山區的駝峰航線,開始空前的大規模空運。因為這一帶山峰起伏連綿,有如駝峰,所以名為駝峰航線。在3年多時間裡,駝峰航線向中國空運超過70萬噸物資和運送人員33,477名。駝峰航線是世界上最凶險的航線。在運輸過程中,總共損失了563架飛機,有1,579名機組人員遇難。

勝利的歡欣與遺憾

1945年7月26日,中國蔣介石委員長、美國總統杜魯門、英國首相邱吉爾,在波茨坦發表聲明,對日本發出最後通諜,促其日本宣佈無條件投降,否則將以三國巨大之陸海軍全部力量,予以日本「最後之打擊」。

1945年8月6日,美國向日本廣島投下第1顆原子彈。

8月8日,蘇聯對日宣戰,並於9日出兵我國東北,對日本關東軍發起全面進攻。

8月9日,美國在日本長崎投下第2顆原子彈。同日,毛澤東發表《對日寇的最後一戰》聲明,號召中國人民的一切抗日力量擧行全國規模的反攻。

8月15日,日本天皇裕仁發表「終戰詔書」,正式宣布日本無條件投降。

9月2日,日本代表在東京灣美國「密蘇里」號戰艦上簽署投降書。9月9日,日本中國派遣軍總司令官岡村寧次在南京簽署投降書。

抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭結束了,中國人民為勝利歡欣,但也永遠不會磨滅戰爭留下的慘痛記憶。1951年8月13日,中華人民共和國政務院發布通告:日本實行投降,係在1945年9月2日日本政府簽署投降書之後,故規定9月3日為「抗日戰爭勝利日」。

2014年2月27日,中國十二屆全國人大常委會通過,將12月13日設立為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。

2014年6月,中國將「南京大屠殺」和「慰安婦」等歷史檔案申報列入《世界記憶遺產名錄》。記憶遺產是歷史的警鐘,時刻提醒我們勿忘國恥!

大魔頭被放生

日本陸軍大將岡村寧次是罪惡昭著的侵華日軍頭子,他參與締造了昭和軍閥,成為發動第二次世界大戰的核心骨幹。

岡村寧次為大日本帝國立下赫赫戰功,1944年升任日本中國派遣軍總司令官。1945年9月9日代表侵華日軍在南京簽署投降書。1949年2月,因蔣介石庇護,岡村寧次被南京軍事法庭審判為「無罪釋放」,戲劇性的結果令世界大嘩!這個沾滿中國人民鮮血的戰魔,後被蔣介石聘為台灣高級教官,日本右翼勢力任其為「日本戰友會」副會長。1966年病死於東京。

逃過正義審判的何止岡村寧次?昭和軍閥的背台、在日本如神一樣存在的昭和天皇裕仁,本該像東條英機一樣被絞死,但是在美國為長期駐軍日本的戰略考慮下,得到庇護,免受世界審判!

中國抗日戰爭的評價

日本是第二次世界大戰時期最早形成的戰爭策源地,中國人民打響了反法西斯戰爭的第一槍。英國牛津大學教授拉納o米德(Rana Mitter)在《被遺忘的盟友》中寫道:「中國的抗戰是在毫無勝算之下堅忍不拔、奮戰到底的英勇故事……」

最新研究結果顯示,在抗戰中,中國軍民傷亡3,500萬人以上,其中軍隊傷亡380餘萬。按照1937年比價,中國官方財產損失和戰爭消耗達1,000多億美元,間接經濟損失達5,000億美元。

1941年太平洋戰爭爆發之前,中國戰場抗擊日本陸軍總兵力的80%以上。太平洋戰爭期間。日本投降前夕,日軍在其海外總兵力為358萬人,其中186萬人在中國戰場,佔其海外總兵力的50%以上。而在抗日戰爭中,中國軍隊斃傷俘日軍超過150萬。

國際社會越來越多的給予了中國「東方主戰場」的客觀評價。由於中國戰場牽制了日軍主力,日軍無法向太平洋戰場轉移更多兵力,這就有力支持了盟軍的作戰。

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……