孙晓云:中国人对书法的审美融入骨血

- 来源:新媒体

- 关键字:孙晓云,中国人,书法

- 发布时间:2015-11-26 11:10

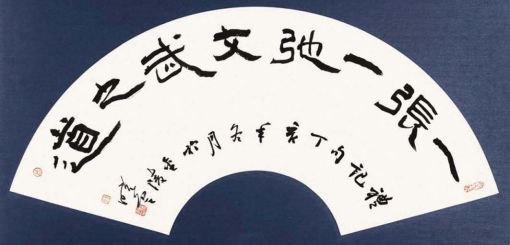

孙晓云 1955年8月生于南京,江苏省美术馆馆长,中国共产党第十七次代表大会代表。江苏省第十次、第十一次、第十二次党代会代表。

中国国家画院书法篆刻院副院长,中国文联委员,江苏省文联副主席,江苏省妇联副主席,中国书协理事,行书委员会副主任,江苏省书协副主席,南京市书协主席,南京市文联副主席。国家一级美术师,博士生、硕士生导师,享受国务院特殊津贴。

“在五千年的书法史上,我们刚好处在这样一个交接点。”

南方都市报(以下简称“南都”):你外祖父是古文字学家朱复戡先生,书法启蒙也是从你母亲开始,这种家学传承对你书法学习影响有多大?

孙晓云:不能回避,有一些遗传因素,我从小就对书法感兴趣,从三岁开始写字。当时很多字都不认识,就是照着样子临,依葫芦画瓢。也没有谁逼我,天天都非常自觉地写,我现在59岁,写了56年,几乎没有断过。

从小写字让我解决了基本功的问题。我母亲当时教会了我写字的基本方法,同时教我辨识文字的间架结构。就像一门手艺,干了这么多年,不熟也熟了。不管是两只手写字,还是反方向写字,我都是从小自然会。这也让我对汉字的造型非常敏感,哪个角度偏一点,笔画长一点,短一点,都不一样。所以自己的体会也特别深。

其实写字也只是我小时候的众多兴趣之一,最开始也没想过会干这行,包括到现在,我也没想过一辈子要当书法家,要一直写,我可能退休以后也会干些别的,自己爱选择什么选择什么。不过像我这样经历的人也很少了。我经历过三个时代,第一个是基本用毛笔写字时代,当时写作文都是用毛笔写在小格子里;第二个是钢笔和毛笔并用的时代,六七十年代写大字报,既写毛笔字,也写钢笔字;现在工作生活直接是网络、视频、键盘甚至进入“云”时代,跟毛笔是一点关系都没有了。在五千年的书法史上,我们刚好处在这样一个交接点,在短短半个世纪就有这么多经历,这么多变化,而我恰恰生长在这个时代,还是蛮幸运的。

南都:“文革”时写的字,应该主要是大字报吧?

孙晓云:“文革”也算是我学习书法的一个机遇。1966年文革开始时,当时都是用毛笔写大字报,铺天盖地的写。当时我在学校里,天天抄大字报,每天都花大量时间练习。后来稀里糊涂的就掌握了很多东西,诸如书写的速度、悬腕、行楷之间的转换。日书万字都没问题,这都是童子功。

后来到农村插队,写得就更多了,在什么地方都写,纸上、墙上、地上、篱笆上、屋顶上、堤坝上,到处都写。当时最大的字能有一个房间那么大,我是把石灰倒在大扫帚上,在堤坝上涂出来。现在是不可能再有这样的机会了。当时我在农村是文化站的站长。无论是写新闻稿、总结,还是写剧本、写标语,每天都在和写字打交道。

“文革”结束后,我当时在部队图书馆工作,借着工作机会,看了大量的字帖、书论和艺术理论这方面的书,每天有目的有计划地写字。当时开始有书法展览和活动,我就参加,慢慢的为越来越多的人熟识,逐渐就走上了这条路。后来我从部队转业到南京书画院,也不用上班,我每天就待在家里,看书写字想问题。从1980年初一直到1990年代初,当时我刚生完孩子,这段时间非常安静,两耳不闻窗外事,集中精力把很多小头绪都理出来了。《书法有法》就是在这段时间里写的。可以说,没有那段时间,我就不是今天这个样子。我现在的境况跟当时可能不一样了,还有许多行政工作。但我有一点一直在做,就是认真对待每张作品,我都会尽量想着把它们写好。

南都:整体来说,在中国书法史,其实女性书法家并不多,到了近代以后才开始出现一些。性别给对写字本身会有怎样的影响吗?

孙晓云:时代的标准不同了,过去社会对女人的分工不一样,女人不是社会型的,而是家庭型的,她被要求在家里相夫教子。即便对文人家庭的女子要求“琴棋书画”,也不会把她拎出来和男子相比,充其量说说“巾帼不让须眉”。

为什么这么说?因为书法确实是非常男性化的,女人想出来并不容易。书法需要你稳健老到、随机应变,明察秋毫、果断自如。而这恰恰不是妇女的特长。尤其是写大草时,这种气质尤为男性。过去不一样,女人一般写写小楷也就过去了。但过去对书法的要求也比现在高多了,书法和生活、和社会是融为一体的,平时的记录、通讯、写作、交流,都是需要书法。平时写得非常多,运用非常广泛,什么都写,水平也比现在高很多。对于我来说,跟同代人比,尤其是和女人比,我还是有自信的;但一跟古人比就非常惶恐。所以对“书法家”这个称号,我也是惶恐多过自信,我也不太想去背负什么家之类的称号。

从古至今,女书家寥若星辰,屈指可数。对于女性书家而言,我付出的也许比一般男书家要多得多,辛苦得多。写得不好,男书家在原谅你时同时也在轻视你;写得好吧,对你的要求比男书家还要挑剔。想在几千年男人拿手的领域里有所作为,真是难上加难。唯一能让我自嘲的是,在写得好、写不好的时候,都可以说:“我是女书家嘛”。

我很早就提出“女红”的观点,目的就是女书家自有天地,自有追求,不用和男人争同一个境界。有关这个问题,我倒是有兴趣下回专门聊一聊。

书法有“法”

“过去古人学习书法是认、念、写三位一体,现在这三个部分被完全割裂。”

南都:但随着写字的人越来越少,毛笔的地位也越来越低,会不会也有些焦虑,甚至是不知所措呢?

孙晓云:不知所措倒还好了,关键现在很多人不仅不觉得不知所措,反而觉得理所当然。书法在当代社会究竟起怎样的作用?这个问题我也一直在想,越想越觉得事情很大,它不仅仅是个人兴趣爱好或者艺术观点的问题,而是一个很大的文化问题。艺术观点是不断变化的,但中国文字的传承是恒久的,它涉及到我们文明的存废。尤其在今天,因为书法已经失去普及性和实用性,很多人在不知不觉中对书法有很大的误解。这种误解,首先就体现在对“书法”的定义上,过去古人学习书法是“认”、“念”、“写”三位一体,现在这三个部分被完全割裂:认,对汉字的研究,交给了中文系;念,交给了表演系;写,则交给了美术系。这是很有问题的,中国书法首先是文字,然后才是艺术,结果现在你把文字的内涵都剥掉了,就剩下一个艺术的壳。既然书法是纯艺术,那好,谁都可以有自己的观点,什么都可以冠以“创新”而随意为之,艺术本身就是选修课。文字可以选修吗?今天这样的状态难道不足以振聋发聩?

我们不要忘记的是,文化是民族的根,对于中华文化,汉字是它的根。没有汉字,哪来的诗歌、历史和哲学?中国书法向来不缺少审美依据,博大精深的书法史论,有延续两千年的完整、缜密的评判标准。我们不妨好好的看一看。如果汉字的书写内涵都被剥离出去了,成了纯艺术,那中国文字可能就要消亡,中华文明也会危在旦夕。所以说,对传统书法的传承,是一个非常严肃的文化安全问题。

南都:所以你在《书法有法》这本书才会那么强调学习传统的“法”?

孙晓云:家有家法,国有国法,书有书法。《书法有法》其实谈的是很严肃的笔法问题,这个问题已经争论了几百年,只不过我用一种比较轻松的方式把它写出来了。对于这个“法”,我自己也是从不自觉到自觉,慢慢体会到的。

前不久编中小学书法教材,我按照要求同时临五个字帖,半小时一换,尚得心应手,这些法则在我很小的时候便在无形中铭刻于心了。后来时代扭转,书法被逐渐淘汰、不断误解,被一种很不严肃的态度对待。我看到这些也非常痛心,虽然我可能改变不了时代,但我想我还是能把我在这个时代中思考的一些问题写出来。这也是我当初写《书法有法》的初衷之一,我希望能把我做的东西跟别人解释清楚,希望能让大家觉得我的这些观点是合情合理的,也是足以令人信服的。

这么多年写下来,其实我就干了一件我力图做好但还没有做好的事,那就是对中国传统书法传承的坚持。“坚持”二字谈何容易,要能受得了的。对现在的我来说,对书法的责任感早已大过兴趣。这种转变,也是因为《书法有法》这本书。我当时在写这本书时,其实还是有风险的,我也很清楚,可能会招来一批人的扼杀,所以我删掉了很多原本比较尖锐的语言和观点。当时自己也比较悲观,在《书法有法》里,我最后写道“艺术生涯原是梦,梦回已觉十年迟”,就是想说自己写完这本书,说出这些观点又能如何?花了这么多年,最后可能还是一场空。但没想到的是,这本书出来以后反响特别好,2013年已经15版了,到现在还在再版,这就说明有很多人支持我的观点,认同我的想法。也正因为此,让我觉得自己身上背负的责任越来越重。

南都:传统书法究竟应该怎么去理解?现在也有“当代书法”的说法,你怎么看?

孙晓云:当代书法是建立在当代美术的基础之上。作为艺术上的一种尝试,也未尝不可。但对于书法,我们首先还是得认为它是文字,文字是不可能做太大的尝试的,比如说“三横一竖”,上面两横短,下面一横长,这就是“王”字。你或许可以对这个字有些微调,但它基本结构就是这个样子,不允许你再做任何改动的。文字是不允许你一变成二,三改成四的,不允许边划边想象,或许说想象的维度不在这里。

究竟应该如何去处理“艺术”和“文字”两者间的关系呢?我的看法是,既不能以中国传统文字的观念完全覆盖纯艺术的观念,也不能完全用艺术的观念来覆盖我们文字的传承。现在,老有人在说“你不要背着传统的包袱,要创新”。恰恰相反,我想说的是:“你还没有继承到传统,不要背上创新的包袱。”现在大家把创新完全变成一个包袱了,如果你跟前人写得一样,好像就不叫创新了,就会被人嗤之以鼻。这种观点是很有害的,《诗品》里讲:“如将不尽,与古为新”,我觉得很有道理。不能说为了跟爹妈不一样,你两个耳朵就得长到头顶上。

大家知道,任何个性都是建立在共性基础之上的,个性是不可能单独成立的。好比我们看足球,你看的是队员球技怎么样,而人人都清楚的比赛规则被隐掉了。如果你不是踢球而是抱着足球跑,那这就不是足球而是橄榄球了。书法也是如此,如果我们现在是处于一个人人都写书法的时代,那我们就不会耗费时间来谈书法的法则究竟是什么,它是一个不言而喻的东西。包括“书法有法”,其实也是一句废话,就是因为大家都不懂古法了,我才来说法。

南都:你会怎么来描述你心目中的标准?你觉得怎样的书法才是好的?

孙晓云:过去有那么多伟大的书法家,前人摆在那里,那就是我的标准。我相信前人中写得好的,他们也一定有一个方向在那儿,只要他写下去,一定知道更好的是什么。但这个更好的究竟是什么,我们永远也不知道,唯一能做的就是不断地写,不断地试探自己的上限究竟在什么地方。也正是因为这种不可知性,所以这件事情才有魅力。所以我也不知道自己的字将来会是怎么样,但我有一个方向,就是想把它写好。这个“好”是有具体标准、具体内容的。学习传统书法好比看一座山,远看山很小,近看人很小。在几千年中国书法史上,一定会觉得自己很渺小。要清楚你追求的这个东西是崇高的,可能永远都无法企及,但它就是你的方向,你的寄托。一直奔着一个要“好”的去,人就永远向上,不会堕落。

书法的当代性

“对书法审美的重新唤起,对中华民族文化的自信真正确立时,我相信最终会有历史的评判。”

南都:对于现在的年轻书法家,你觉得应该怎么发展?

孙晓云:我觉得我们不要再以“书法家”来简单框定这个事情。因为它是一个全民性的事情。在整个艺术领域,也惟独书法是全民性的。写得好的,就可以是“书法家”。正因为是全民性的,所以更需要全民的参与和评判。

我们这个时代的书法家,跟过去的使命也不一样。就我个人来说,我现在是用我这么多年的实践、理念以及学书的过程,以一个最有力的实际行动来说服大家,让大家知道怎么样能够写好,什么才是好,怎么样以最快的速度,最准确的学习方法来达到效果;同时我还得用自己的书法作品去感染别人,让大家觉得同时代的人也能写得这么好。

很多人喜欢看当代身边人的东西,对古代的碑帖不那么亲近,这是有道理的,因为你是一个活生生的人,有一个可亲的感觉,说服力也大了很多。古人毕竟是古人,看不见摸不着的,会有间隔。

我觉得现在只要是字写得好的人,尤其是年轻人,都应该起到一个引领作用,给社会作一个榜样,带动每一个中国人把中国字写好。不要以为别人对书法是没有评判的,等到大家对书法的重新认识,对书法审美的重新唤起,对中华民族文化的自信真正确立时,我相信最终会有历史的评判。中国人写好中国字的书法常态也会最终到来。

南都:是不是说,书法在当代社会其实能起到的作用还非常大。

孙晓云:所以我觉得现代人要再重谈书法这个问题,真的不能再撇开整个历史和时代背景来谈了。书法本身是中华文化兴衰的重要标志之一,再重复一遍:文化是民族的根,书法是文化的根。对汉字的书写,甚至连钢笔字都要有书法意识,都应该放到书法学习的范畴里来。所谓书法,其实无外乎两点,就是结构和用笔。无论是硬笔还是软笔,任何笔你都可以练结构,在心里也可以练;用笔的话,只是落笔在纸上的轻重缓急,粗细波挑,这就跟书法用笔有关了,你就得考虑我前面提到的这些问题。如果我们现在还仅仅只是局限在一个小范围内聊书法,仅仅是局限在一种在所谓的“书法界”,局限在文人趣味,我真的觉得狭隘。现在谈书法还要和市场相关,这是一个不可回避的问题。最好的结果是书法的质量和市场能成正比。关键还是看自身的的取向,你能发挥一点正能量,那你就应该尽全力,只有这样整个社会才能向前发展。就我而言,能写出好的作品是我最大的愉快。我能把好这一关,就是对社会最大的作用。我也尽量以一个简单的态度,以一个艺术家的标准来面对这个复杂社会,这也是对我这一生从事的职业负责。

南都:现在你还担任江苏美术馆的馆长,平时行政事务应该很多,留给书法的时间还多吗?

孙晓云:我还是经常写,平时行政事务会议多,时间确实会很少,我主要是利用晚上和节假日的时间。之前在《艺术人生》里,朱军曾采访过我,他问我,能不能用两个字来形容一下自己前半生几十年做的事情,我想了想,用了“承传”两个字,对传统书法的承传。他又让我用两个字形容将来要做的事,我用了“润物”二字。杜甫《春夜喜雨》诗中有“润物细无声”一句。对我而言,承传传统书法,是一生的事情,要想被别人接受,必须要付出很多年的心血。未来我希望自己更多是“润物”,希望自己是一滴水,大家一起坚持,最后能汇成一场好雨。就是中华民族文化复兴的“好雨”。我也知道自己能力有限,我的努力也有限,但是,能做多少做多少。如果你不坚持,我也不坚持,你不努力,我也不努力,最后就汇不成这场“好雨”。

小时候,我之所以坚持练字,首要的原因其实是爱好,因为父母、老师、朋友看到我写字好非常高兴,这是我最大的动力。到现在,书法更像是一根拐棍,它辅助我走完人生一程又一程。我写的作品,其实都不重要,它也不属于我,我也带不走。我唯一能带走的就是记忆、经验、技能和体会,这才是我最珍贵的东西,也是别人不能复制的。但如果这些东西,能够帮助更多的人,让更多人更美好的生活的话,那我还是愿意尽量多留点下来。总觉得我来人世这一遭,不仅仅是我自己获得,还可以让别人同时也获得。

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……