解读来之不易的7%

- 来源:商周刊

- 关键字:转型升级,三农

- 发布时间:2015-09-09 08:59

上半年,世界经济复苏的道路仍然阴晴不定、坎坷不断。如果把观察的时间轴拉长,中国社科院世界经济与政治研究所副所长姚枝仲认为,目前的世界经济增长率处于二战以来最低的水平,而且还在不断下降。在全球化程度越来越高的今天,中国经济发展早就不能独善其身。

国家发改委宏观经济研究院常务副院长陈东琪表示,7%的增速虽然略逊于处于规模小、基数低发展阶段的印度(经济总量和人均GDP均为中国的1/5)的增速,但远超世界平均增速和其他主要经济体的增速。“在世界市场需求低迷的大环境下,我国经济实现7%的增长确实不易。”

经济面临“三期叠加”挑战

上半年,在投资、出口等内需外需不振的情况下,企业继续承受着产能过剩的巨大压力,开工不足、利润下滑,在钢铁、煤炭、有色等行业,企业经营尤为困难。在传统行业和产业承受着结构调整阵痛的同时,服务业逆势而上。据国家发改委宏观经济研究院副院长王昌林介绍,上半年,第一、第二产业增速分别为3.5%和6.1%,比去年同期下降0.4和1.3个百分点,而第三产业增长8.4%,比去年同期提高0.4个百分点。服务业占GDP比重提高到49.5%,对GDP的贡献率达到81.2%,成为经济增长的主要动力。高技术和战略性新兴产业则成为推动工业增长的新动力,上半年,高技术制造业增加值同比增长10.5%,明显快于工业整体水平。对负重前行的中国经济而言,正是这些新动力、新亮点,对冲了下行压力,支撑着中国经济取得了7%的亮丽成绩。

中国社会科学院副院长蔡昉对“7%”有个精辟的分析:“在‘三期叠加’挑战下取得这样的发展速度,并且实现了产业结构和需求结构更加合理,经济增长中的可持续因素增强,说明这个速度不是简单地靠宏观经济政策刺激出来的,而是改革和发展方式转变初步成效的体现。”也就是说,改革举措+宏观调控,是新常态下经济缓中趋稳、稳中向好的关键。

行政审批事项取消再取消、下放再下放,企业融资、个人创业门槛降低再降低……上半年,向改革要动力的举措不断推出,向市场要活力的决心不断释放,企业负担不断减轻,创业创新方兴未艾。剑指稳增长的宏观调控政策亦可圈可点:上半年,针对需求不足,相关部门相继推出重大投资工程包,取消房地产“双限”、降低住房首付比例和住房交易环节税;针对货币政策传导不畅和实体经济融资成本过高,央行数次降息降准,并利用其他货币政策工具,引导利率下降;针对地方政府负债率高和财政政策有效性下降的问题,开展了存量债务置换,出台融资平台在建项目的续贷政策,积极推进政府和社会资本合作模式(PPP)等。“改革举措和宏观调控政策的组合实施,初步遏制了经济持续下行的趋势。”国家信息中心经济预测部主任祝宝良说。

“49.5%”:服务业对7%功不可没

国家统计局数据显示,今年上半年,我国第三产业增加值占GDP比重提升至49.5%,高出第二产业5.8个百分点,服务业主导趋势愈加明显,对“7%”功不可没。在保持中高速的同时,经济增长质量不断提升,用电量仅增1.3%,单位产值能耗下降5.9%。来自税务部门的数据也印证了这一变化,上半年金融业税收增速达31.4%,成为拉动税收增长的主要力量,互联网和相关服务、软件和信息技术服务业税收分别增长24%和23.7%。

令人欣喜的一连串数据,传递着转型升级的坚实足音。

面对“三期叠加”、下行压力,中央高瞻远瞩,保持战略定力,坚持稳中求进,一整套转方式调结构的组合拳亮出了真功夫。中国国际经济交流中心常务副理事长张晓强说:“上半年主要经济指标有所回升,一定程度上说明国家引导产业结构调整、注重提高增长质量的政策正在发挥积极作用。”

调结构会有阵痛,但方向不可动摇。调整逐步深化,也在带来分化。从企业看,创新能力强、市场嗅觉灵、品牌价值高的企业,上半年经营状况较好,对未来预期偏向乐观;从行业看,电子信息、数控机床、机器人、轨道交通、智能电网、航天航空和医疗机械等高端装备制造加快增长,规模以上电子制造业、高技术产业增势喜人;从区域看,广东、江苏、浙江等转型启动较早、产业结构更合理的地区,经济稳步前行。国务院发展研究中心副主任王一鸣认为,经济新常态表面看是增长减速换挡,本质上是发展动力的转换和重塑。从这个意义上讲,“49.5%”的背后,是从高速增长向高效增长阶段跃升的过程,也是我国经济实现由大到强的过程。

从2013年首次超越第二产业,到今天以“49.5%”撑起半壁江山,服务业跑出“加速度”,其积极影响远不止于经济增长。结构优化,提质增效,民生的基础就更实。上半年,全国第三产业新登记注册企业占到总数的80.3%。服务业的强劲带动,为大众创业提供了广阔天地,也有效提高了我国经济吸纳就业的能力,促进了居民收入增长。中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春认为:“新常态下,看重的是有质量有效益的增长,更充分的就业、更好的环境、更高的收入,会让人们拥有更多获得感。”

“3.3%”:夏粮增收,成为经济“压舱石”

今年我国夏粮总产量14106.6万吨,比2014年增产447.0万吨,增长3.3%。这个3.3%,同样来之不易。夏粮丰收的取得,有赖于我国不断完善国家粮食安全保障体系,强化农业支持保护制度,建立农业可持续发展长效机制,深化农村土地制度改革,构建新型农业经营体系,加快农村金融制度创新。

“三农”向好,全局主动。3.3%,是上半年农业农村形势向好的重要标志。国家统计局公布的数据显示,上半年第一产业增加值20255亿元,同比增长3.5%。从投资力度看,上半年第一产业投资6159亿元,同比增长27.8%。3.3%,是粮食生产再上新台阶的新起点。

全年粮食丰收,大头在秋粮。农谚讲,“七月十五定旱涝,八月十五定收成”。目前,除双季晚稻外,秋粮播栽基本结束。据农业部农情最新调度,今年秋粮生产主要有四个特点,面积稳中有增,结构有所优化,播种质量提高,长势总体较好。

但不利条件如影随形。一是秋粮防灾减灾形势不容乐观,汛期可能出现“南涝北旱”,病虫害也可能加重发生。二是市场形势也不容乐观,受国际大宗农产品价格弱势运行、国内需求疲软、库存高企、进口增加等因素影响,大宗农产品价格可能持续走弱,玉米、棉花、油菜籽临储政策调整,大麦、高粱等杂粮进口冲击持续。

总体看,重农抓粮以及农业农村改革发展的主要问题,是自然灾害不可低估,农产品市场波动不可低估,农产品质量安全风险和重大动物疫情不可低估,推进农村改革的复杂性艰巨性不能低估。

中国有13亿多张嘴,顿顿得吃饭,粮食安全对经济社会发展具有特殊重要意义,必须坚定稳粮增收目标不动摇。当前,要立足抗灾夺丰收,抓住病虫防控和防汛抗旱两个关键点,确保秋粮安全成熟。

任何时候都不能忽视农业,农业形势越是向好越要防止松懈。必须始终坚持强农惠农富农政策不减弱、推进农村全面小康不松劲,保持农业农村发展好势头。

“19.4%”:改革释放活力,创业创新热潮奔腾

降低门槛、全程电子化、三证合一……商事制度改革点燃千万人的创业热情。上半年,全国新登记注册企业200.1万户,同比增长19.4%,平均每分钟就会诞生7家公司,新的市场主体加速涌现。与此同时,民间投资十分活跃,同比增长11.4%,占全部投资比重的65.1%。

“19.4%”的井喷式创业,得益于大刀阔斧促改革,下好简政放权“先手棋”,用政府权力的“减法”换取市场活力的“乘法”。曾经困扰创业者的“办证慢”“审批难”“跑断腿”“磨破嘴”正在成为过去时。今年以来,行政审批制度和商事制度改革日趋深入,取消和下放139项行政审批项目,非行政许可审批事项全面取消,“三证合一、一照一码”试点有序推进,让办企业从“110米跨栏”变为“百米冲刺”。

工业和信息化部产业政策司司长冯飞认为:“改革使政策环境更宽松,也推动了技术创新和‘互联网+’催化融合,给初创企业提供大量发展机会,进一步激发了大众创业、万众创新。”国家工商总局负责人还算了一笔账:1家小微企业带动就业7—8人,上半年新增企业解决了近两成高校毕业生就业和全国近1/3失业人员的再就业。

今年,中央坚持全面深化改革,勇于打破体制机制障碍,一系列改革举措惊喜不断,招招解渴,加固了“19.4%”的动力基础。

财税体制改革出实招:规范地方举债融资机制,积极推广使用PPP(政府与社会资本合作)模式,拓宽社会资本投资渠道;扩大小微企业所得税优惠政策实施范围、免征小微企业政府性基金等税收优惠措施持续发力,“小微”的步履越来越轻盈。据初步统计,上半年有2700多万户小微企业和个体工商户享受了暂免征收增值税、营业税优惠政策,减税近400亿元。

金融市场改革在攻坚:存款保险条例正式施行,利率市场化改革稳步推进,银行市场化改革有新进展。5月27日,浙江网商银行获准正式开业,至此,首批试点的5家民营银行全部拿到“通行证”。民营银行的加入,将缓解小微企业“融资难、融资贵”,助推实体经济迸发活力。

价格改革正迎难而上:国家发改委制定相关具体方案,放开30多项商品和服务政府定价。稳扎稳打的价格改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,为市场主体营造更加公平有序的竞争环境。

国企改革驶入快车道:南车与北车、中电投与国核技合并重组,交通、能源等领域国企改革破冰,从减少数量转向“以质代量”;以发展混合所有制经济为方向,促进各类资本交叉持股、相互融合,重构充满竞争力的微观主体。

“通过深化关键领域改革,消除经济运行中的体制性障碍,既可挖掘传统增长源泉的潜力,也能开发新的增长源泉,有利于显著提高潜在增长率,赢得真金白银的改革红利。”中国社会科学院副院长蔡昉说。

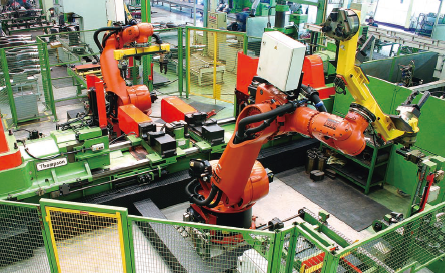

“10.5%”:高技术制造业的创新驱动

工业机器人、新能源汽车、集成电路、高端医疗器械、高端服务器等新兴产业的快速发展,化作上半年高技术制造业的高增速——10.5%,这一数字比规模以上工业平均增速高出将近5个百分点。

高技术制造业增速达到两位数,创新创业功不可没。国家统计局新闻发言人盛来运认为,新产业、新业态、新产品的快速成长体现了创新创业深入人心,取得了更多积极成果。今年上半年,全国新登记注册企业同比增长19.4%,创新创业正如火如荼。

创新创业的土壤中,科技“含金量”更高了。如今,除了房产经纪人、明星经纪人,还出现了科技经纪人。今年,浙江省率先尝试在高校设置科技经纪人制度,充当科技与创新创业的“红娘”,有利于打破科技供需双方的隔阂,推动科技转化为现实生产力。科技经纪人的出现说明科技成果产业化需求快速增长。我国的科技进步贡献率已从2001年的39%提高到现在的51.7%,越来越多的科技成果从书架走到了货架上,提升了创新创业的“含金量”。

创新创业的空气中,“互联网+”的味道更浓了。最早受到互联网渗透的电商服务业数据显示,今年上半年,全国网上零售额增速为39.1%。创业咖啡、创业茶馆等创客空间正在全国各地“走红”,这种线上线下融合的新型孵化器对办公室、厂房等硬件设施的依赖小了,对接资源、提供服务的效率高了。全国政协副主席、科技部部长万钢分析:“我国信息产业的创新能力和产业规模走在世界前列,互联网企业提供了电子商务、社交网络、O2O(线上与线下结合)等创新平台,从而带动以互联网应用为核心的创新创业应运而生并迅速崛起。”同时,3D打印、无人机、智能机器人的崛起也更深层次地将“互联网+”引领向传统制造业,未来传统行业的革新将更加潜力无穷。

7%,为中国经济实现全年预期目标奠定了坚实基础。当然,发展的困难还在,下行的压力还在,但中国经济的利好也还在。我国经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。这些,正是我们今后持续健康发展的信心所在。

(整理自《人民日报》)

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……