一生只为书画痴

- 来源:中国商会

- 关键字:书画艺术,关山月

- 发布时间:2015-09-16 09:58

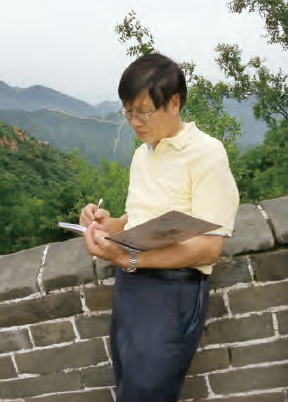

——记中国著名画家陈敬东

写这篇文章,如何开笔破题?我颇为踌躇。

陈敬东先生是已过花甲之年的著名画家,在书画艺术领域深耕多年,其油画、国画、山水、花鸟、人物等都颇有造诣,且有积淀深厚的人生阅历。而我对书画艺术浑然不懂,自然不能对陈敬东先生的书画作品品评一二。

然而,作为形而上的书画艺术,无不来源于真实的生活,来源于作者扎实的生活体验,以及对生活的感知与对人生的思悟。“境有心生”说的就是这个道理。且容我用一支粗陋之笔,录述陈敬东先生在数十年的岁月长河里流水般的点滴生活痕印和艺术追求的足迹,作为陈敬东先生痴情丹青、追求艺术理想的一些旁证和解读,也许具有别一番意义。

陈敬东先生于1946年4月出生于广东化州。其时,他的父亲在广州的法商学院担任教职。陈敬东幼年之时,就离开了老家化州,随家人到省城广州与父亲团聚。这次迁居,为他在少年时代能够接受良好的基础教育创造了条件。

1952年,全国大专院校合并调整,陈敬东的父亲调入中山大学担任教授,作为教师子女,到了读书之年,陈敬东进入中大附小读书,初中则就读于42中。陈敬东的中小学时光,不用细述,也能想象的到,他和所有在那个时代度过少年时光的人们一样,在物质虽然贫乏,生活虽然贫穷,却不失美好理想和生活幸福的美好时光中度过。

追求书画艺术的理想的种子扎根心底,并抽枝发芽,经过数十年的心血滋养,长成今天的枝繁叶茂,则始于陈敬东的中学时代。陈敬东在42中读初中时,同级要好的学友郑文岩、叶敬峰和陈师苏都师从著名画家梁占峰学习书画,因为有名师指点,三人的绘画作品颇得章法,令一众同学羡慕不已。此外,与他同班的两位同学的绘画作品,也经常得到老师称赞。

羡慕之余,心性好胜的陈敬东认为只要自己肯努力,也能达到几位同学那样的绘画水平,画出令人称赞的作品。于是他买来笔墨纸砚和画书,从临摹入手,正式开始学习书画。连他自己在当时也没有想到,这一画就是数十年时光的痴迷与锲而不舍。也正是这份执著,成就了他的书画艺术。

陈敬东在读初中时痴迷书画,并把很多时间用来学画,想来与当时的社会教育环境分不开,更与他父亲的支持密切相关。那时候整个社会对学生的学业,并不似当下处处充满功利,家长对子女的未来的期许,也不像今天这样精于算计,这种宽容和“放任”,恰恰有利于人的求知和成长,更能成就不同类型的人才。

谈陈敬东的艺术追求和书画成就,就不能不提及同是著名画家的陈金章先生。陈金章是陈敬东的堂兄。早年师从高剑父、黎雄才、关山月等大师研习中国画,擅长中国山水画。陈敬东读初中时,陈金章已是广州美术学院讲授中国画的教授。为了书画技艺的精进,学画的陈敬东经常在放学后,带上自己的习作到美术学院找堂兄陈金章请教。堂兄陈金章的专业评点与指导,让他受益匪浅。更重要的是,堂兄对他不断精进的书画技艺的肯定与赞许,给了他莫大的鼓舞和坚持的信心。

时至今日,陈敬东对堂兄陈金章心怀感激。他说堂兄就是他的启蒙老师,正是在堂兄的悉心指导和熏陶下,自己才能取得今天的艺术成就。

生活的坎坷磨砺从来都是一柄双刃剑。有些人会在坎坷与磨难中放弃梦想,在忙忙碌碌却无所事事中度过人生岁月;有些人却被坎坷生活与人生磨难的炉火锻烧成坚韧的“钢铁”,让梦想的火焰照亮暗淡的生活,让理想成就人生的风采。现实的答案告诉我们,陈敬东属于后者。

陈敬东初中毕业后,考取广州第一农业职业学校园艺专业。这个从表面来看与书画艺术毫无关联的专业,却被他充分用之于理想的滋养,绘画的练习场。通过对各种农作物及花卉的栽培,他得以能够近距离观察和研究各种植物花卉,并利用一切可利用之时间进行临摹写生,长时间的观察和写生练习,对他提高花鸟画创作水平颇有帮助。

每个人都会身不由己,被身处的时代洪流裹挟前行。上世纪六、七十年代文革时期的上山下乡运动改变了无数城市知识青年的人生轨迹。

1968年,到农村插队的浪潮涌进了陈敬东就读的学校,全部学生要到农村广阔的天地接受锻炼,他们下乡的地点只有两个——海南岛和粤北地区。

陈敬东选择了粤北地区,到当时的曲江县樟市公社插队务农,这一干就是六年。六年时间里,陈敬东以种田为业,于插秧收禾的农忙里,春去秋来的打发岁月时光。农村劳动全是体力活,劳累自不必说,然而,他仍不忘写生绘画,在劳动之余的间隙时光,总会携纸带笔,临摹青山荷塘、牧童水牛、乡村的炊烟向晚……于不着痕迹处提升了书画的技艺,延伸着心中的梦想。

1975年,陈敬东离开了插队的农村,被分配到广东最大的煤矿——红土矿,做了一名井下掘进工。这份工作与在农村耕田插禾相比,劳累程度有过之而无不及,而且因为当时生产设施和开采技术的落后,井下作业的危险性很高。

陈敬东每天在弯腰行进的巷道尽头,挥汗如雨的采煤作业。一个班上下来,用筋疲力尽不足以形容其劳累程度。辛苦如此,他却仍不忘学画,就连在井下工作休息时,也会掏出纸笔,靠着头顶矿灯发出的昏黄的光亮为同事们速写画像。

因为他有绘画的专长,矿务局宣传科也经常找他帮忙画一些漫画或煤矿工人工作与生活方面的速写,配合煤矿的宣传工作。当时,为了丰富职工文化生活,矿务局内部也经常开办画展,每个煤矿都会派几个会画画的职工到局里参加创作,有时也举行笔会,请广州的一些著名画家来给予指导。每逢矿务局举办此类活动,陈敬东都被所在煤矿举荐参加,他也非常珍惜这些难得的机会,精心创作,虚心请教学习。

下井六年后,陈敬东被调到矿务局所属的中学当美术、生物老师。教学之余,他有了更多写生和研习创作的时间。他以时不我待的急迫之情和艺术创作激情,一步一步迈向书画艺术的圣殿。

2006年,陈敬东从工作岗位退休,有了专心创作的时间。他听取堂兄陈金章的建议,专攻岭南画家绝少涉猎的“葡萄”,因为有早年近距离观察和临摹“葡萄”的扎实功底,青绿红紫的各色葡萄早已鲜活于心,因此,往往只是看似无意的寥寥几笔,陈氏“葡萄”却已栩栩如生、晶莹剔透的鲜活于纸。陈敬东独创的“玄线画法”,所谓的玄线画法陈敬东这样定义,每个画面就是由无数个曲线来组成,每条曲线隐藏无数的玄机。

也值得述录。这独开一派的画法,竟然诞生于火车或汽车的晃动行进。多年积习,陈敬东走到哪儿就会画到哪儿。就连在旅途中的汽车和火车上,他也总是习惯性的勾画涂抹。车辆的颤动总是让他手中的笔不听使唤,本应流利舒畅的速写线条变得曲曲弯弯似蚯蚓一般,没想到这样的画法却别有一番风致。受此启发,陈敬东以这样的笔法创作山水和人物画作,看似杂乱却章法有序,独具匠心,成就了他的独特艺术风格。

经过多年研习求索,陈敬东以丹青之笔,于山水、花鸟间,构建起了属于自己的书画艺术殿堂。

退休之后,陈敬东回到广州,除致力于书画艺术创作外,还积极投身公益慈善事业,致力于书画艺术的传承与传播。为残疾人、贫困生义教。2008年获得年度广州志愿服务先进个人和基督教女青年会义工银奖。现在广州海珠区开办书画辅导中心,专心教授中国书画,从2008年开始在广州西关文昌邻舍康龄老人大学义务教授国画,至今初心不改继续执教。

现实生活中的陈敬东先生,始终保持着一贯的低调,创作多年,作品无数,却无意张扬。2010年,海珠区文化馆和海瞳书画会为他和书法家冉瑞德举办了一个“百花迎亚运”的书画展览,这竟是他个人的第一个画展。

近年来,由于作品颇受好评,在全国书画展览中屡屡获奖,有作品被收入“共和国艺术家大辞典”等画集,并有多幅作品被国内外收藏家收藏,陈敬东的书画艺术成就才被世人所知。

2014年9月,陈敬东与广州市文联主席乔平在广州珠岛宾馆举办了“春华秋实”书画联展,吸引了一大批热爱书画爱好者,同时得到广州文艺批评家协会副主席黎展华高度评价:陈敬东在艺术上是一个多面手,无论国画,油画,钢笔画,工笔画,写意皆能;山水,花鸟,人物以及佛像等皆有涉猎,兼容并蓄。尤其是他近乎于开宗立派的“玄线画”的创立,更是引起美术界和学术界的重视和关注。在陈敬东的人物画作品里,都可以看到“刚与柔”,“线与画”,“虚与实”,“明与暗”的对比,一改传统中国画的平面,进入到当代“三维”的立体构成,而让画面能够立体化的呈现,让表现的人物更为丰满,更为逼真,更为惟妙惟肖,这恰是陈敬东“玄线画”的优美特征和杰出表现。

陈敬东是甘于寂寞和淡泊名利的,这些社会职务头衔,于他并不重要,重要的是对书画艺术事业的担当,是对社会的付出与贡献,因此,他退休不退志,积极投身公益,义务执教,志愿传播和教授书画艺术创作,让艺术美化社会人心。

在陈敬东心里,艺术永远是圣洁的,书画艺术创作就应远离尘世喧嚣,放飞心灵,才能享受艺术之清雅,迷醉于丹青之芳华。在不足十平米的画室之中泼墨丹青,对他来说,是人生中的最大快事。

寄情山水,泼墨丹青,淡泊明志,宁静致远,这就是陈敬东的人格写照与艺术追求。

文/蔡文丰 田胜利

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……