以风格之名消除摄影之罪

- 来源:照相机

- 关键字:艺术,拍照片,历史

- 发布时间:2015-10-24 15:45

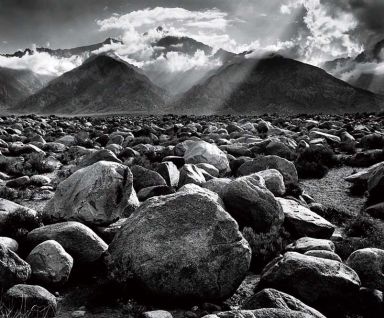

图1 亚当斯的作品

影像时代,艺术之名因何而存?

对着鲜花绿草,拿着一台高档相机,产出一张经过PS软件处理的美照,似乎成为玩摄影的一个普遍现象。

然而,世界潮流,浩浩荡荡,在一个大的视野里,一张作品的价值如何被评价、一个人的身份认同又向前延伸之时,寰宇之中,平面上的图像和色块,凭什么像磐石一样去抵挡猛烈的山洪,或是承受时间线夜以继日、绵延不绝的冲蚀?

也许有人会说,我拍照片就是为了自娱自乐。的确,这种想法并没有错,因为艺术本身就是一种对自我的表达,对情感的宣泄,不过即使是像薇薇安·迈尔这种默默无闻的创作者,谁又能妄下论断说她只是一味地拍,而从没有想过风格的创新和对摄影技术的改进呢?

大环境、大世界、大视角,是在广阔空间里对同类型行为的一种考量,这意味着突破封锁、迎接观念的挑战和冲突。我们都记得“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”这句诗,是指不同的角度和思维之下,事物呈现给人的形式不同。艺术的评判和审美不像数学和物理学一般经得起丝丝入扣的推敲,是非正误高下立见,毕加索从一开始遭到争议到渐渐被认可,经历的是一个评论界的有机转变。

他者,是一个自我之外的存在,也是一个文化圈之外的存在。不同的地区对色彩和意象的感知是不同的,对照片的理解也是不同的,而某些技术手段和表现方法的输入和输出本身就构成了一种创新的材料源。这个材料源就像百川汇流,人采用的拍摄立意都不得不依靠记忆和创新思维,前者则依赖我们的感官经验,后者则是一种可以被发现出来的逻辑,而感官经验最直接的来源就是与世界的直接接触。

除了他者带来的一种冲击,时间的洗礼也是对艺术的一大考验。经过了评论家和时间轴的联合筛选,大部分经典作品便通过这种方式产出并以历史的形式流传下来。时间是一种内在于所有变化的基本形式,充满着神秘和不可抗拒性,似乎时间如齿轮般紧密地咬合在一起,像永动机一样从不出现能量衰减,均匀而平衡。

时间对艺术批评家和艺术家来说都是公平的,它是最公正的法官,但却不是最佳的分配者。时间给了艺术批评家和商人营销的平等,也给了历史内在的基础。以往的无数胶片作品,不论是严肃的拍摄,还是随意的记录;不论是商业的模式化拍摄,还是艺术家的主观创造,有一些还被封存在橱柜中,正如古堡幽静之处尘土湮没的箴言孤本,拍打掉尘土之时似乎“永恒”二字才从扉页间掉落出来。

“人不能两次踏进同一条河流”,这句哲学史上的经典名言给时间提供了很好的注脚,似乎还带了一些失望。时尚和艺术一直存在着这样的争执,关于谁为永恒的解释权的争执,艺术永远把持着每次比赛的桂冠,而且即使在短期比赛中没有夺冠,也是公认的卫冕之王。有人一直说黑白照片才是摄影,才是艺术,我想也是基于这一点。流变的事物短暂而急促,永恒的事物一般平淡而长久,前者像是一场时长五分钟的倾盆大雨,而后者则是汩汩而出水位永不改变的泉眼,倾盆大雨注定着乌云肆虐这一个区域,而这泉眼则更像是时间的使者,在权杖下绽着光辉和荣耀。

他者和时间留给了艺术批评以最大的变数,这种变数一个来自人,另外一个来自世界的内在运行特点。当摄影顶着这个名义去开展,那它就不折不扣戴上了过去和未来的枷锁,虽然它限制了自由,但是也提供了肥沃的土壤,这土壤培育的不是别的,恰恰是独一无二的风格,让一件事情在茫茫人海中有了惊天动地的聚焦点,让一切都因为见证它的在场具有荣耀。

色彩、光和质感

何谓风格,简单来说就是独特而被人铭记。对于凭借色块的平面艺术形式,摄影对视觉最基本的冲击就是色彩。光线的质感如同丝绸的质感,是可以通过角度的调整去缔造辨识度更高的呈现方式。按照笔者举的例子,图1的那幅亚当斯的风景摄影作品,云层的质感和山体石块的对比形成了一种非常凝重肃穆的氛围,不似普通的风光摄影那样,虽说美,虽说壮丽,但是似乎少了些什么东西能让他们久久地镌刻在脑海里。换句话说,风景的某个部分没有给记忆一个刺激点,也就难以让人觉得它是突出的,是非凡的,是不可替代的,是容易辨认的。

造型、搭配与和谐

如果说色彩的调配需要一种极其敏感的视觉缔造能力,带来一种无穷尽的可能性,那么造型也具有这种特性。当我们回顾80年代的时装风潮,会很轻易地说出它是属于某个时代的产物,而更符合潮流的东西我们同样可以清晰辨认出来,并区分出“潮”和“土”。这是一种十分有趣的现象,还是如同我们之前所言,风格已经不单纯是风格本身了,它与时间、时代挂上了钩,它被区分出阶层,它被区分出高低,它被定性为不同的价值。人类社会如此精细地给每种感官的呈现形式安排了不同的位置,言语的雅致和粗俗、外观的美好和丑陋、音乐的萎靡和振奋、味觉的酸甜苦辣等等每一类都凭借着一种形式,不论是音律的数量还是外观的几何数量,都以为着型。

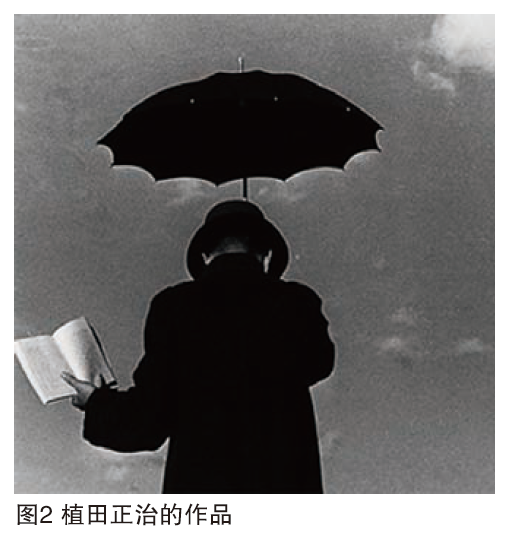

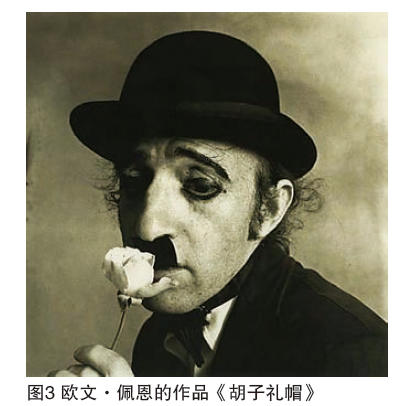

型与型的联合被叫做搭配,这经常在服装设计中被使用,但却不只是服装设计。植田正治这位日本摄影师的作品在一开始并不被认可,我们从图2这幅作品中看得出场景中各个物体之间的搭配,型一般与构图有着直接的联系,而且与视觉记忆也有着直接的联系。我们可以清晰地记得欧文·佩恩镜头里带着小圆礼帽的那个男人(图3),也可以清晰地记得哈尔斯曼拍摄的达利,漂浮在空中的水和猫成为一种logo印在观者的心里(图4),我们甚至可以在这个角度上说摄影的造型设计和其他的造型设计并无二致,甚至夺得奥斯卡的最佳服装奖的设计也是以造型为主干。

思想、情感和历史

抛却艺术本身的技术性,接下来的两点则是美学本身因人而变得不同的地方,一棵树的美好即使是非洲草原上的雄狮也愿意去亲近,但是一张画有雄狮的画只会让羚羊不寒而栗。人的思想、情感使人们在进行美学判断时不只是去考虑美,同时也会考虑是否看懂了。看懂是一种纯思想的行为,依靠着逻辑和评判办法,人们的评价才在大脑中呈现。森山大道有一副经典的野狗的肖像照,成为经典艺术品和他的代表作(图6)。当我们重新分析它被奉为经典的过程之时,清晰地看到了照片的色泽和对象的眼神使人产生了类比心理,一只狗在死死盯着相机看,这和当时的日本民众的心理比较契合。除此之外,哲学思想则更是在这一栏里显现得更突出,杉本博司的电影院长曝光系列也许让他成为影史最具哲学意味的摄影家之一,凡是抽象的东西都评价这种思想情感让人获得一种内在契合感。

中国古语有“鲤鱼跳龙门”之说,旧时形容学子经过科举考试成为政府官员获得人们公认的荣誉,对于艺术来说,拍摄的照片假如千篇一律,徒徒葬送在荒原的河流中,也许是滋养别人的养料,但并不是个人的一种最大程度的昭彰。笔者此意并非完全是说艺术家和摄影师要善于营销来获得艺术史之名,但这方面毕加索的营销策略值得借鉴,笔者是要表达这样一个观点,色彩质感也好,造型搭配也罢,情感思想表达亦可,什么是拍摄本身要秉持的一个思路,机械性和模式性的东西并不完全是让艺术走向毁灭的东西,但秉承着机械模式进入一种纯复制的状态,那无非就是技术而不能叫艺术了。

“世人尽学兰亭面,欲换凡骨无金丹”。这句话对摄影的启迪意义很大。

平庸是罪。

图、文|骆掌门

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……