王原祁“宋法元趣”的内涵

- 来源:中国书画

- 关键字:宋法元趣,内涵,山水画

- 发布时间:2015-12-30 17:14

——兼论宋元山水画表达途径的差异

清初画学,主要以董其昌学说为依归。“宋法元趣”是王原祁在董其昌“南北宗论”的基础上,在山水画领域提出的文人画师法策略。王原祁(1658-1715),字茂京,号麓台、石狮道人,江苏太仓人。29岁成进士,59岁以文学侍臣的身份进入南书房,70岁以翰林院掌院学士的身份担任经筵讲官,74岁卒于户部侍郎之任。有《麓台题画稿》《王麓台司农诗集》等著作。

一、文人画“宋法元趣”师法策略的提出及其内涵

王原祁“宋法元趣”师法策略的提出,经历了重元-宋元并重-超越宋元的过程〔1〕。这一变化,反映了他本人绘画思想发展的历程,体现了他在董其昌“南北宗论”的基础上,为清初画坛的创新发展做出的努力。

董其昌以“南北宗论”对中国古代绘画进行了一次梳理和分类,意在推崇以王维为首的南宗,贬低以李思训为首的北宗传派。他一方面强调南宗文人画以“气韵生动”为宗风,又以“势”来把握中国书画的精神命脉。经过他的进一步推崇,“元四家”在明清之际获得了很高的地位〔2〕。过于提高“气势”的地位,也给绘画发展带来了一些问题。为了尝试解决这些问题,王原祁提出了文人画的“宋法元趣”师法策略。

“宋法”主要指“法宋”,即学习大量存在于宋画中的造型、造境法则。这里的“宋”,并非时代,而是一种绘画类型。因为王原祁把唐代王维、五代董源也列入师法对象之中,可见他的“宋”并非宋代,而是主要指称“宋”这一绘画类型。这类绘画重视山石质感和空间塑造、意境渲染等表现方法。它主要关注对客观物象具体的质量感、空间感,以及某种意境等内在属性的理解和表达。“元趣”,就是学习以“元四家”(黄公望、倪云林、王蒙、吴镇)、二赵(赵孟頫、赵大年)为首的画家在笔墨设色、丘壑布置等方面的成就。这类绘画主要关注对某类物象以及物象之间外在关系等的理解和表达。

“宋法元趣”师法策略特别强调对这两种

绘画类型的综合性理解和学习。因为在王原祁的思想中,积墨法是宋、元绘画类型之间最紧密的关联;宋、元绘画类型的源头仍在南宗文人画始祖王维处〔3〕;董其昌是攫取元画精华极好的前辈,如果想要进一步推进文人画的创新发展,还需取法“宋法”,增强文人画在造型等方面的能力。

(一)“宋法元趣”:文人画史之知

上文已经指出,王原祁之前,已有一些优秀的画家和理论家对中国书画传统做了梳理和分类,并取得了一些成果。如董其昌以书法性线条、皴法、人品等为标准,以抬高南宗文人画为目的,区分了以王维、李思训为首的南北两宗。由于董氏在区分过程中并未使用统一标准,且不同时期对此有不同的表述,这就使他的这些谱系知识显得有些庞杂。为了化“杂博”为“精约”〔4〕,王原祁强调,我们要通过观摩真迹获得对古人的“识”(眼识),理清南宗文人画史之“知”,提高技法之“学”,由此形成以“气韵”为核心、“用龙脉”为章法的文人画理论体系〔5〕。

下面,我们先讨论王原祁的文人画史之知。

王原祁认为,“气韵生动”是南宗文人画“六法画道”的根本传统,而这个传统所代表的精神、价值(道)是通过圣贤之间的传承过程(传)而得以成其为一个传统(统)的,因而精神传统的延续及其作用,相当程度上依赖于一个授受者之间的接递过程。康熙三十五年(1696),他在赠权贵博尔都《仿古山水图册》中简明勾勒了南宗文人画的道统传递过程:

画中山水六法,以气韵生动为主。晋唐以来,惟王右丞(王维)独阐其秘而备于董、巨,故宋、元诸大家中推为画圣,而四家继之,渊源的派,为南宗正传。李、范、荆、关、高、米、三赵皆一家眷属也。

这段话指出,“气韵生动”是南宗文人画的宗旨,王维有开创之功,董、巨阐幽释义,“元四家”各自具体而微,“李、范、荆、关、高、米、三赵”看似独立于系统之外,实则“皆一家眷属”。至于何以能成为一家眷属,他并未加以解释。八年后即康熙四十三年(1704),对于南宗文人画的衣钵传承,他有了更精致的表述:

(1)大痴画法皆本北宋,渊源荆、关、董、巨,和盘托出其中不传之秘:发乎性情、现乎笔墨,有学而不能知者,有知而不能学者。今人臆见窥测,妄生区别。谓大痴为元人画,较之宋人门户迥别,力量不如。真如夏虫不可以语冰矣。明季三百年来,推董宗伯为正传的派,继之者奉常公也。(康熙四十三年春仲)

(2)画法气韵生动,摩诘(王维)创其宗,至北苑(董源)而宏开堂奥,妙运灵机,如金声玉振,无所不该备矣。余曾见半幅董源及《夏景山口待渡》二图,莫窥涯际,但见其纯任自然不为笔使,由此进步方可脱尽习气也。……(此卷)位置牵置、笔痕墨迹疥癞满纸。然其中经营惨淡处,亦有苦心处。(康熙四十三年六月)

(3)画道笔法、机趣至元人发露已极。高彦敬(高克恭)、赵松雪(赵孟頫)暨黄、王、吴、倪四家共为元季六大家。此皆得董、巨精髓传其衣钵者也。(康熙四十三年秋)

(4)纯绵裹铁,云林入神。效颦点染,借色显真;峰峦浑厚,草木华滋,天真平淡,大痴吾师;董、巨朴漱,义精仁熟,大海延澜,总会百渎;松雪风标,浓中带逸,秩宋追唐,丹青入室;叔明似舅,无出其右,变化腾那,丝丝入彀;宋法精严,荆、关旗鼓。步伐正齐,笔墨绳武;纵横笔墨,无逾仲圭。明季石田,仿佛径毗;米家之后,继起房山,烟峦出没,气厚神闲。(康熙四十三年十一月)〔6〕

第一段和第三段都强调宋、元绘画类型之间的继承和发展关系,反对当时崇宋贬元的倾向。前者建立了荆、关、董、巨-董其昌-王时敏-王原祁的南宗传承关系;后者补充了董、巨后学(元六家),并指出所谓“元趣”,可以从“笔法”、“机趣”等角度进行解读,这就使“纯任自然,不为笔使”获得了切实的理解路径,也使谢赫的“气韵生动”命题有了新的解读。第四段是王原祁对宋、元绘画类型的具体解说:“宋法精严”(造型严谨、造境幽深),可视为“笔墨绳武”,它以董源、巨然和“二米”(米芾、米友仁)为代表;元笔追求“纵横”写意(关注物象外在关系),具有“气厚神闲”的特点,“元六家”堪称标准。通过强调宋、元绘画类型之间的承继关系来反对贬低元画类型,是四条资料的共同点。由此王原祁建立了这样两条文人画的发展脉络:

与董其昌的“南北宗论”相比,这是一个南宗文人画史的精英版。学谁、如何学,是文人画史之“知”所要解决的主要问题。

王维开创了南宗“气韵生动”之旨,首先要学他。王维的书画真迹少见,“偶见行世石刻,并取集中之诗,参以我意自成,不落画工形似……即之拙劣,亦略得诗中有画、画中有诗遗意”〔7〕。王原祁认为,通过“取集中之诗”,可得王维的心意和诗意。“参以我意自成”,这是“我”以“诚”体悟王维诗情画意的过程。正是它们沟通了“我”和罕见真迹传世的王维。这是我们学习王维的主要方法。

“气韵生动至董、巨始纯”。画道的变革者董源、巨然也是重要的师法对象〔8〕。如果以王维比拟孔子的话,董、巨则如颜回。如何学?康熙四十三年(1704)六月,王原祁说,学董、巨“要于雄伟奔放中得平淡天真之趣”。四年后,他从理气关系角度阐释为:“学董、巨画必须神完气足。然章法不透则气不昌,渲染未化则神不出。”〔9〕也就是说,山水章法布置(格法)与笔墨渲染(积墨法为主)合一,是得董、巨三昧的主要途径。

“二米”(米芾、米友仁)是荆、关和董、巨体系中旁逸斜出的一枝,主要特点在用笔荒率、画面云气弥漫,具有墨戏的性质和平淡天真的特点。吴镇、沈周继承了“二米”的绘画传统。王原祁说:“笔墨沉著,四家中推庵主。然所重者,气韵浮动也。”〔10〕又说:“纵横笔墨,无逾仲圭。明季石田,仿佛蹊径。”但基于个性、时代风尚等原因,他主要从积墨法的角度理解吴镇的墨法。也正是积墨法的大量使用,使王原祁的作品充满了阳刚之气、阳光之感。

董、巨和“二米”衣钵在“元六家”(黄、王、倪、吴、“二赵”)那里得到了继承。就“元四家”而言,王原祁以刻意与无意师法董、巨为标准,区分出倪黄、吴王两种类型,并称他们为“气韵生动”的正、变两格。黄公望和倪瓒从写性情入手,作画时“取气候神”,“有用意不用意”之妙,不求工丽而风神气韵平淡天真,属于正格、正体。黄公望取法南方画家董、巨和北方画家荆、关,通过“由淡入浓”的破墨法,层层叠染,浑厚苍润,重视墨色的造型和表意功能,具有不以铅华取工的特色〔11〕;云林之画“冲夷恬淡之致出人意表”。因此,学倪、黄要“知”其源于董、巨;学倪、黄也是入董、巨门庭的必由之路〔12〕。吴镇之画“笔力雄杰,用意深厚”,是传“巨然衣钵而别出心裁者”〔13〕。至于王蒙之画,笔虽繁,“然用意仍简,且能借笔为墨,借墨为笔,故尤见其变化之妙”〔14〕。可以认为,吴镇笔墨的力量在墨法的纵横变化中;王蒙通过牛毛皴、解索皴的繁复布置形成纵横排荡的气势,在幽细谨严中获得穷极变化后的平淡。因此,“不露牵合之迹”的吴、王之画,可视为以“气韵生动”为主旨的变体〔15〕。

总体而言,王原祁认为,“董、巨三昧”具有用意简、韵味长的特征。倪、黄从位置和笔墨之简中得“董、巨三昧”,妙在“有意无意间”;吴、王则在繁复的位置或笔墨中着意为简。用意愈简,愈能创造出文人画的“平淡天真”之境。“二赵”在王原祁的绘画史体系中地位有些特别。对于取法“二赵”之“知”,他主要指出赵孟頫青绿设色所蕴含的古意,以及赵大年《江乡清夏卷》的乡村春天气息。他重视的是荡漾在“二赵”画中的诗意以及书法性线条的笔意。他还把赵孟頫与王蒙作为一个传承整体而上追董、巨风格。例如,王原祁在台北故宫博物院藏《为含吉仿山樵山水轴》中写道:“黄鹤山樵远宗摩诘,近师松雪,而其气韵天然浑厚磅礴,则全本董、巨。”

王原祁一再强调,时人以笔力高低为标准贬低宋画类型,推崇元画类型是不恰当的。宋、元绘画类型的内在联系恰恰就在力量之中:“宋法精严”,力在造型、造境的严谨、幽深;“元趣”天真,力在笔墨、设色等关系的恰当处理。因此,宋画类型“有知而不能学”处,这与功力深浅问题有关;元画类型有“学而不能知”处,它关乎个人的识见高低。王原祁还谦虚地说,这些看法传自董其昌和祖父王时敏。实际上,以道德性的“发乎性情、现乎笔墨”来体认画学本质,以“气韵”与“气势”的体用关系梳理文人画传统,正是他援理学入画学的表现,明显有别于董其昌和王时敏等以佛理论画理〔16〕。

(二)“宋法元趣”:文人画史之学

王原祁所谓的文人画法之“学”,主要落实在对传统绘画技法层面的学习和体认上。首先,揣摩古人真迹是文人画法之“学”的起点。因为从真迹入手,意味着画学入门之正,也意味着可以借助前人的经验而走捷径。例如,从黄公望、吴镇、王蒙可入董、巨之门,沈周又可作为学王蒙、吴镇的门径。反之,如果从流行的画谱或赝品等入手,容易染上白下、浙派等恶习,成为画中邪派。他有一句著名的断言:“学不师古,如夜行无火。”换句话说,古人真迹如“画中金针”,夜行之火。

下面就学董、巨为例,我们来分析王原祁的文人画法之“学”的特点。

关于生平所见董源真迹,康熙四十三年(1704),王原祁说:“余曾见半幅董源及夏景山口待渡二图。”一年后,又说:“曾见半幅董源及《万壑松风》《夏景山口待渡卷》,皆画中金针。”〔17〕徐邦达《重订清故宫旧藏书画录》中定《潇湘图》(即“半幅董源”)与《夏景山口待渡图卷》同属董源真迹(《万壑松风》为巨然所作,今藏上海博物馆)。董其昌常以“吾家北苑”称呼董源,认为学习董源可分两个层次:就境界而言,要能得其作品的萧散、闲远之致;就作画技法来说,最好“用董源麻皮皴及《潇湘图》点子皴”,且画树要以董源与赵孟頫为师〔18〕,贯穿其中的是山水体势的表现法和书法性笔意的传达。王原祁继承了这些观点,既重视书法性笔意,又提醒画家不要被笔所使,要“纯任自然”。正是基于对山水转折之美的重视,他以体现山水之“势”的“理趣”来把握各家山水内在的联系。王原祁认为,巨然得董源气势“,而觚棱转折处融合淡荡,脱尽力量之迹。”也就是说,学习巨然要能得其山水的气势,在山水转折处又要自然合理。巨然的墨法也成为王原祁的师法对象。康熙四十七年(1708),他用巨然《赚兰亭图》墨法作画,三年后又以巨然《溪山无尽》和《关山秋霁》的图意创作山水画。在他的文人画理论体系中,董源、巨然、吴镇、沈周等作为一条重视用水、用墨的传统而一脉相承,具有很高的地位。

其次,临摹真迹以得古人之意(理)为尚,这是文人画法之“学”的关键。

关于这一点,王原祁在学习米家山水和元四家中表现得最突出〔19〕。米芾继董源之后,常写《潇湘图》自娱,造“夜雨初霁,晓烟既泮”之境,得笔墨变化之妙,被宋人洪适评为“曲尽林阜烟波之胜,遐想鸥鸟之乐”。王原祁之前,理论家对米家山水的品评主要从品格境界角度言说,他却指出,学习之要在于把握泼墨和惜墨的辩证关系,要思考米氏父子为什么要这样画,这样画显示了怎样的创作意图等。例如,康熙四十五年(1706),他说:“写米家云山,布置须一气呵成,点染须五墨攒簇,方见用笔、用墨泼中带惜、由淡入浓之妙。”〔20〕两年后,他简化为“米家笔法,人但知其泼墨,不知其惜墨。惟惜墨乃能泼墨”〔21〕。因此,他的“得古人之意”,主要围绕画家的创作动机、思考主题等展开的。这是在努力思考“为什么这样画”以及“如何画”两个层次的问题。

对于学习赵孟頫和倪云林,王原祁也有很好的建议:仿赵松雪时,要注意其青绿设色“妙处不在工,而在逸”,这样可以避免因学赵而误入画工形似之路的迷途;仿倪云林,要理解其“一树、一石皆从学问、性情中流出”的特点。康熙四十六年(1707),他说得更彻底,认为画家作画,本质上是为了体认向上之“理”〔22〕。体认向上之“理”的过程,也是画家理解和表达自己对人生、宇宙、历史等思考的过程。这样一来,绘画就超越了表象、表意功能,成为画家敷陈自己思想的重要手段。

当然,得古人之意还须找出其所学的来历或本源。有些人知黄公望之画“峰峦浑厚、草木华滋”,却不知“大痴画经营位置可学,其荒率苍莽不可学而至。若平林层冈、沙水容与尤出人意表,妙在着意不着意间”。如果“不会本源,臆见揣摩,疲精竭力以学之,未免刻舟求剑”。所谓黄公望的本源,按照王原祁的理解可分两类:一是“荆、关遗意大痴则之,容与浑厚自见嵚敧”;二是“大痴元人笔,画法得宋派。……《陡壑密林图》可解不可解,一望皆篆籀”。他把黄公望风格放在荆浩、关仝和董源、巨然的风格体系(作为本源)中诠释,并指出其风格浑厚、以书入画的创作特点。至于学习王蒙,要知其“少学右丞,后酷似吴兴,得董、巨墨法,方变化本家体”的来历,也要知其“琐细处有淋漓,苍茫中有妩媚。所寄奇而一归于正者”的要旨。可以看出,在王原祁的文人画理论体系中,宋、元绘画类型被视为学习中国画传统的一体两面,不可分割。

得古人之意还在于对画家风格的总体把握。顺治十五年(1658),王时敏总结学黄公望之法时说:“子久画全师董、巨”,具体在“树枝转折、山形分合”〔23〕。康熙三十八年(1699),王原祁从学黄公望中获得了这样的体会:“长卷画格卑则势拘,气促则笔弱。求其开合起伏尚未合法,况于神韵乎?痴翁得力处于董、巨、荆、关、大小二米,融会而出,故富春一卷兀奡排荡,娟秀雅逸,无古无今,为笔墨巨观。”王原祁的开合、起伏合于古法的思想正是对祖父的“树枝转折、山形分合”观点的继承和推进,正如他在指导弟子学董源时强调:“六法中气韵生动,至北苑而神逸兼到、体裁浑厚、波澜老成,开以后诸家法门。”在王原祁的绘画思想中,把握古人体裁就抓住了古人的精神贯注处,这与董其昌以“势”把握传统书画的精神是一致的。此外,他以“体裁浑厚、波澜老成”解读董源作品的气韵,并探究形成气韵的内在理性因素,这就对董其昌的气势思想有了推进。当然,他作画以“暇时点染”为主,时间较长且多所修补“不能一气贯注”,重视体裁的思想与他自身作画特点也有很大的关联。

以上三点,即得古人之意在探究画家的创作动机、领会画家对传统的继承和发展之处、把握画家的整体风格特点的观点,与王原祁主张“楷模董、巨、倪、黄正宗”、“出入诸贤三昧,辟尽蚕丛,顿开生面”的画学思想有关,更有出于捍卫“六法画道”的目的。

仿古之后还需“脱古”,这是文人画法之“学”的主要目的。

王原祁很重视运用古人成法写己之心性,并由此推进文人画的创新。有些学者视王原祁为食古不化的画家,这多少有些出于偏见。他在《麓台题画稿·题仿梅道人长卷》中这样写道:

元季梅道人传巨然衣钵,余见《溪山无尽》、《关山秋霁》二图,皆为得其髓者。余初学之茫然未解,既而知循序渐进之法:体裁以正其规,渲染以合其气。不懈不促,不脱不粘,然后笔力墨花油然而生。今人以泼墨为能,工力为上。以为有成法,此不知庵主者;以为无成法,亦不知庵主者也。于此研求庶几于神逸之门,不至于望洋。

他的意思是,有法,是指通过临摹得古人之法;无法,是超越古人成法、写己之真性情。他的创新超越之法具有综合性特征,大致可分两类:

其一,综合数家(或一家几件作品)精华成一轴,运用“平中求奇”法创造新的境界。其关键在于画家必须具有卓识和深厚的摹古功力,能从古人的旧稿中发现新趣味和新景。这是一种“为古人开生面”或“发古人未发之言”的做法。例如,康熙四十六年(1707),他在仿“二赵”(赵孟頫、赵大年)作品的画跋上指出,赵大年所长在“得春光明媚之象”,但因其“所历不越数百里,无名山大川气势”,因此“参以松雪笔意”,以去大年画中“纤妍淡冶”之短〔24〕。

其二,虚实相生,笔墨相借,造出新的理境。“笔墨相借”可分笔墨设色、经营位置两个角度来理解。他主张突破笔墨的繁简艺术形式背后的意蕴,掌握虚实气机的妙用,创造一个充满理趣的新境界。康熙四十三年(1704),他两次论及笔墨之借。这年秋天,他还试图从“工丽”与“冲夷恬淡”的辩证中找出表现“冲夷恬淡之致”的方法。王原祁晚年跋旧作《仿梅道人秋山晴霁图》云:“世人论画以笔墨,而用笔用墨必须先辨其次第,审其纯驳,从气势而定位置,从位置而加皴染,略一任意,便疥癞满纸。”“从气势而定位置”,是指山水起伏、开合的章法布局,着眼点在得山水气势。“从位置而加皴染”是通过笔气、墨气使画面获得流动的韵致。“平中求奇”和“虚实相生”是得山水理趣的主要原则。

王原祁总结黄公望的风格时指出,“元人笔兼宋法,便得子久三昧。盖古人之画以性情,今人之画以工力。有功力而无性情即不解此意”〔25〕。又说:“大痴画由淡入浓,以意运气,以气会神,虽粗服乱头,益见其妩媚也。作者于行间墨里得几希之妙,若以迹象求之,便大相径庭。”〔26〕他一生以学黄公望风格为荣,以未见大痴《秋山》真迹为憾。康熙五十二年(1713)他感慨地写道:“以余之笔写余之意,中间不无悠然以远、悄然以思,为秋水伊人之句可也。”由此可见,在王原祁的思想中,文人画家通过临摹古人真迹与古人心意相通,然后以真性情运古人成法,必然能有所成就。

王原祁对于文人画法之“学”的传播,主要通过《麓台题画稿》《雨窗漫笔》和大型书画类书《佩文斋书画谱》等完成的。校勘、整理传统书画理论的过程使他有了更广阔的视域和高度,这使他晚年经常从惜墨与泼墨、可知与不可学、淡与浓、清坚与柔软等的辩证关系中探索笔墨技法和理法的习得。康熙五十二年(1713),王原祁对扬州画家轮美说:

山无定形,画不问树。高卑定位而机趣生,皴染合宜而精神现。自然平淡天真如篆如籀,萧疏宕逸无些子尘俗气,岂笔墨章程所能量其深浅耶。……但得意、得气、得机则无美不臻。〔27〕

“得意、得气、得机”就能得“气韵”。这是王原祁所倡文人画法之“学”的总纲。传统的“气韵生知”命题认为,气韵生而知之,不能通过后天学习来获得。明末画家张风根据自己的艺术实践曾说:“此事有悟亦有证。悟得十分,苟能证得三分,便是快事。前辈有言:‘我所恨者,未具此手,先具此眼。’又云:‘眼里有筋,腕中有鬼。’都是说见到行不到,乾慧之无济乃尔。”〔28〕在张风看来,绘画中有虽“知”却“学”不到处。王原祁也以可知而不可学、可解与不可解论画,强调画家平时要读书养性。

因此,文人画法之“学”与文人画史之“知”,是王原祁绘画理论体系的重要组成部分,两者密不可分。

二、宋、元山水绘画类型表达途径的差异

此处主要从画家理解和表达客观世界的角度,从认识论而非书画考证的层面探讨宋元山水绘画类型表达途径的差异。这里的“宋”“元”主要指称两种绘画类型而非历史时代。下面,我们从一些绘画论著和作品中寻找它们的差异。

韩拙《韩氏山水纯全集》开篇《论山》中这样写道:

凡画山,言丈尺、分寸者,王右丞之法则也。山有主客、尊卑之序,阴阳、逆顺之仪。其山各有形体,亦各有名。主者,众山中高而大也,有雄气敦厚。傍有辅峰丛围者,岳也。大者,尊也。小者,卑也。大小冈阜朝揖于前者,顺也。无此者,逆也。客者,不相下而过也。分阴阳者,用墨而取浓淡也。凹深为阴,凸面为阳。〔29〕

从这一段文字来看,数量比例关系(“丈尺分寸”)、空间位置关系(“主客尊卑之序”)、物体质感表现手法(分阴阳),是韩拙讨论如何表现山之“形体”的主要关注点。至于具体应该关注哪些,他接着写道:

洪谷子(荆浩)云:尖曰峰,平曰顶,圆曰峦,相连曰岭,有穴曰岫,峡壁曰崖……土山曰阜。

韩拙认为,为了更好地理解和表现山之形体,我们需要了解与山水形体相关的名称知识。这些知识虽然琐碎,却显示了画家和理论家观察事物时,力图把握山水形体本质(如山的尖、平、圆等物理属性)的努力。关于这一点,北宋郭熙《林泉高致集》中表述得更明确:

学画花者,以一株花置深坑中,临其上而瞰之,则花之四面得矣。学画竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,则竹之真形出矣。学画山水,何以异此?盖身即山川而取之,则山水之意度见矣。真山水之川谷,远望之以取其深,近游之以取其浅。真山水之岩石,远望之以取其势,近看之以取其质。

如果我们结合北京故宫博物院藏品《红蓼水禽图》可推知,这里的观花之四面、“身即山川而取之”等观察方法,体现了一些画家重视理解和表达物象的物理属性(质感、量感等)的倾向。为了达成这一目标,画家需要进入“凝神遐想,与物冥通”的创作状态〔30〕。观看这类画作,能令人产生“不下堂筵,坐穷泉壑。猿声鸟啼,依约在耳。山光水色,滉漾夺目”之感,也能令真禽鸟误识为敌、为友〔31〕。

我们还可以从范宽的《溪山行旅图》中看出这一特点。虽然此画作历经修复,我们仍能从中看出画家最想表达、画面最突出的是山石的质量感和厚重感,而山石的前后左右穿插关系处理则相对简单。可以认为,正是基于对把握和表现山水物理形体属性的重视,《韩氏山水纯全集》《论用笔墨格法气韵病》中,首列“物状平扁不能圆混”的“版病”。这是一种不能很好地刻画客观对象的物理属性之病〔32〕。这在明代画家董其昌看来,似乎有点可笑。他认为:

凡画山水,须明分合。

山之轮廓先定,然后皴之。……古人运大轴只三四分合,所以成章。虽其中细碎处甚多,要之,取势为主。〔33〕

如果山水画的取势在分合、分合关乎轮廓位置的话,这意味着:物象之间的外在关系而非物象自身的内在属性,已成为画家理解和表达的重点;强调书画内在的结构和秩序的“取势”,成为画家把握物象的主要方法〔34〕。综观中国古代书画史可知,早在宋末元初,理论家饶自然《山水十二忌》中已使用关系性词语—有无“气脉”作为山水画评价的主要标准。他认为,画山水要注意处理好空间位置关系,否则容易出现“布置迫塞”、“山无气脉”、“水无源流”等问题。所谓“山无气脉”,就是:

画山于一幅之中,先作定一山为主,却从主山分布起伏。余皆气脉连接,形势暎带。如山顶层叠,下必数重脚方盛得住。

如果画家认同并使用这一方法进行创作,他似乎可以直接根据自己的“山川”理念(这些理念可以来自知识)而非“身即山川而取之”的体察实践来表现山水。很明显,这将产生两类表达:其一是使用“身即山川而取之”的体察方式,重视物象内在本质属性(物理属性如质感、量感等)的表达;其二是强调对山水之“理”、“势”(结构和秩序)的认知,重视物象外在关系属性的表达。第一类表达以客体为主,第二类表达以画家为中心,更多地体现了主体性特征(如画家的知识、情感和意向等)。因此,它可以进一步区分“写实”与“写意”两类绘画传统。也就是说,“写实”类型的绘画(宋画居多)重视物象的内在本质属性的理解和表达;“写意”类型的绘画(元画居多)重视物象的外在关系属性的理解和表达。

元代画家赵孟頫的《秀石疏林图》历来被学界视为杰作,它体现了元代绘画的一些重要特征。在这幅画中,树木、丛竹、石块等物理属性(质量、重量等)被弱化,强化的是物象之间的外在关系(包括物象之间、物象与表现物象的笔墨之间的关系)。这样一来,蕴含在画面关系处理中画家的学问和襟怀就被凸显出来,绘画就不再局限于摹写客观对象,而更多地在于书写画家的心性、表达自己对世界和人生的思考。

正如威廉·佩珀雷尔·蒙塔古在《认识的途径》中所言:

思想的任何对象具有两套根本不同的属性,可称之为“内在的”与“外在的”。我们以“内在的”属性来指那些不包括其他对象在它们意义之内的属性,而以“外在的”属性来指那些包括其他对象的属性。……一件东西的内在属性表示这件东西的本素,其他东西可以同时具有这个本素而仍然是另外的东西;一件东西的外在属性指出这件东西的所指,而其他东西,不管多么类似这件东西,也不能具有这个所指。一件东西的所指是相对的,意思是说,它依靠它对于其他东西的关系。思想的任何对象具有它的所指,又具有它的所含。这就是说,思想的任何对象是纯性质式的种种特征之一种集合,并且又是对其他东西的种种关系之一个焦点。〔35〕如果我们把宋元绘画放入“思想的任何对象具有两套根本不同的属性(内在本质属性、外在关系属性)”这一框架内进行思考的话,它们确实存在这两类区分:

宋画或学宋画为主者,关注用笔墨把握、摹写物象内在本质性的特征。这类画家通过各种皴法和晕染法等绘画语言塑造山石等的质感、量感,从而传达他们对物象本性的把握。这是一个以客体为中心的表达方式,体现了他们对“存在”所作的内在属性式的理解和表达。而元画或学元画为主者,关注用笔墨把握、传达处于外在关系网络中的物象。在这类绘画中,物象本质属性的塑造被弱化;借助物象的外在关系处理,强化了画家的学养、人生境界等的传达,并且它们在一定程度上决定了物象所在关系网络的结构特征。在这一结构中,线条、皴法、晕染等技法从附属于塑造物象中脱离出来,获得了独立的审美价值。这是一个以主体为中心的表达方式,体现了他们对“存在”所作的外在关系式的理解和表达。

三、文人画“宋法元趣”师法策略的意义

王原祁的“宋法元趣”师法策略是对董其昌“南北宗论”的继承和发展。它首先区分了宋、元两种绘画类型,同时又强调两者之间必须进行综合。与同时代石涛提出的“搜尽奇峰打草稿”式的创新法相比,它重视对传统的继承;与崇宋贬元、贬宋崇元者相比,它又有重视通过综合宋元进行创新之处。因此,在王原祁的时代,这为中国山水画的创新发展指出了方向;而在我们的时代,他的理论和创作实践则揭示了中国画创新发展的多种可能性。

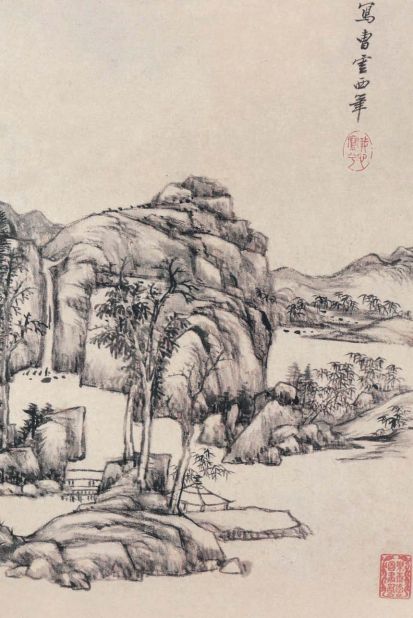

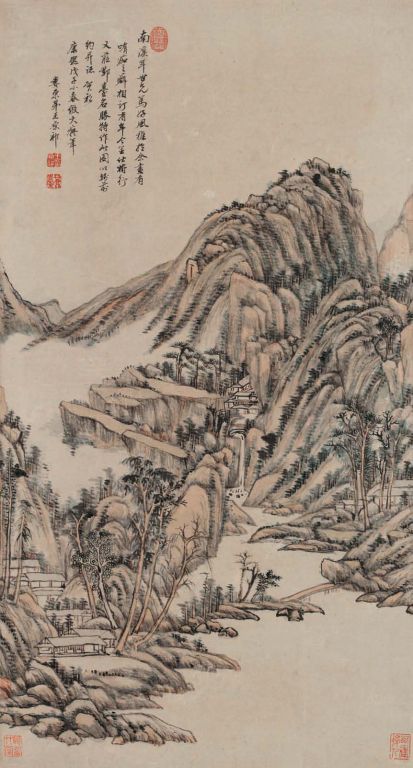

康熙四十三年(1704),王原祁63岁时所作《仿宋元诸家山水》之《写曹云西笔》,代表了他带领画坛创新发展的一些具体成就。在这幅作品中,山体取法黄公望(代表元画类型)的造型,通过对岩石的多次渲染,山体显得很厚重,且重视前后空间关系处理,显示了师法宋画类型的特征。面对这样的作品,具备艺术史知识的欣赏者能识别出他综合宋、元绘画类型的创新之处,这也是他在当时获得极高声誉的主要原因;一般的欣赏者也能品味出流露在山石、树木、溪流、瀑布等结构秩序中的阳刚之美。

王原祁所追求的阳刚之美只是中国画创新发展的多种可能性之一。我们还有更多的可能性可以尝试。这就是王原祁“宋法元趣”师法策略的当代意义。

注释:

*本文为江苏省哲学社科研究项目(编号:2013SJB760048)《王原祁年谱》与江苏省博士后基金(编号:DGJZQQC14)《论王原祁对清初文人画理论与实践的综合创新》的部分成果。

〔1〕中进士之前,王原祁主要致力于《春秋》学和《易》学。读书之余,在祖父王时敏的指导下,以元代黄公望为主要学习对象,沉酣于元人山体结构的表现方法和笔墨情趣。康熙二十九年(1690)后,他的师法对象逐渐拓宽,作品中愈来愈多地出现了宋画的影响。康熙三十九年(1700)始,阐释宋元山水画的内在关联成为他此时的重要话题。十年后,53岁的王原祁又对弟子王敬铭提出了超越宋元之法的要求。

〔2〕蒋志琴《王原祁“龙脉”说研究》,江苏人民出版社2012年版,第128页。

〔3〕同〔2〕,第40—41页。

〔4〕董其昌一生的交游和学问可用“杂”“博”两字概括。清初学者们学古的态度变得严谨,追求义理精深、言简意赅。李光地《榕村语录、榕村续语录》卷二十九《诗文一》中写道:“看归震川、王道思古文,拖沓说去,又不明白两三行可了者,千余言尚不了,令人气闷。顾宁人说明文不如元,果然。当明季时如李贽之《焚书》、《藏书》怪乱不经,即黄石斋的著作亦是杂博欺人。”王原祁长兄王挺见女婿董闻京做学问博而寡要,告诫说:“古人皓首止穷一经,故能鸣于后世。”(见[清]董闻京《复园文集》卷六《祭王周臣中翰舅父文》,康熙刻本)因此,化“杂博”为“精约”,可视为王原祁时代继承传统的常见态度和方法。

〔5〕同〔2〕,第20页。

〔6〕四条资料分别见于:《虚斋名画录·王麓台仿大痴山水卷》(卷五);《虚斋名画录·竹溪渔浦》(卷五);《吴越所见书画录·仿元季六大家推篷卷》(卷六);聂崇正《王原祁精品集·仿古山水图屏》,人民美术出版社2000年版,第156页。

〔7〕(清)金瑗《十百斋书画录·王原祁山水画》(庚卷)《,故宫珍本丛刊(册461)》,海南出版社2001年版,第173页。

〔8〕王原祁还常以荆、关与董、巨并称,如《麓台题画稿·烟峦秋爽仿荆、关》称,“以大痴之笔、用山樵之格便是荆、关遗意。”

〔9〕中国古代书画鉴定组《中国绘画全集27·神完气足图轴》,文物出版社2001年版,第64页。

〔10〕(清)金瑗《十百斋书画录·王原祁山水画》(庚卷),《故宫珍本丛刊》(册461),海南出版社2001年版,第173页。

〔11〕(清)官修《石渠宝笈·仿黄公望笔意》(卷十二),《故宫珍本丛刊》(册438),海南出版社2001年版,第20页。

〔12〕(清)李继昌《左庵一得初录.王麓台山水立轴》,光绪34年铅印本。

〔13〕(清)秦炳文《曝画纪余·王麓台拟梅道人山水图跋》(卷五),铅印本。

〔14〕中国古代书画鉴定组编《中国古代书画图目22(京1—4872)·仿王蒙山水跋》,文物出版社1986年版。

〔15〕同〔2〕,第48页。

〔16〕同〔2〕,第44—50页。

〔17〕庞元济《虚斋名画录·竹溪渔浦》(卷五);《中国绘画全集27·为匡吉仿古山水图册》,文物出版社2001年版,第54页。

〔18〕(明)董其昌《画禅室随笔》(卷二),《文渊阁四库全书》(册867),台湾商务印书馆1983年版,第448页。

〔19〕王原祁画跋中提及的黄公望真迹有《陡壑密林图》、《天池石壁》《浮峦暖翠》《姚江晓色》《沙碛图》等。

学界视为王蒙真迹的《葛稚川移居图》《青卞隐居图》、《夏山高隐》《具区林屋》等没有进入他的跋文。而且,他所定真迹的真伪还有可商量之处。

〔20〕(清)陆时化《吴越所见书画录·仿米家云山立轴》(卷六),《文渊阁续修四库全书》(册1068),上海古籍出版社1995年版,第319—320页。

〔21〕(清)梁章钜《退庵所藏金石书画跋尾·王麓台仿古四轴》(卷二十),《中国书画全书》(册9),上海书画出版社1996年版。

〔22〕(清)官修《石渠宝笈·仿王蒙笔意》(卷八),《故宫珍本丛刊》(册439),海南出版社2001年版,第312—313页。

〔23〕(清)王时敏《王奉常书画题跋·题自画赠何省斋宫允》(卷上),通州李氏瓯钵罗室刻本。

〔24〕(清)陆时化《吴越所见书画录·仿赵大年江南春参松雪笔意立轴》(卷六),《文渊阁续修四库全书》(册1068),上海古籍出版社1995年版,第316—317页。

〔25〕(清)陆时化《吴越所见书画录·西岭烟云卷》(卷六),《文渊阁续修四库全书》(册1068),上海古籍出版社1995年版,第329页。

〔26〕(清)官修《石渠宝笈·仿黄公望笔意》(卷八),《故宫珍本丛刊》(册439),海南出版社2001年版,第312—313页。

〔27〕(清)王原祁《麓台题画稿·题仿大痴为轮美作》,《文渊阁续修四库全书》(册1066),上海古籍出版社1995年版,第223页。

〔28〕转引自谢巍《中国画学著作考录·论画四则》,上海书画出版社1998年版,第449页。

〔29〕(宋)韩拙《韩氏山水纯全集》,丛书集成初编本.

〔30〕(宋)郭若虚《图画见闻志·宋澥》(卷三),《文渊阁四库全书》(册812)台湾商务印书馆1983年版,第534页。

〔31〕(宋)黄休复《益州名画录·黄筌》,《文渊阁四库全书》(册812),台湾商务印书馆1983年版,第490页。

〔32〕韩拙《韩氏山水纯全集》《论用笔墨格法气韵病》中也说,“若不从古画法,只写真山,不分远近、浅深,乃图经也,焉得其格法、气韵哉!”这些话说明,韩拙既重视表现物象之“真”(物理属性),也关注物象之“美”(情感因素)的表现。前者蕴含在他的绘画理论传统中,后者体现了宋元之际书画界出现的新发展。

〔33〕(明)董其昌《画禅室随笔·画诀(卷二)》,《文渊阁四库全书》(册867),台湾商务印书馆1983年版,第447页、第449页。

〔34〕例如,董其昌《画禅室随笔》称:“古人神气淋漓翰墨间,妙处在随意所如,自成体势,故为作者。”又说:“米老所云,大字如小字,小字如大字,则以势为主。”他评价赵孟頫之书“病在无势”,没有抓住王羲之“字形与笔法一正一偏”、“迹似奇而反正”、偏侧取势的特点,赵氏用正局临摹,容易写成一种俗书。

〔35〕(美)威廉·佩珀雷尔·蒙塔古《认识的途径》,商务印书馆2012年版,第56—57页。

蒋志琴

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……