達里雅布依 沙漠深處的秘境

- 来源:中国旅游

- 关键字:達里雅布依,幸福,野人

- 发布时间:2016-01-07 11:24

2008年一個很偶然的機緣,我走進新疆塔克拉瑪干沙漠深處一個叫達里雅布依的鄉村,這裡居住着一個自稱「克里雅人」的原始部落。之後的7年中,我從六千里之外的家鄉江蘇常州,先後27次深入這個與世隔絕的小鄉村,少則一週,多則一個多月。「克里雅人」淳樸的生活方式,讓我找到了自己曾經的寧靜和幸福。我希望通過平實的鏡頭語言,記錄下他們的淳樸生活。

7年27次深入達里雅布依

上世紀80年代初,媒體曾大事炒作過「在塔克拉瑪干沙漠腹地發現野人」的消息,其實這只是人們對歷史的淡忘。早在1896年,瑞典籍探險家斯文·赫定曾到過新疆于田的克里雅河盡頭,並對此地的居民有過記述。上世紀50年代,于田縣政府將這裡正式定名為達里雅布依。但由於交通及經濟的極度落後,這裡確實生活着一群幾乎與世隔絕的人,他們依河流與黃沙而居,過着簡樸的、近乎原始的放牧生活。但隨着現代文明的一步步逼近,「克里雅人」的生活漸漸地也將成為一段歷史。

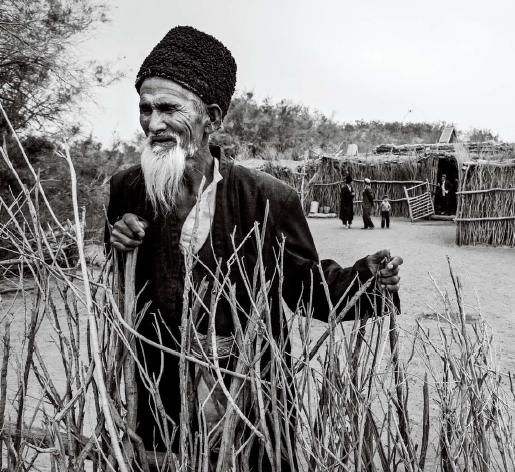

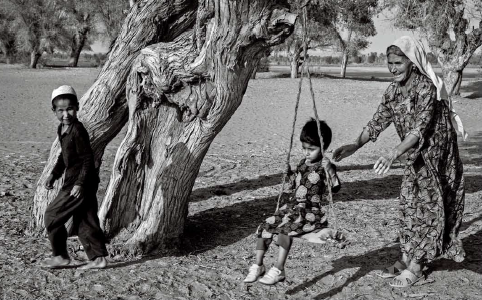

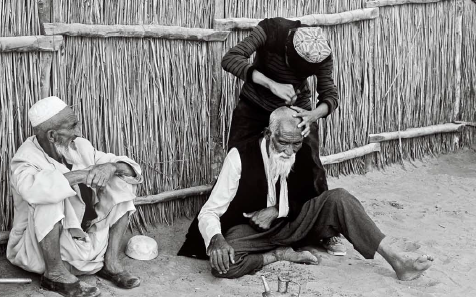

「克里雅人」屬維吾爾族,相傳他們四百多年前遷徙到此,過着與世隔絕的生活。他們住着四處透風的草房、吃着常年不變的食物、用着古老相傳的工具、穿着黑布長衣、騎着駱駝和騾馬行走。艱苦的環境沒有改變他們單純的性格,他們敬畏祖先、講究禮儀,保持着虔誠的宗教信仰,形成自己獨特的精神家園,有着許多迷人的景觀和動人的故事。

7年的時間,我27次沿着克里雅河深入這裡,用鏡頭記錄下他們的生存狀態。「克里雅人」居住得很分散,兩戶人家間有時相距幾公里或十幾公里。我從這家到那家,和他們吃住在一起,體驗着他們的喜怒哀樂和生活方式。同時,我也盡我所能地幫助他們,幫他們買米麵、醫藥,誰家有喪事,我也會資助,誰家娶媳婦,我也去參加。為了豐富他們的業餘生活,我還資助他們辦了幾屆運動會。運動會上他們非常快樂,十分活潑。

傳統而獨特的畜牧生活

源於崑崙山冰川融水的克里雅河一路向北,一直流進塔克拉瑪干沙漠深處,293戶、1,477名「克里雅人」就生活在克里雅河的最前端,散居在克里雅河下游110多萬畝沿河兩岸的胡楊紅柳林里。

從于田縣城出發,沿着克里雅河蜿蜒北上,進入沙漠240公里處,即是達里雅布依鄉政府駐地鐵里木。此地共有8戶人家,其餘住戶間都相隔很遠。零星的房舍藏在胡楊樹下,偶有大膽些的山羊從粗壯的樹幹後探出頭來張望。傳統「克里雅人」的生活就是如此簡單:一群羊、一口井、幾間房足矣。

「牙魯吾孜托呼拉克」,漢語意為「獨一棵胡楊樹的地方」,買買提·尼亞孜一家就生活在這個達里雅布依鄉最北的地方--鄉政府以北50公里處。和所有「克里雅人」一樣,買買提的羊群是無需他去看管的。這裡的羊以胡楊樹葉和葦草為食。白天,脖子上掛着鈴鐺的頭羊自會帶着羊群在胡楊林裡覓食。不過,夏天河兩岸成片的蘆葦和秋天胡楊的落葉是不讓羊吃的,「克里雅人」會割了儲存起來,用以冬天給羊餵食。

無需牧鞭的「克里雅人」卻離不開斧頭,傳說中「有尾巴的野人」,其實就是「克里雅人」別在腰後的斧頭柄,他們要用它砍下胡楊樹枝餵羊,或者劈斬枯死的樹枝來燒飯取暖。

「克里雅人」建房的材料就是胡楊、紅柳和摻入蘆葦的克里雅河淤泥,這裡也僅有這些東西。房子都是四方的,門用完整的一段胡楊樹皮做成,經久耐用。粗的胡楊木構建房子的框架,細的紅柳編成一排排的牆。廚房設在大門邊,其他的房間都是臥室。夏臥室、冬臥室的區別就在於紅柳編排的疏密,冬臥室的紅柳牆縫中會抹上泥,沒有任何窗戶。

主食是一種名為「庫買奇」的麵食,其實就是厚約半指的麵餅。買買提·尼亞孜的妻子艾拜汗將麵和水均勻地揉在一起,再用拳頭將麵團搗壓成餅,放入火塘的熱沙中烤。大約半小時後,麵餅就可以用來食用了,配上取自維吾爾草藥的熱茶,「克里雅人」的正餐通常就是如此。有貴客時,「克里雅人」便宰羊款待。羊肉多數是清燉,有時叉上紅柳枝架在火塘邊烤,或者把肉剁碎了夾在「庫買奇」中吃。「克里雅人」以麵為主食,這裡沒有耕地,很少有人習慣吃蔬菜。除了皮芽子(洋蔥)、胡蘿蔔、大蔥、大蒜這些根莖類的蔬菜,其他的蔬菜幾乎都不被接受。

所有「克里雅人」都是親戚

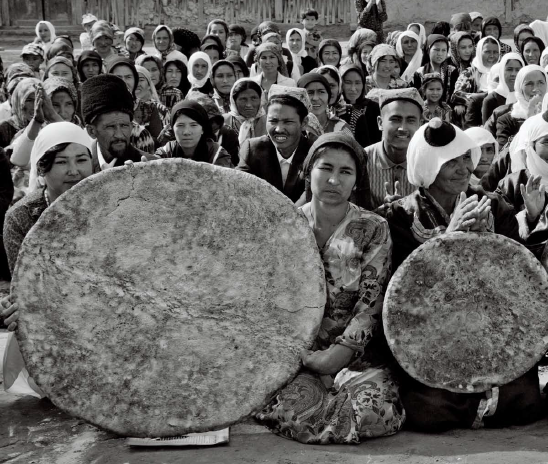

在嚴酷沙漠中生活的「克里雅人」謙恭守禮,重視感情,每有婚喪嫁娶,雖跋涉數百里也必會參加。

艾西汗·白克爾出嫁的時候,她的娘家和夫家要盡邀所有的「克里雅人」,一起慶祝新家庭的成立。以往必須提前20天甚至一個月通知鄉里鄉親,騎着毛驢,一戶傳一戶,將資訊帶至胡楊林裡的所有人家。由於各地遠近不同,前來祝賀的親朋好友也未必通通準時,故婚宴一般都會連續開辦幾天。婚宴很簡單,大約每三位客人享用一盤抓飯和一碗解膩的濃茶。克里雅人不事農耕,大米需要從縣城運來,能吃上抓飯已然是較為奢侈的享受了。

婚禮的高潮無疑是揭開新娘的蓋頭。不過與其他地方不同,新娘的蓋頭不是由新郎,而是由娘家人在娘家的房裡揭開的,而且要連揭三次。因此,娘家的婚慶比夫家更熱鬧。下午即將日落,蒙着蓋頭的新娘終於坐在毯子中間,讓人抓住毯子四角抬出娘家門,然後坐上一輛汽車(過去是毛驢),在娘家的房前屋後轉一圈後,再走進娘家門,由娘家人的代表揭開蓋頭,而丈夫則要老老實實地陪在身邊。之後,新娘才重上汽車,真正駛向自己的新家。

作為一個克里雅女人,一生中有兩次以她為焦點的隆重聚會。除了婚禮,35歲左右的時候,她的丈夫會為她操辦「居宛托伊」。「居宛」意為少婦,「托伊」是指儀式,舉行這種儀式是對女主人能居家生子、獨當一面,並得到丈夫和鄰居認可的一種最高褒獎。

艾西汗·白克爾娘家邀請的客人和夫家接親的人一撥撥地到來,在家門口的胡楊樹下,人們依次握手致意,噓長問短。這時感覺所有的「克里雅人」都是親戚,事實上也是如此。女人們不願離開胡楊樹下的家園外嫁,外面的女人也不願嫁到此處。

即將終結離群索居的時代

買色迪·阿不都拉的房子在鄉政府駐地的隔壁,他的父親曾是達里雅布依鄉的副鄉長,而他本人是鄉廣播站的臨時干部。他家裡有不少駱駝,時常受聘給一些團隊做嚮導,帶他們去大漠中看歷史遺跡,或者往返鄉縣之間做買賣。他在鐵里木有一個經營日用品的商店,還有一家小餐館。

1989年達里雅布依設鄉,設達里雅布依村、獸醫站、醫院、小學和胡楊林管理站。並於2002年安裝了太陽能光伏電板,從此「克里雅人」的夜間不再黑暗;有了電,至少在鄉政府駐地鐵里木,「克里雅人」的生活開始以最快的速度與于田縣城同步。

買買提·尼亞孜在2002年花2,000元買了一輛摩托車。克里雅人之後掀起了買摩托車的熱潮,他們買走了縣城裡幾乎所有即將報廢的摩托車。從此到鐵里木的時間從之前的兩三天縮短到7小時。買色迪·阿不都拉則買了一輛汽車--也是縣城里即將報廢的「草上飛」,他到縣城的時間從之前的半個月縮短到一天。若非油價上漲,達里雅布依的汽車也許會更多。

如今「克里雅人」都把自己的孩子送到鄉政府附近的小學上學。受益於國家政策,所有孩子的吃飯、住宿、課本全部免費。「克里雅人」如今希望把自己的孩子送到于田縣,不希望孩子們像老一輩一樣是個文盲。

買買提·肉孜家還在鐵里木開了一家商店,經營白鐵皮做的桶和鋁、鐵、瓷做的家具,還有鹽、糖以及衣褲等日常用品。克里雅人以前用胡楊木做的勺子、碗、盆、瓢、桶,甚至搗蒜的窩臼,漸漸被丟棄到房子的角落裡。

剛開始的時候,這裡的商店從不出售利潤較高的香煙和酒。因為「克里雅人」有句俗話:「抽煙喝酒的人,不要請進家門。」不過現在他的商店裡已經開始經銷香煙。新疆交通廳正在規劃修建從于田縣城通往達里雅布依的沙石公路,在情願不情願間,「克里雅人」正在徹底終結自己離群索居的時代。

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……