丝绸之路的发展历程

- 来源:读者新周刊

- 关键字:丝绸之路

- 发布时间:2016-09-10 10:58

“丝绸之路”起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代路上商业贸易路线。狭义的丝绸之路一般指陆上丝绸之路。广义上讲又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。

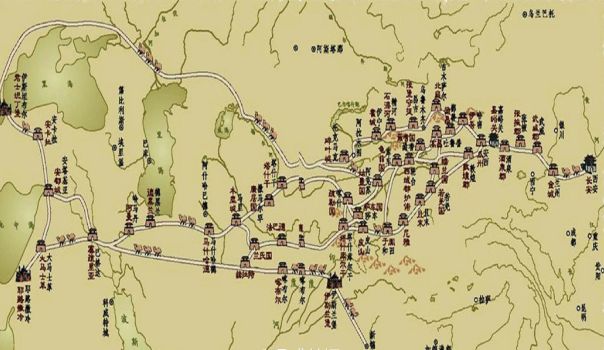

“陆上丝绸之路”是连接中国腹地与欧洲诸地的陆上商业贸易通道,形成于公元前2世纪与公元1世纪间,直至16世纪仍保留使用,是一条东方与西方之间经济、政治、文化进行交流的主要道路。汉武帝派张骞出使西域形成其基本干道,它以西汉时期长安为起点(东汉时为洛阳),经河西走廊到敦煌。从敦煌起分为南北两路:南路从敦煌经楼兰、于阗、莎车,穿越葱岭(今帕米尔)到大月氏、安息,往西到达条支、大秦;北路从敦煌到交河、龟兹、疏勒,穿越葱岭到大宛,往西经安息到达大秦。它的最初作用是运输中国古代出产的丝绸。

【丝绸之路的历程】

汉朝(公元前2世纪形成)

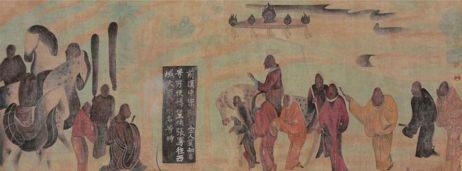

汉武帝建元年(公元前140年),武帝欲联合大月氏共击匈奴,张骞应募任使者,于建元三年出陇西,经匈奴,被俘,后逃脱。西行至大宛,经康居,抵达大月氏,再至大夏,停留了一年多才返回。在归途中,张骞改从南道,依傍南山,企图避免被匈奴发现,但仍为匈奴所得,又被拘留一年多。元朔三年(公元前126年),匈奴内乱,张骞乘机逃回汉朝,向汉武帝详细报告了西域情况,武帝授以太中大夫。因张骞在西域有威信,后来汉所遣使者多称博望侯(张骞别称)以取信于诸国。张骞对开辟从中国通往西域的丝绸之路有卓越贡献,至今举世称道。

隋唐时期(581年—907年)

丝绸之路在唐代基本上还是延续了前代的线路,横跨亚欧大陆。唐朝的丝绸之路有所开拓,将南北朝以来因战乱而中断的部分路段进行了疏通,并开通了天山北路的一段。唐代的丝绸之路从长安(今西安)出发,经甘肃河西走廊(青海,宁夏也有平行线路)至新疆,过天山南北到中亚,一路到中东地区,另一路到欧洲。其中过天山以后还有一条线路到印度。丝路的畅通传播的更是盛唐的文化,国家的强盛才能奠定文化传播的根本。

宋朝(960年—1279年)

宋代北有辽、金,西南有西夏、大理、吐蕃,东有高丽等少数民族分别统治,丝绸等边贸通商,都是在分界处设置“榷场”,进行有控制的物资交换,陆上丝路渐趋衰微,对外贸易以海上丝路为主。我国蚕桑生产技术在10~11世纪时期传入欧洲,先从西班牙开始,到1146年希腊被征服后,蚕业才传入西西里岛及意大利南部,逐步向北部发展,至意大利统一后才推向全境。在12~13世纪时,西班牙、那不勒斯、热那亚和威尼斯等地,蚕业始告盛行。故而在宋代,我国丝绸生产仍保持世界优势地位。

元朝(1271年—1368年)

当成吉思汗及他的子孙们孜孜不倦的开辟着广阔的疆土时,丝绸之路——不仅是这条西北丝绸之路,包括南方丝绸之路、海上丝绸之路——都已经在相当程度上成为蒙古帝国内部的交通路线。虽然蒙古帝国的统治者们并没有建立严格的、十分完善的中央集权体系,各地并没有统一的行政体系。1280年忽必烈在宫殿接见马可·波罗。蒙古帝国也摧毁了以往在丝绸之路上大量关卡和腐朽的统治,令丝绸之路的通行比以往各个朝代都要方便一些。蒙古帝国和它在中国的权利继承者,对这些从西方前来的旅行者抱以非常欢迎的态度。不过沿着丝路前进的人们,大多是以宗教信仰及其他文化交流为使命的人们,而不再是以商人为主导的丝绸之路了。

明清(1369年—1644年)

清初实行闭关政策,厉行海禁,严重阻碍了东南沿海的对外贸易往来。

民国(清朝灭亡—中华人民共和国建立)

纵观千年丝路的畅通,无一不是当时的国家安定无战乱。鉴于国内外的形势,动荡不安,当时国民政府也无暇顾及对外文化经济,一定程度上阻碍了丝路的发展,切断了丝路文化的传播。但是我们作为反法西斯的主战场,通过艰苦卓绝的抗战传播了我们的民族魂。

丝绸之路的开辟是人类文明史上的一个伟大创举,也是古代东西方最长的国际交通路线,它是丝路沿线多民族的共同创造,所以又称之为友谊之路。在丝路上起居间和转运作用的大宛人、康居人、印度人、安息人、阿拉伯人、西突厥人等对中国丝绸的西运作出了重大贡献,但也为争夺丝路贸易权发生多次争斗,尤以波斯与东罗马之间的斗争最激烈。

丝路的开辟大大促进了东西方经济、文化、宗教、语言的交流和融汇,对推动科学技术进步、文化传播、物种引进,各民族的思想、感情和政治交流以及创造人类新文明,均作出了重大贡献。(本文来源:鼎盛丝绸博客,有删改)

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……