文化甘肃的历史机遇

- 来源:读者新周刊

- 关键字:文化,甘肃

- 发布时间:2016-09-10 11:00

不谋全局者不足谋一域,不谋万世者不足谋一时。欲察甘肃文化的内涵与精神,必看大西部;欲察西部文化的根脉和底蕴,必看大中华;欲察大中华文化的魂魄和精华,必看全天下。

【文化通道与开放品格】

狭长的甘肃,一头连接着中原,一头连接着边疆;一边是草原民族,一边是高原民族。由军事而经济,由经济而文化,甘肃曾在军事战场、贸易走廊和文化通道3个角色之间左右逢源、游刃有余。这是甘肃的光荣之基,这是甘肃的灵魂之本。光荣源自历史,灵魂在于开放。

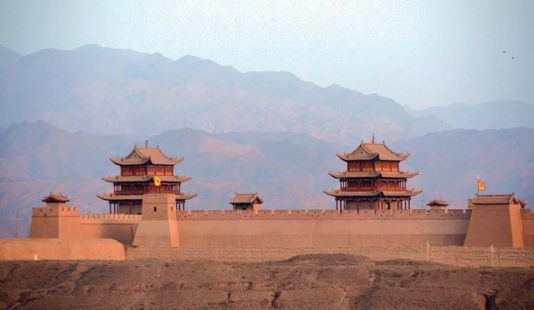

历史上,甘肃长期是各民族历史命运融合交错的战场。纵贯千里的甘肃走廊,就像一个大扁担,一边挑着新疆,一边挑着内地。得甘肃走廊,则西部边疆不失;甘肃安,则新疆安、西北安,这是历史的经验和教训。

甘肃,曾是古代各民族文化交流的通道。西域的良种马和苜蓿通过这里传入中原,中原的先进农耕技术在这里扎根发芽后传入西域。民族间的交流和融合,曾造就过“马踏飞燕”的艺术瑰宝,曾造就过“天下称富庶者无如陇右”的经济辉煌,曾造就过“葡萄美酒夜光杯”的文化传奇。战场上的冲突阻挡不住民族融合的大势,政治上的较量无意间打开了文化通道的辉煌。

历史上,甘肃长期是中华文明联系欧亚文明的文化通道。延续2000多年的丝绸之路上,络绎不绝的是来往贸易的商队,始终如一的是隐藏于商业贸易之中的文明交融。绵延数千里的甘肃走廊,东连深沉厚重的中原文明,西接背靠欧亚腹地的西域边地,一波又一波文明交融的浪潮在这里涌动。甘肃,是欧亚文明进入中原、影响中华文明的第一站。甘肃,也是中华文明走出中原,影响西方世界的第一站。

但近代随着人类社会进入工业文明,传统的陆路交通运输为支持的丝绸之路逐渐失去活力,特别是随着中华文明在世界文明中枢中的地位跌落,甘肃文化走廊的重要性随之衰落。

【双向多面大开放的文化格局】

纵观甘肃文化历史,成于开放,衰自保守。现如今,必须借鉴历史,汲取教训,摒弃保守,再图开放。新时期,我们应以双向多面大开放为先导的文化发展战略和格局,这将成为甘肃文化复兴的关键。

“双向”的意义中,向东开放,指的是要向中国的东部沿海发达地区开放,要向环太平洋的发达地区开放。向西开放,指的是要向中国的西北地区开放,要向欧亚大陆腹地开放。对于甘肃的开放而言,学习和融合要互相促进,借鉴和输出要互相促进,向东开放和向西开放也要互相促进。只有这样,甘肃的开放品格才能激活,甘肃的文化发展才会有广阔空间。

“多面”指的是经济文化以及各个地区的开放同时进行,互为依托。经济开放,关键在于吸引投资,增加贸易。文化开放,关键在于学习先进,融合互通。地区开放,关键在于发挥特色,区域平衡。经济开放和文化开放互为促进,经济文化开放融于地区开放之中,地区开放应在向东向西开放中各有侧重。以双向多面大开放为先导的文化发展战略,必须有坚实的工作基础做保证。

促进解放思想、树立发展自信心,是为“甘陇之魂”。解放思想,要在全社会对甘肃文化通道的光辉历史进行宣传和教育,激发全省各族人民、社会各阶层的历史自信心、文化自信心和发展自信心。要将甘肃文化面向古今中西寻找结合点,面向大众化建立生长点,从单向度的自省转向全方位的自觉,确立甘肃文化在西部、中华乃至世界的文化历史意义。

推动上下合作,创造发展新模式,是为“甘陇之气”。首先,文化发展需要各级政府敢于自我革新,实现由单纯管理向服务与管理并重的转变。其次,文化发展要走好群众路线,通过发挥群众力量,把甘肃丰富多样的民间文化资源挖掘出来,让群众真正成为文化发展的直接推动者和最终受益人。最后,文化发展还要积极支持文化企业,激发市场创造力。要把民间资本激发出来,把外部资本引入进来,利用资本和市场积极壮大文化产业。

建设文化新区,激活发展内动力,是为“甘陇之基”。文化新区,就是“华夏文明传承创新区”。要充分利用这个难得的历史机遇,激活发展的强大动力。目前甘肃已确定华夏文明传承创新区的整体布局,正在积极实施“1313”工程,这对甘肃的文化发展而言至关重要。

甘陇有魂、有气、有基,则可重启地理、历史、文化的新棋局。甘肃文化复兴的希望和机遇,蕴藏于世界大势和文明格局的大转型,蕴藏于文化激荡与文明融合的中国梦。(本文转自中国文化报,作者:王利、王向东,有删改)

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……