早年钓川东

- 来源:垂钓

- 关键字:乌木水库,摸鱼,白鲹儿

- 发布时间:2015-03-11 09:47

成都附近的龙泉湖和三岔湖的规模都不在乌木水库之下,有时鱼获颇丰,但我还是喜欢到乌木水库钓鱼,在那里,我能找到当年钓鱼摸虾时的那份惬意,我把很多与钓鱼有关的故事和记忆存在了那里。

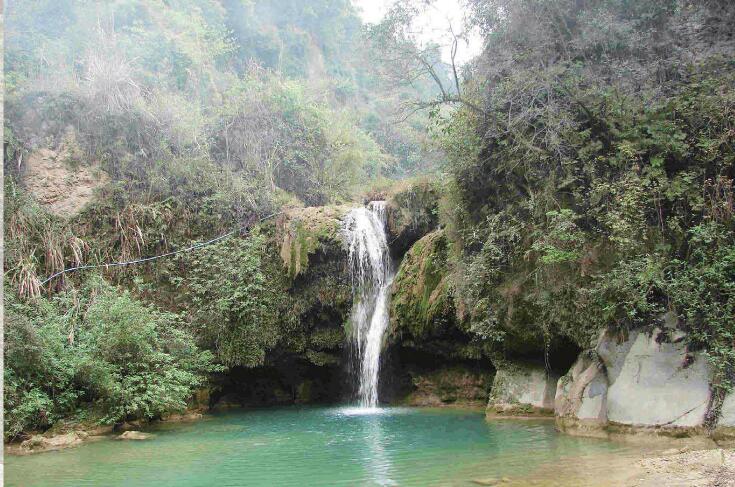

上世纪70年代初,刚到306研究所的职工都很喜欢大巴山南麓那终年苍翠的群山,更喜欢峰峦之间那碧绿的乌木水库。

乌木水库南北长约10公里,是川东小城大竹县的唯一饮用水源,水质清澈,鱼类繁多,306研究所的宿舍区就建在水库最南端的泉家坝湖畔。

1971年春,那还是搞基础建设的年代,当时工人们的工作强度是现在的人难以想象的,我们常常忙到不分白天黑夜。当时的生活物资极度匮乏,就连猪肉也是定量供应的,每人每月只有1斤。北京来的援建职工杜尚武对此毫不在意,拍拍自己的将军肚说:“我在北京最不爱吃肉,9毛多钱一斤的猪肉,我们家一次只买两毛钱的。我这肚子里油水多的是,半年不吃肉都没问题。”

可惜,厂区的饮用水来自深山的泉水,富含矿物质,特别助消化。不到两个月,老杜的油水就不够了,明明中午吃得饱饱的,可还不到下班时间就饿得肚子咕咕叫,几乎每顿都馋肉,可一个月的肉票发下来,一周就吃光了,肚皮明显小了一圈。听说同事陈自彬会钓鱼,他就像找到救星一样:“彬子,明儿休息,钓几条鱼解解馋呗!”

老陈负责草拟104号车间的工艺扩初设计方案,前后几稿都觉得不满意,忙得焦头烂额,回到宿舍还有些愣神。听老杜说要吃鱼,他一下子来了精神,心想忙得差不多一个月没摸鱼竿了,正好出去钓鱼,于是跟老杜说:“你先生火,我马上去弄鱼!”老杜有些迷糊,用京腔拉着长音学着老陈的四川话说:“天都快黑了,上哪儿去弄鱼喃?您还没出门,现在生火做啥子嘛?”同室的老凌笑着往泉家坝的湖面一指:“鱼在泉家坝等着老陈呢!我去帮老陈剖鱼,你先生火吧!”老陈一手抓把米,一手拿着自制的斑竹鱼竿就出去了。

10号楼楼下二三十米外就是泉家坝湖面。老陈过去把米撒到一片金鱼草旁边,又在路边的菜地里随手挖几条蚯蚓,挂钩抛下钓组。鱼儿特别贪吃,一把米下去立刻引来一大群鱼争食,其中以鲫鱼居多。很快,浮标动了,老陈手一扬,一条肥墩墩的鲫鱼飞上岸来。鲫鱼吃食毫不犹豫,抢到嘴里的美味是决不肯轻易松口的,所以当地人称鲫鱼为“莽鲫壳儿”(在四川方言里,“莽”读一声,语音拉长,是傻瓜、笨蛋的意思)。

老陈在这边钓鱼,老凌去那边收拾鱼,估计够吃了,就跑去问老杜:“水烧好了吗?”山沟里做饭不如今天的天然气方便,得先拾刨花,生火,再加入劈柴,火烧旺后再加煤块。老杜不会用烟煤做饭,搞得手忙脚乱,等老陈两人拿着剖好的鱼回来时,他刚把水烧开,生姜、葱花、泡辣椒等调料还没收拾好。

老凌问老杜:“你这烧水的速度也忒慢了,还不如钓鱼快?”

老杜有点不信:“你们这鱼当真是钓的?”

老陈说:“不信?要不要我带你钓钓?”

老杜感到不可思议,直到他亲眼目睹单位的一个小姑娘徒手摸鱼。

姑娘摸鱼

大巴山南麓的明罗山脉层峦叠嶂,树木葱茏,山泉流水不断,无数条潺潺小溪汇集成一条小河,静静地穿过306研究所的厂区,在泉家坝汇入乌木水库。流经厂区的那段小河被工人们用铁栅栏与外界隔离,成了职工独享的小河。

小河水量不大,浅滩水深不过二三十厘米,深处也只有1米左右。河水清澈凉爽,白鲹儿、泥鳅、鲇鱼、鲫鱼、螃蟹和小虾数不胜数,再酷热的季节,只要一下到河滩,暑气立刻全消,这条小河也就成了当地人夏日嬉水的好地方。

自小会摸鱼的铣工李正春喜欢在小河里摸鱼,只需一两个小时,就能徒手抓上小半桶。办公室的打字员田云桂是个不到20岁的小姑娘,看人家天天水煮油炸地吃鱼,也眼馋了,于是跑去请教李正春。大李很爽快:“想吃鱼跟我到河边拿就是!”

清澈的河水哗啦啦地流淌,卵石布满河滩,由于刚下过雨,河水的流速变得比平时快,小漩涡一个连着一个,看不出鱼躲在什么地方。大李刚下水就变戏法似的从脚下抓出一条白鲹儿,看得小田目瞪口呆。

鱼类有逆流而上的天性,喜欢搏击激流,水流愈是湍急,它们愈是奋勇争先,累了便找石缝、石洞或大石后面的回水处隐蔽起来,在这些地方摸鱼,十拿九稳。大李找准这样的位置,两手在乱石间一摸一按,便接二连三地往岸上扔鱼,那速度就像是从小河里往外捡鱼,小田忙不迭地只顾往筐里装鱼。

大李逐渐摸到了河中间,小田也跟着下河装鱼,刚下河滩,她就尖叫了一声,是河滩上的尖石硌疼了脚,紧接着又是一声尖叫,这次,她觉着脚底下有东西在动,吓得连忙跑上岸,手里盛鱼的桶都扔了。大李笑着告诉她:“你踩着鱼了。脚踩快点儿,踩住别放,用手拿上来就行了。”小田将信将疑,挽挽袖子、卷卷裤腿再次下河,手抓脚踩居然也抓了不少鱼。小田就此学会了“摸鱼”,不但自己有鱼吃,还常有鱼送给朋友。

虽说鱼多,但这条小河并不长,从源头到水库不过三四公里。旱季时,河滩上的水仅及脚踝,它们连着深潭,一共七个,因此得名“七子滩”。当时,相恋的人总是在傍晚时分相约河畔,沐浴山谷的清风,捕捉身边飞舞着的流萤,坐在芦荻和山茱萸丛中低声呢喃,那是当时最浪漫的事。

“鱼妖”作怪?

一到雨季,川东山区一连下一二十天暴雨是常事,这时河水会变得浑浊而湍急,哗啦啦的流水声变成了深沉的呼啸,隐隐带着风雷之声。此时正是白鲦的繁殖季节,鱼群成群结队地从乌木水库溯河而进,遇到小瀑布一冲而上。遇到湍急的大瀑布冲不上去时,就在河滩或深潭驻留。到了午夜,一种叫“细甲鱼”的小鱼大量涌入小河中。细甲鱼红尾红鳍,银白的鳞片既细且密,外形与白鲦相似,也是体形细长,只是比白鲦大,半斤的很常见,即便普通大小的也有白鲦一倍大。红甲鱼平时比较少见,只有繁殖季节才大量涌入小河中,所以当地人又叫它“繁殖鱼”。由于细甲鱼的加入,小河里的鱼比白天又多了一倍,多得难以形容。

工友赖国俊钓鱼、摸鱼的技术和他精湛的锻工技术一样,让工友们钦佩不已。初夏的一天傍晚,赖师傅吃过晚饭,约了几个工友去抓鱼,小河的发源地是山泉,即使在盛夏也是凉气袭人,初夏时简直可以用冰凉刺骨来形容。赖师傅他们忍不住凉,摸了不到半小时就上岸了。看四五个人只有半背篓鱼,他极不甘心,于是去工地拖来一个筛沙用的铁筛子,七手八脚安在小河中段的一个小瀑布下的乱石上。还真灵!不到五分钟,筛子上的鱼就躺了一片,大多是细甲鱼,噼里啪拉地乱蹦,几个人手忙脚乱地往背篓里装鱼,很快就装不下了。赖师傅让一个工友先背鱼回去,再多拿两个大背篓来。

午夜过后,小河分外静谧,拿来的两个背篓不到半个小时也装满了,筛子里的鱼却始终保持着厚厚的一层。后来鱼越来越多,筛子已经装不下了,纷纷蹦出来。看到如此多的鱼来不及捡拾,又一一蹦回水里,大家不知所措。

赖师傅念叨:“怎么这么多鱼?”河面上一阵阵凉风吹来,星光黯淡,唯有鱼白如银,成片成堆。鱼在筛子上的蹦跳声密如炒豆,把流水声都盖了过去。赖师傅头皮一麻,心里突然恐惧起来,大喊一声:“快走,快走!太吓人了!”说完话拔腿就往岸上跑。人吓人,吓死人,大家一轰而散,落荒而逃,胆小的连摔了两三个跟斗,浑身是水,背篓里的鱼倒了一半也顾不得拾。

第二天上班,赖师傅讲起夜间的经历还心有余悸:“太吓人了!不知道哪儿来那么多鱼!那么黑的晚上,太诡异了!”

鱼多得让人害怕!此事一直传为笑谈。

“扳罾”

川东一带有一种特殊的渔具——用细线编织成两三米见方的网子,再把两根细竹竿绑成十字架的形状,然后把网片绷在竹竿上,这就叫“罾网”。把罾网拴在支架上放进水里,不放任何鱼饵,等鱼误打误撞游过罾网上方时,用手拉起罾网得鱼,这叫“扳罾”。

这大概是世界上最不靠谱的捕鱼办法了,试问你怎么知道鱼儿什么时候路过网的上方?你怎样判断什么时候应该拉起网来?可能鱼儿路过的时候你还在傻傻地等待,等你判定网里有鱼了,鱼却已经从容地游走了。就算真的有鱼在网里,在你使劲往上拉的时候,网的四周和上方毫无遮拦,再笨的鱼都能敏捷地逃出去,哪能捕到鱼?可见,落网的鱼儿不是运气差到极致,就是傻到了家。

“扳罾”靠的是撞大运,不过在鱼特别多的时候,它却是最省事奏效的方法。

每年雨季一到,罾网就成了捕鱼利器。小河里鱼多,用手把网撒下去,一次就能打上小半背篓白鲦和细甲鱼,即使罾网放下去后片刻就拉起来,来不及逃走的鱼儿也已经白花花一片,一栋宿舍楼里只要有一两个人在小河里“扳罾”,整个楼的职工就都有鱼吃,吃不完的鱼直接晒成干,整个宿舍区都弥漫着一股浓烈的鱼腥味,仿佛进入了渔村。

特别的鱼护

那年三月,出差快一个月的李德回来了,刚到家就把渔具摆满屋子,装了好几副新钓组,还准备了好几种口味的窝料和饵料,只等次日大钓一场。第二天,原定4点半响的闹钟竟然没响,醒来时已经天光大亮。他急三火四地抓起渔具赶到小码头,专门接送钓友的渡船已经不见了踪影。他又赶到黄家垹,搭乘渡船一路往北,发现沿途的湖湾都被人占了,只好在钢管湾口下船碰碰运气。钢管湾的真实名字不得而知,只因为湾口有一根废弃的钢管而得名。

他拎着钓具在钢管湾转了一圈,发现大大小小十来个湖湾竟然个个都有人。无奈之下,他只好返回湾口,准备乘船继续向北。眼看10点过了,船还没来,他索性就近撒点儿窝子,拿出鱼竿混混时间,等船来了就走。钢管湾口的山丘向湖心突出,正当风口,绝对不是三月垂钓之地,加上这里是水上交通要道,船来船往对钓鱼影响较大。

抛下钓组试试,水有些深,坡度也不小,位置实在太糟。他欠起身子四下看看,宽阔的湖面波涌浪起,隐约可见对面的大岛上有人正往上飞鱼,银白色的鳞甲在阳光下闪闪发光,看得李德心动。“这么早的季节,大岛上居然出鱼了,渡船早点儿来吧,我也去大岛试试……”李德心里念叨着,低头看看浮标,不知道被风吹哪去了,四下看看,怎么也找不着,一提鱼竿,竟传来一阵沉沉的颤动,居然有鱼!出水的是一条三四两重的黄甲鲫鱼。

李德安放好鱼篓,把鱼放进去,又重新抛下钓组,不想浮标刚刚到位就轻轻一点,随即徐徐上浮,又来了!刺鱼时感觉鱼不小,拽着鱼线在水下兜了两个圈子才出水,和刚才那条差不多大。

钓友们进进出出钢管湾已经好几年了,大家都喜欢里面的湖湾,一致认为湾口一无是处,李德在这儿钓鱼也仅仅为了等船打发时间。之前盼着渡船来,这回渡船真来了,李德却不想挪窝了,他已经连续钓上来10多条鲫鱼了。

中午时分,鱼儿逐渐稀少,能装8斤的鱼篓已经满满当当,不过鱼还在陆续出水,这可怎么办呢?一条条大鲫鱼那么诱人,实在舍不得放弃,他后悔没带个背篓小桶什么的。上世纪六七十年代,乌木的鱼篓都是就地取材,用竹片儿编织的。鱼篓都不大,盛放五六斤的居多,大的也不过八九斤。那时还没有冰箱,钓太多鱼也没地方放,所以钓得够吃了就收竿,反正鱼养在水库里和养在自家的水缸里差别也不大,什么时候想吃鱼了,背个鱼篓到湖边钓便是了,所以谁也没想过要编个大鱼篓,更没想过去刷新大鱼纪录。

思来想去,他灵机一动,脱下秋裤,权当鱼护。他把裤腿打上节,把鱼篓里的鱼全倒进去,竟然没装满半条裤腿。李德对自己的发明感到很得意——这条秋裤又肥又大,装三五十斤都没问题,更妙的是,它既结实又透气,还不怕螃蟹夹。唯一不足的是,他的腿有点儿发凉,好在太阳比较大,应该不至于感冒。

李德已然被水下密集的鱼群迷住了,一步都不想挪。直到渡船来接的时候,李德的秋裤已经提不动了,满满的都是鲫鱼,足有30来斤。陆续上船的二十来个钓友都是一个单位的工友,看到李德的鱼获时全都傻眼了:“我的天!这么多,全船第一啊!”李德的钓瘾过足了,却受了春寒,当天晚上就发烧了,一病就是一星期。

午休钓鲤

1974年夏天正是306研究所基建最紧张的时候,苏一方是汽车队的骨干,天天起早贪黑地开着“解放”大卡车运送基建物资,一连三个月没休一天。7月8日那天上午,他驾车翻越豹子垭口的一段陡坡时,突然听到发动机有异响,中午返回停车场后,他把情况跟队长说了,队长立即安排对车辆进行保养。

平常,苏一方出车都是在路边小店随便吃点东西充饥,他已经好长时间没在家吃过午饭了。那天中午,老婆吴继碧特意给他弄了两个好菜,让他喝一杯。苏一方回到家,趴在11号楼的栏杆上,看着微风吹皱了泉家坝宽阔的湖面,一半闪闪发光,另一半碧绿如玉,越看越入神。

虽说宿舍楼距离湖边不过50米,可苏一方却有三个多月没摸鱼竿了。他越看心里越痒,于是进屋翻找鱼饵,可是一样都没有,只好抓两把大米揣进衣兜里。老婆提醒他说:“你问问隔壁的刘大顺,他昨天还钓鱼来着!”苏一方连声答应:“有有有!找着了!”他找到一团钓鲤鱼用的苞谷粑,金黄的色泽十分诱人,可是用鼻子一闻,未免有些失望,苞谷粑已经馊了,好在酸味还不太大,凑合用吧。苏一方胡乱地把碗底的饭吃光,拎着竿子就往泉家坝的面房赶。

面房前面有棵老榆树,晴天时能在岸边洒下好大一片绿荫,苏一方常在那儿游泳、钓鱼。来到岸边,他撒下一把大米,又掰一点馊苞谷粑扔进窝子里。这苞谷粑是刘大顺自制的,适合钓鲤鱼,曾屡建奇功,不知道馊了还管不管用。

此时的大刘在床上翻来覆去睡不着,太热了,索性午觉不睡了,拿了根鱼竿也来钓鱼,还顺手挖了几条蚯蚓过来。看见苏一方站在面房前的榆树下,他调侃说:“你个臭篓子,要么往左走三四十米钓荷塘,要么往右走五六十米钓水牛泡澡的‘牛屁股’,这俩地方都是钓鲤鱼的好地方。这面房前面空荡荡的,钓什么鱼!”苏一方开车是把好手,钓鱼却粗枝大叶,所以被大刘称为“臭篓子”。

苏一方说:“流经厂区的小河主河道就在这儿,水凉着呢,反正是玩儿,钓不着鱼可以游泳。”大刘一边向“牛屁股”方向走,一边叹气:“真是个臭篓子,大中午的晒太阳玩儿。”

到了“牛屁股”,大刘打下窝料久等无果,一回头却看见苏一方竿弯如弓,居然上鱼了!看样子鱼还不小,他便赶过来帮忙,弄起来一条3斤多重的红尾巴鲤鱼。大刘啧啧连声:“瞎猫碰上个死耗子,运气还真不错。用蚯蚓钓的吗?”得知苏一方用的是他的苞谷粑,他十分疑惑:“鲤鱼喜欢酸的苞谷粑?我也试试!”

苏一方把鱼送回家,连跑带颠地赶回来,大刘已经挪到了左边的荷塘。

正午的太阳火辣辣,晒得草帽发烫,顺着小河吹过来的山风却分外凉爽。右侧“咚”的一声,大刘转头一看,是翠鸟捕鱼,它正叨着一条小鱼飞到一丛芦荻上,得意地左盼右顾。再一转眼,苏一方的鱼竿又成了一张弯弓。这条更大,足有5斤多。

真是奇怪,“牛屁股”和荷塘的位置都比面房好,却一点儿动静都没有,反倒是苏一方连上两条大鲤鱼。

等苏一方把第二条鲤鱼送回家再返回时,大刘已经站在了榆树下。两人并排抛下钓组,浮标相距不过三四十厘米。大刘感觉奇怪,就问苏一方:“这儿的水怎么比下游那儿还深半米呢?”苏一方经常游泳,对水下地形十分熟悉:“这儿是小河的主河道,水比其他地方都深,而且凉爽得多。”

大刘恍然大悟——流经厂区的小河带来了深山的山泉,不仅凉爽,还富含氧气,这或许就是酷暑天鲤鱼喜欢在这一带活动的原因。正议论着,苏一方的七星标悄无声息地一粒粒滑向水下,一挥竿,鱼线“呜呜”直响!大刘急忙撤竿,让出位置。

苏一方的三节插接竹竿已经十分老旧,只几个回合便支持不住,从第二节插头处裂开,发出几声令人心碎的“咔咔”声。好在大刘手快,一把抓住上半截鱼竿,两人齐心协力把大鲤鱼弄上岸。这条更大,有七八斤重!

不到一个小时的工夫,苏一方连钓三条鲤鱼,一条比一条大,笑得嘴都合不上了:“你钓吧,我没鱼竿了,回家了!”

苏一方走后,大刘在这个谁也瞧不上眼的地方钓了两条鲤鱼。

乘船出钓

每逢周末,三千多职工家属除了进城采购生活用品,无非就是爬山拾蘑菇、采竹笋,采摘三月泡、糖梨、猕猴桃等野果,再就是到乌木划船、游泳、钓鱼。钓鱼是最受欢迎的项目,无论老人还是孩子,绝大多数人都钓过鱼。一般来说,在宿舍区附近钓鱼都是老人和孩子,年轻力壮的都愿意去远一些的地方。

在乌木水库钓鱼是需要乘船的。艄翁一般在早上四五点钟在水边敲船为号,钓友闻得“嘭嘭”的敲船声便出来登船。此时天还没亮,艄翁手摇动木桨的声音极易催人入眠,没有睡意的钓友或斜靠在船梆上闲聊,或凝望着渐渐淡去的星斗。不久,太阳会在晨曦中冉冉升起,映红整片天。

抵达预定地点后,钓友们便挑选着各自喜欢的湖湾陆续下船,一船二十多人分布在方圆七八里的范围内。这个时候艄翁不收钱,等到晚霞初上西空,艄翁摇船从最远的地方开始将钓友挨个接回时才收钱,每人五毛钱。

归途中,船上就热闹多了,钓友们围在一起比谁钓得多,比谁钓得大,讲述遇到的趣事,也有兴之所至者对着落日余晖下的水面引吭高歌,钓到大鱼的钓友自是喜形于色,鱼篓半空的钓友也因这湖光山色而觉得不虚此行。

那些年,我钓鱼纯粹是为了玩乐,因此常常携妻带女同行。我在一边钓鱼,她们便四处采野花、拔野葱、挖鱼腥草、采清明菜,捡拾地木耳,兴高采烈地来一次野游。赶上夏秋之际,我免不了还要下水游泳,鱼获自然不能和那些专心钓鱼的钓友相比。那时乌木的鱼多,即使边钓边玩,也有机会名列全船第一。那些专心钓鱼的就更不用说了,常常有人钓到鱼篓盈溢,不得不脱下背心裤子当鱼护用。10多斤重的鲤鱼、20多斤重的鲢鱼、30斤左右的草鱼、四五十斤重的螺蛳青,每年都有不少被同事钓上来。钓到大鱼的人不会将鱼出售,而是呼朋唤友,邀请近邻来个“全鱼宴”,主人不仅要贴上几斤老白干,还得用光全家半个月的配额菜油,但却能满面红光地高兴好几天。

如今,我从川东山区搬迁到成都市已经多年了,生活上发生了很大改变,我在享受着大都市的种种便利的同时,也远离了大巴山南麓那层层叠叠的群山,远离了清新的乡野环境。我时常忆起在深山幽谷徜徉、拾蘑菇采竹笋的那些时光,更怀念在乌木湖畔挥竿击水,与大鱼搏斗的快乐日子,好在我并未远离这座水库。

文/图 四川·李照城

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……