制造强国:拿什么来托起?

- 来源:广东经济

- 关键字:制造业,纺织品,服务业

- 发布时间:2015-09-18 09:06

鉴往知来,中国制造业再也不能仅仅在中低端领域摸爬滚打,更不能倚靠廉价资源优势勉强求存,而必须通过创新驱动,利用全要素尤其是技术要素实现有效的转型与升级。只有转型与升级,才能成功规避资源约束瓶颈;只有转型升级,才能培植新的竞争优势;也只有转型升级,才能培育和造就一大批能够主导国际产业分工的高端制造业企业,从而抢占全球制造业的战略制高点。

在庞大的中国经济版图中,“中国制造”担纲着兴国富民与固本强基的不朽使命;在无垠的世界经济舞台上,“中国制造”扮演着丰衣足食与拾遗补缺的精彩角色。然而,携带着厚重身躯的“中国制造”仍需在品质上进一步的粹火与提炼,唯此,才能丰富和充实自己纵横捭阖国内外市场的势能与当量,进而带动中国由制造大国到制造强国的华丽转身。

大而不强

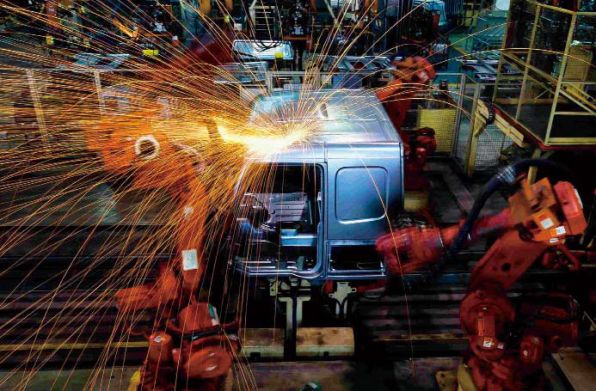

中国制造业的最新成绩单可以时刻刺激着人们的神经进入兴奋状态。按照国际标准工业分类,在22个大类中,中国有7个大类名列第一,钢铁、水泥、汽车等220多种工业品产量居世界第一位;论产值,去年中国制造业增加值2.08万亿美元,囊括了全球制造业1/5的比例;论出口,中国已经连续5年成为全球第一大出口国,相应地,中国也在全球第一大制造业大国的位置呆了5年而无人能越。然而,中国制造业却是一个始终令人愉悦但又倍感沉重、充满期待但又装满焦虑的话题。

做成一个终端价格为10美元的芭比娃娃,中国企业只能拿到1美元;上万件衬衫才能换一架波音飞机……,诸如此类的商业信息尽管让我们的耳朵生茧,但的确照进了中国制造业在国际分工体系中处于中低端的真实图景:中国扮演原材料采购与加工、零部件制造的角色,跨国公司控制原材料和零部件的供应以及产成品的销售和技术研发。最终,利润几乎全部流进跨国公司的腰包,中国企业得到了只是相当于零头的人工费用。更加重要的是,由于采取贴牌(OEM)方式,标着“Made in China”的产品进入国际市场都是以跨国公司的产品品名销售,因此,尽管我国具有34.3万家的规模以上工业企业,而且雄踞全球第一,但在“世界品牌500强”的榜单中,属于中国的品牌只有29个,入选“全球最具价值品牌百强榜”的中国本土品牌也仅有可怜的12个。

技术的羸弱是中国制造业的最大心结。资料显示,目前我国95%的高档数控系统、80%的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口。与此同时,尽管2014年我国GDP高达10万亿美元,但来自有竞争力的高科技行业的产值不到1/6,而且其中绝大部分又是由在中国投资的外资企业所创造。统计数据显示,中国制造业的劳动生产率仅为美国和日本的4%、德国的5.5%。到目前为止还没有出现可与GE、西门子、丰田等世界顶级企业抗衡的中国企业。即便是已经入选世界500强的少数中国制造企业,主要是从规模上达到了世界级企业的标准,若是以技术、管理、盈利水平等综合指标来衡量,中国企业与跨国公司则存在不小的差距。

的确,无论是出口总额还是贸易总额,中国都顶着全球第一的光环,但对于一个自我技术与自主品牌缺失的新兴经济体而言,如此光环所彰显出的战略价值能有多大?拿美中贸易结构来说,表面看来,中国是最大受益方,实际是不折不扣的打工者。中国对美纺织品出口企业的平均利润率只有2%-3%,即便是大宗机电产品出口也主要以加工贸易为主,而且多为美国在华企业所生产。明眼人都知道,苹果、波音和通用电气等跨国公司才是最大获利者。因此,所谓中美关系的贸易失衡尽管可以简单地从数字上分析,但更应站在价值获益的角度来解剖。基于后者的分析,中国对美出口品由于主要集中在低附加值产品领域,企业普遍缺乏核心技术和核心产品,严重依赖国外的技术创新,因而盈利水平受到严重的抑制与挤压;与此相反,在华美国跨国公司通过产品链条内的垂直分工,在中国投资生产低附加值零件和整机装配,同时进口凝聚技术精华的高附加值部件,并拿走了大部分利润。所以,表面上看,中国对美出口每年都在增长,但实际分工地位却不升反降。

外围的倒逼

倚靠本土廉价的劳动力、土地等资源禀赋优势,中国制造业得以充分承接始自上个世纪80年初全球产业转移的红利,进而铸就了中国制造业大国的生猛形象。然而,国际经验表明,任何一国的要素资源不可能总是处于无限供给状态,资源的稀缺性所引起的价格上升最终可能成为制造业发展的重大瓶颈与约束。伦敦朗伯德街研究公司的一项研究显示,目前中国单位劳动力成本已较金融危机前增加约半;无独有偶,波士顿咨询集团发表的研究报告作出测算,中国的单位劳动力成本占美国单位劳动力成本的比重已由2000年的3%上升到今年的17%,这一不断增长过程意味着中国相对于美国的低成本劳动力优势将逐渐丧失,即从5年前的55%骤减至目前的39%。

承受比较成本优势弱化压力的同时,中国制造业将面临着来自发达国家“再工业化”的严峻挑战。金融危机之后,不仅美国提出了“回归制造业”的战略,欧盟也将工业占GDP的比重由15.6%提升至2020年的20%,同时日本也出台了重振制造业的强力政策,并不断通过巨量频繁的外汇市场干预,以对本国制造业出口形成强力呵护与支撑。按照波士顿咨询公司的分析报告,虽然美欧制造业复兴并不能动摇中国全球制造业大国的地位,但发达国家庞大的国内市场、资本密集工业的普及程度和巨大的人才储备会确保其成为世界制造业中的一股上升势力;这种全球制造业的重新洗牌目前处于非常初级的阶段,但随后将变得越来越显著。而从短期来看,已经出现通用电气、卡特彼勒、惠而浦等知名企业将生产业务由中国转回美国的事实。另据波士顿咨询公司的研究报告称,在年收入超过10亿美元的美国公司中,有三分之一计划或考虑将制造业务迁回美国。

印度、越南、印尼等发展中国家以更低的劳动力成本承接劳动密集型产业的转移进而抢占制造业的中低端的脚步同样令我们不可小觑。根据波士顿咨询公司的报告,中国的劳动力成本已经高于亚洲其它七个国家,其中越南的生产成本比中国低15%至30%,印度尼西亚比中国低40%,而劳动力成本最低的孟加拉国仅是中国的1/5。受此影响,不少外资企业已经降低了在华投资比重,甚至开始将部分产能转移到东南亚国家。如果这种趋势持续下去,中国原有的本土配套企业专用性投资可能会遭受沉没性损失。

特别需要注意的是,在国际产业分工中遭受着愈来愈沉重挤压的同时,中国制造业遭遇到的贸易摩擦压力也空前增加。资料显示,仅今年上半年,在外围经济体对中国发起的贸易救济调查案件创下历史记录高点的同时,发展中国家特别是新兴经济体对华贸易摩擦案件数也急剧上升。如果再加上在高端领域可能遭遇到的阻击,未来中国制造业的国际化之路将显得异常艰辛。据中国企业联合会发布的数据显示,中国企业的国际化经营目前依旧处于初级阶段,其中一百家跨国公司去年的平均跨国指数仅为12.93%,不仅远远低于同期世界一百大跨国公司26.25%的平均水平,而且也低于发展中国家一百大跨国公司38.95%的水平。

踩大转型与升级的“油门”

鉴往知来,中国制造业再也不能仅仅在中低端领域摸爬滚打,更不能倚靠廉价资源优势勉强求存,而必须通过创新驱动,利用全要素尤其是技术要素实现有效的转型与升级。只有转型与升级,才能成功规避资源约束瓶颈;只有转型升级,才能培植新的竞争优势;也只有转型升级,才能培育和造就一大批能够主导国际产业分工的高端制造业企业,从而抢占全球制造业的战略制高点。

按照《中国制造2025》的战略规划,通过信息化与工业化、信息技术与制造技术的融合是驱动制造业转型与升级并锻造高端装备制造业的关键突破口,其中智能制造——制造业数字化网络化智能化是战略制高点和主攻方向。为此,在制造业领域,需要广泛推行数字化制造,并以重点企业为主体开展智能制造应用示范;同时高度重视发展数控系统、传感器、测量仪表等关键部件和高档数控机床、工业机器人、3D制造装备等关键装备;突破一批“数控一代”机械产品和智能制造装备;推进数字化车间、数字化工厂、数字化企业的试点和应用。另外,要在制造企业广泛推广应用先进设计技术,开发设计工具软件,构建设计资源共享平台。以此驱动“中国制造”升级为“中国智造”。

作为转型升级的重要内容,商业模式创新应当提到中国制造业应有的认知高度。美国苹果公司富可敌国甚至其超过了微软、戴尔、谷歌、惠普、Facebook五家科技巨头市值的总和,其成功的归因既不在于技术上的重大突破,也不在于其产品本身,更不在于控制了产业中最核心和利润率最高的环节,而是在于它开创了“终端软件+应用内容”的新型商业模式。由于全球竞争已经由产品竞争转向产业链竞争,而“终端软件+应用内容”的商业模式让苹果取得了产业链方面的绝对优势,从而确立了自己在移动互联网世界的王者地位。具体到中国制造业,商业模式创新空间十分广阔,如企业可加快发展节能环保领域的合同能源管理、现代废旧商品回收再制造以及各种基于制造的专业服务和增值服务等。

通过创建新型工业化基地和园区是构建制造业转型升级新载体的重要举措。为此,政府应当推动以产业链为纽带、资源要素聚集的产业集聚区建设,加快工业企业和大项目向集聚区集聚,引导企业和各种创新要素向园区和基地集聚;决策层应当集中力量建设一批具有国际先进水平的工业园区和产业基地,进一步提升集约化水平,切实增强产业自主创新能力,大力推行绿色发展和循环经济,使其真正成为带动制造业转型升级的中坚力量;政府还应当协力促进工业园区产学研合作,充分发挥大学、研究机构、知识密集的中小企业、制造企业等不同参与主体的作用,同时对产业聚集区重大科技领域如柔性制造、极端制造以及微电机系统中的先进技术研究给予强大的资金支持,以促进企业创新。

转型升级的结果是高端产业的涌现与壮大,但国际经验表明,政府对国内市场的保护和必要的政策倾斜是高端产业顺利成长的关键。在第二次工业革命中,美国实行高关税和排斥外国直接投资的政策以保护国内高端产业抢占庞大的国内市场,结果导致了美国钢铁和重型机械等战略性新兴产业的迅速崛起,从而使美国替代英国,一跃而成为全球重型制造业的先驱。不仅如此,由于一些后工业化国家的高端产业在相当长时间内不可能获得海外市场份额,因此像韩国、芬兰等国在打造高端产业时也极力保护其对国内狭小市场的独占。由于中国高端产业不仅在技术上落后于人,而且国际化过程中还会遭遇发达国家的竞争性阻击,更应该通过巨大的国内市场规模为我国高端制造业创造市场。

做大生产性服务业

作为当今全球经济中增长速度最快、知识密集度最高、高层次人才就业最集中的产业,生产性服务业已成为推动一国产业升级的强大引擎,同时还是各国竞相争夺的全球产业价值链上的战略制高点。可以这么说,如果没有研发、设计、物流以及信息技术服务等生产性服务业的显著和当量发展,中国制造业的转型升级就会失准偏向,抢占全球制造战略制高点就沦为空谈。

必须看到,全球制造业正从以产品为核心转向以消费者为核心,以生产为本转向以“生产+服务”或服务为本;不仅如此,全球产业转移的内容,也从以加工制造业为主拓展到研发、采购、物流、金融等生产性服务领域。欧美发达国家之所以能在高端制造业领域占据优势,就是来源于制造业的服务化;欧美发达国家普遍存在两个“70%”:即服务业增加值占GDP比重的709%,生产性服务业占整个服务业比重的70%,而且二者都主要基于制造业服务化。

与欧美发达国家相比,我国生产性服务业的占比太低。资料显示,目前我国生产性服务业占GDP的比重只有15%左右,相比之下,作为先进制造业强国德国,其生产性服务业占GDP的比重在45%-50%。另据机械工业联合会对我国198家装备制造企业调查显示,我国78%的企业服务收入占总营业收入比重不足10%,只有6%的企业服务收入占总营收比超过20%。相比之下,美国GE公司业务收入的70%来自于技术+管理+服务。该公司运用工业互联网将机制、设备和设施群在内的工业网络与先进的传感器、控制装置和应用软件相连,每天可分析1000万个传感器数据,为客户提出高价值的建议。

有鉴于此,《中国制造2025》提出促进生产型制造向服务型制造转变,大力发展与制造业紧密相关的生产性服务业,引导和支持制造业企业延伸服务链条,特别是鼓励优势业企业“裂变”专业优势,以流程再造向行业提供社会化、专业化服务;同时大力发展面向制造业的信息技术服务,加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、知识产权、科技咨询等科技服务业。除此之外,还须扶持发展产业调整基金、劳务猎头、技术风投和职业技术培训等服务型公司,鼓励和支持制造业企业通过发展个性化定制服务、全生命周期管理、网络精准营销和在线支持服务等,由提供设备向提供系统集成总承包服务转变,由提供产品向提供整体解决方案转变。

作为一个量化目标,我们还建议国家“十三五”规划应明确将生产性服务业占服务业比重从35%提升到55%,占GDP的比重从5%提升至30%-40%。为此,要进一步放开生产性服务业领域的市场准入,以吸引更多的社会资本加入;需要通过完善财税政策、强化金融创新和健全价格机制等措施创建生产性服务业聚集的平台;需要大力调整高等教育结构,为生产性服务业储备和输送必需的人才与智力资源。

张锐

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……