凯斯·哈林 一个发光的坏小孩

- 来源:艺术商业

- 关键字:凯斯·哈林,艺术

- 发布时间:2015-07-23 15:29

“这次亮相,凯斯·哈林成了一名抨击时政的文艺战士,一位讲述历史的预言家。这个展览,是一场政变。”《南德意志报》给出慷慨高分的这场展览是由德国慕尼黑艺术馆(Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung München)举办的凯斯·哈林专题回顾展Keith Haring Gegen den Strich。凯斯·哈林是何许人也?其作品又有什么绝伦之处?本文一一作答。

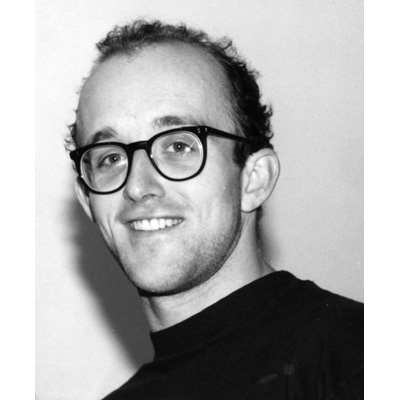

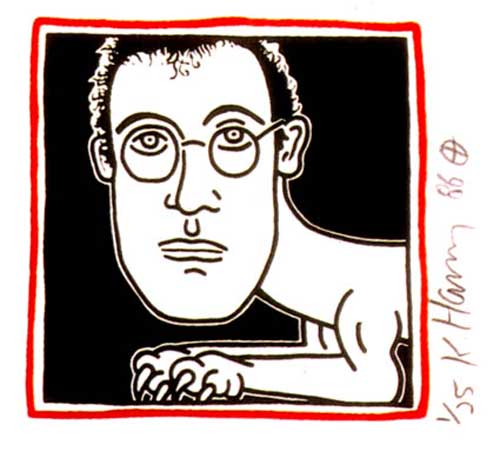

无论对一脸稚气、从圆框眼镜后面顽皮张望世界的凯斯·哈林有多少了解,你极有可能早就从一件T恤衫、一块手表、一枚冰箱贴或是一个手机套上,认识过他笔下张狂的哮天犬、飞翔的天使、发光的婴儿和充满霸气的电视机。凯斯·哈林32年短暂的生命几乎被大众认知里所有与现代艺术家沾边的词汇填满:当过混混,玩过音乐,中途辍学,闯荡纽约,地铁涂鸦,一夜成名,开店,出柜,街头游行,因艾滋病离世。哈林笔下极简的粗线条、充满童稚又散发图腾神秘的图案成为辨识度极高的经典符号。美国“垮掉派”文学家威廉·巴罗斯(William S.Burroughs)有一句对他无比温暖的缅怀:“凯斯·哈林的名字将会永远和纽约的地铁连在一起,就像提起向日葵,你绝不会忘记梵·高。在纽约地铁站上上下下的人群,忍不住都会想起他。”

慕尼黑艺术馆为期4个月的凯斯·哈林展,是德国近15年来首次为这位艺术家举办的专题回顾展。160多件展品来自凯斯·哈林基金会和全球各大美术馆及私人收藏,除了哈林的个人作品,还包括以他为拍摄对象的纪录片。展览以他的艺术理念、政治主张和对社会现状的反思与批判为线索,分为9个展区,有血有肉地再现了一个涂鸦艺术奇才、一个梦想让人人都能分享艺术的社会活动家。

展览标题Gegen den Strich由两个简单的德语词构成:gegen作介词表示逆、反,strich代表线条。一气呵成、毫不拖泥带水的线条是凯斯·哈林标志性的创作手法,把Gegen den Strich直译成“逆线条”,听起来倒也符合他自成一派的美学体系;Gegen den Strich还有另一层含义:“不爽”。作为一名公开出柜的同性恋、一名感染艾滋病的青年、一名带着街头涂鸦走进上流艺术圈的闯入者,凯斯·哈林绝对是个令高雅艺术非常不爽的坏小孩。而哈林本人,也借其作品发声,表达着他对美国社会的种种不爽。他反对种族歧视,反对毒品泛滥,反对核武器,反对环境污染,反对社会对个性化的压制和对弱势群体的不公。一个直白有力的“不爽”,正是策展人迪特尔·布赫哈特(Dieter Buchhart)对凯斯·哈林巧妙的概括与别致的礼赞。

留给公众空间的线条

1958年,凯斯·哈林出生在美国宾夕法尼亚州的雷丁市。在漫画迷父亲的影响下,喜欢画画的他进入了匹兹堡常春藤专业艺术学校主修商业艺术。念了两年书,发现学非所想的哈林中断了学业。19岁那年,他跑到纽约。在这座包罗万象的城市,除了在视觉艺术学院学习绘画外,纽约街头的涂鸦艺术为他开启了一扇通往理想之国的大门。

从1980年开始,纽约地铁不但成为哈林往返公寓与市中心的交通工具,也成为他天马行空、挥洒自如的公共画室。他把地铁里尚未张贴广告的黑色焦油纸板当画布,拿起普通白粉笔,无畏无惧地开始了他的3分钟即兴创作。“在这些柔软的黑色纸面上用粉笔作画,对我是种全新的体验。这和用画笔创作或涂色完全不同。这些粉笔线条是流畅的、醒目的,它们没有间断。在时间的压力下,我根本不允许犯错,也无法去修改任何一个地方。我得格外小心,不让自己被警察抓住。”这个“猫捉老鼠”的游戏一玩就是5年。5年里,哈林差不多完成了1万幅地铁涂鸦。“地铁是个很妙的地方,或者说很棒的实验室,让我去实现我的各种想法。”

空心、无透视、粗轮廓的人和物,包括哈林作画的整个过程,全都成了他独一无二的视觉语言。这些“语言”并不难懂,无论是跳舞、牵手的大人小孩、龇牙咆哮咬人的狗、外星人的宇宙飞船还是象征醍醐灌顶发光的灯泡,都始终保持着简单的线条与孩童般的一针见血,用原始率直的方式,把他对爱和生命的渴望、对社会的诸多不满、对个性化被扼杀的愤怒准确传达给每一位过客。哈林认为:“公众空间是一个通常被当代艺术家忽略的场所,恰恰这个地方最需要艺术。艺术家都应该有一种自觉,不该为了少数人而忽略了大多数人去创作。艺术是大家的艺术。”

即使在成名之后,哈林仍然把地铁涂鸦当作日常生活的一部分,直至有一批以“抢救”哈林作品为名的收藏家出现。他们“救”走了那些纽约地铁中的涂鸦,或许还会精裱装框。这场拯救却彻底背离了哈林“艺术为人人,人人爱艺术”的初衷。1985年,他终止了在地铁里的涂鸦行为。游戏结束。

留给个性化的线条

生于20世纪50年代,长于60年代的凯斯·哈林,从少年时代起,就对整个世界充满了好奇与关注。他曾在日记中提过:“我对政治和社会问题的兴趣与我的成长背景相关。我10岁时,从电视里和《生活杂志》上看到了关于越战和种族暴动的报道。对那个年龄的孩子而言,这一切是何等震撼。我能触摸到那些反对的声音,但却无法参与其中。”

哈林作品中的人形或动物,通常都没有写实的五官和个体特征。他们会在充满象征符号的不同情景中出现,充当艺术家最好的发声代言。哈林喜欢孩子,认为婴儿是人类中最纯粹的群体,饿了吃,累了睡,疼了哭,用最直白的方式表达内心感受。他的作品里就出现了跪爬的婴儿,通体发光,生命灿烂如昼。频繁出现的还有狗,它们有时是咬人的恶犬,有时是戴上鳄鱼头套把人类践踏在脚下的恶魔,有时变身成与人交合的金色小牛,有时还是与外星飞碟相遇的幸运儿。

那些时而站立、时而跳舞、时而奔跑的空心人,则来自哈林对约翰·列侬(John Lennon)的怀念。哈林第一次在汽车篷布上创作的处女作,就把列侬放在了画面中央。作品里的空心人面无表情,高举双手。一只只黑色斑点狗从他腹部的空洞中依次跃过,酷似马戏团里的动物钻圈表演。约翰·列侬1980年12月8日在纽约被枪杀的事件被哈林画成了一幅充满动感的定格:子弹穿过列农的心脏,他的身体中央慢慢变成了一个醒目而巨大的红圈。

所有被哈林抹去个性特征的人形和动物,外表大同小异、如出一辙。然而,不同的情景会赋予他们一个崭新的故事,而新的故事让他们演变成新的个体。这些“去个性化”的人与物恰恰在述说着哈林内心的情绪—挣扎与希望。他用自己超凡的想象力对社会“去个性化”的残酷事实进行了辛辣的讽刺和有力的回击。强调个性的重要,并不代表哈林是个自恋自溺的乌托邦主义者。他无法忍受的是在社会秩序的高压下变得迷失自我,丢弃个体责任感,成为强权制度下的行尸走肉。但他更不希望把自己的艺术当作政治宣传:“对我而言,艺术不是宣传。艺术解放我们的灵魂,激发我们的想象,鼓励我们每个人继续去思考。”

没有结束的线条

与自己的精神导师安迪·沃霍尔一样,凯斯·哈林还是个活得既入世又绝不独善其身的人。

凭借独特的风格与惊人的创作力,仅在1982到1989年间,哈林在全球10多个城市的公众空间完成了50多次大型创作,作品在世界顶尖级美术馆展出。他给麦当娜设计衣服,为伏特加手表、香烟画广告,身价在国际市场日益看涨。尽管如此,哈林依然会花大把时间为医院、幼儿园、孤儿院画墙壁,给孩子上艺术课。他甚至在纽约曼哈顿的苏荷区开了一家名为Pop Shop的商店,从胸针到地毯,平价贩卖自己的作品图案。“我的绘画与文艺复兴以来传统意义上的绘画截然不同。那些绘画用写实来重现生活,我的画不是去临摹生活,而是去创造生活。”带着这一理念,哈林试图通过自己的创作来击破高雅艺术与大众艺术间沉重的壁垒,让艺术成为所有人的天空。

面对政治,面对社会问题,哈林始终揣着一颗勇敢的赤子之心。他跑到蒂芙尼公司与MoMA门口大画性器官,赤裸无惧地向上流社会所谓的谈性色变以及四处蔓延的拜金主义公然发出挑衅。他在河畔公园手球场旁的墙壁上书写后来成为纽约地标之一的“毒品很烂”(Crack is Wack),尖锐地指出青少年滥用毒品问题并提出警告。他以画当武器,走上街头,抗议冷战时的核危机,抗议人类对自然资源的过度使用,抗议因肤色、宗教或性取向不同而造成的社会歧视。总之,他抗议令他不爽的一切。

就在哈林艺术生命绽放的盛年,艾滋病袭击了20世纪80年代的美国。他身边的同志恋人相继患病离世。1987年,哈林本人也证实感染,并向公众坦陈了患病的事实,这在当时视艾滋病为瘟疫,把艾滋病称为“同性恋癌”的美国,可谓是为艾滋病“去污名化”迈出的勇敢一步。1989年,他成立了凯斯·哈林基金会,旨在帮助更多来自弱势家庭的儿童获得更好的教育机会;帮助更多人理性地看待艾滋病,正确预防,提倡安全性行为。

哈林生命里的最后一幅作品,只有鲜亮的红、黄、绿,全然看不见死亡的气息。画面上挤满振臂欢呼的人群,他们准备好去战斗,对抗压抑、痛苦、凋零与死亡。而凯斯·哈林的这场战斗,结束于1990年2月16日。“我所有的作品都有一个起点。每一幅画都承接一个过去,延续一个将来。”他最后的留言史诗般地赋予了这些线条无限的生命。

临近展厅出口,乳白的墙壁上悬挂着一个巨大的粉红色三角形。第二次世界大战时期,粉色倒三角是纳粹要求男同性恋者佩戴的识别臂章。今天,它成了同性恋运动中的标志,象征战斗。三角形框内画满白色轮廓的猴子,有的掩嘴,有的蒙眼,有的捂耳,引用了日本《三猿像》中不听、不看、不说的三只猴,寓意谨慎善为,与世无争。几乎把自己所有作品都称为“无题”的哈林这次有了例外。在我们面前的,是个戴圆框眼镜的少年,热血沸腾,两眼发光,比着摇滚的手势,喊出标题上的字:“沉默=死亡(SILENCE=DEATH)!”

罗杰·迪德伦(Dr.Roger Diederen)

慕尼黑艺术馆馆长 策展人,艺术史学家

Q=《艺术商业》 A=罗杰·迪德伦

Q:从准备到顺利展出,前后共花费了多长时间?

A:从计划、实施到开幕,前后差不多3年时间。

Q:展览期间,特别为青少年准备了很多丰富的活动,例如专门针对青少年的参观讲解,短期的绘画、手工、舞蹈工作室等。这与展览有什么联系?

A:几乎每一场展览,我们都会为儿童或青少年安排适合他们的参观与讲解,这是慕尼黑艺术馆的传统。另外,关心社会问题,对来自社会边缘或破碎家庭的儿童与青少年报以关注并投入精力,帮助他们在成长过程中获得更多、更好的机会,这是凯斯·哈林的精神所在。这次为青少年准备了大量的活动,是对展览主题的一种诠释,也是对他精神的一种传承。

Q:德国观众对这个专题回顾展的反响如何?

A:从5月1日到8日一周的时间内,参观者已经超过7000人次。

Q:凯斯·哈林专题回顾展自2013年首次在巴黎展出后,便开始了它的世界巡回之旅。慕尼黑站结束后,会不会继续到其他城市展出?

A:展览于2013年在法国巴黎现代艺术博物馆开展,也是为了纪念这位艺术家诞辰55周年。之后,2014年8月到2015年2月在美国旧金山美术博物馆的笛洋馆内展出。结束慕尼黑巡展后,会在2015年9月前往荷兰的鹿特丹。

特约撰稿/本刊驻慕尼黑记者 李然 编辑/茶一峰 图片提供/慕尼黑艺术馆、李然

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……