徐其明 鳗鱼大王的宫廷情结

- 来源:艺术商业

- 关键字:徐其明,艺术品,收藏

- 发布时间:2015-07-30 13:42

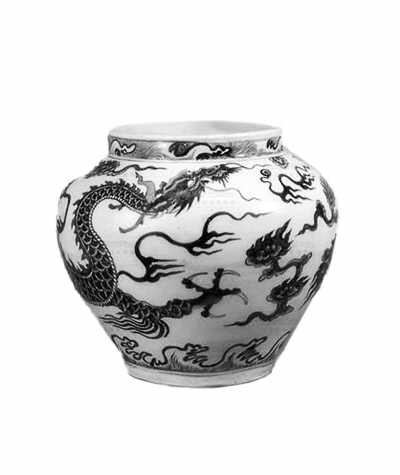

当刚刚经历扩建的中国国家博物馆确定竣工后的首个展览——“中国古代瓷器艺术”开展时,不少古代瓷器爱好者在大呼过瘾的同时也在好奇藏品的来历。能在国家级博物馆展出,藏品不仅要在年份上过硬,更要有不俗的艺术性,要知道很多收藏家的终极目标就是拥有一件国家博物馆级的艺术品。此次展览包含了历代宫廷瓷器瑰宝136件,其中的近百件竟然来自一位私人藏家,这在国家博物馆的展览历史上实属首例。北京故宫博物院研究员、陶瓷界泰斗耿宝昌对此次展览更是高度评价:“一流的陶瓷艺术珍品,件件精美,堪称绝佳。这是民间藏家给首都人民送来的厚礼。”私人藏品要走进国家级博物馆绝不简单,一次拿出接近百件的数量更是罕见,这位神秘的民间收藏家究竟是谁?

2003年9月,美国纽约DOYLE拍卖公司正准备拍卖美国船王的遗产,拍品中慈禧太后赏赐的精品瓷器吸引了远在大洋彼岸的一位中国浙江买家的注意。当时,到欧美拍卖场购买艺术品的中国面孔并不多。直到拍卖前一刻,这位买家终于匆忙赶到现场,《纽约时报》这样描述他:“穿着不合体的蓝西装,戴着镶钻金表,每一次竞价都兴奋地挥舞着手中的塑料牌。”最终,他拍下数件高价瓷器。这位以“土豪”形象最早展现在国际拍卖市场的买家,便是今天人称“鳗鱼大王”的徐其明。

鳗鱼大王养成记

1979年,从舟山到萧山的贩鱼路线上总能看到一位身材单薄的少年,一担重120斤的鱼就压在他不到100斤的身上。为了躲避沿途检查的工商部门,他不得不翻山绕路,因为这一担鱼就是他的全部家当。这个年轻人就是年少时的徐其明,已然功成名就的他并不讳言自己的农民出身,甚至偶尔他还会梦到自己仍在卖鱼。“我根本不需要再面对贫穷,但还是会梦见贫穷。”徐其明说。

在2014年的胡润富豪榜上,徐其明以65亿元人民币的身家居榜单第290位,在这份榜单的背后,是他一手创立的徐龙集团每年带来的高额利润:徐龙集团占据着活鳗及鳗鱼加工产品国内出口总量的25%,连续15年位居全国第一,被称为“世界鳗王”。在喜食鳗鱼的日本,10条鳗鱼中就有一条来自他的公司。2011年,徐龙集团的营业收入就达60亿元人民币,而鳗鱼业务占到其中的1/3,其余为房地产和投资业务。

这位1963年出生的企业家能取得今天的成就全靠自己的打拼。徐其明出生于浙江慈溪的一个农民家庭,身为长子的他还有4个弟弟,由于家里仅有父亲一人工作,家境贫寒成为他必须适应的生活。整个青少年时代生活留给他的是一种浓浓的饥饿感,“吃一顿饱饭”是他当时最大的愿望。

18岁时,徐其明高中毕业,随后被介绍到宁波海洋渔业公司从事“搬运卸鱼”工作。在历经两年的磨炼后,20岁的徐其明开始思考自己的人生:“每天都这样生活,这一辈子也就这样了。”不甘现状的他毅然辞去了工作,从外公那里借来了73元钱,做起了贩鱼生意,于是就有了文章开头时那段贩鱼少年的故事。

从贩鱼开始的徐其明并不满足于这种简单的倒买倒卖,在资本积累的过程中,他不断观察着整个水产行业中潜在的爆发点。1988年,他成立了徐氏水产经营部,其后开始从广东和广西包租飞机贩运螃蟹等水产品到浙江。一架飞机能装4~5吨的螃蟹,一个月最多能包70多架飞机。当时包飞机最有名的是均瑶乳业的王均瑶,“谁最先包飞机,现在说不上来了,但是论包飞机的架次,我们比他多得多。”徐其明说。

20世纪80年代,日本鳗鱼养殖技术从台湾地区引进到广东,养殖好的成鳗也主要出口日本。1992年,徐其明敏锐地观察到鳗鱼这项中高端水产所蕴藏的机遇,果断投资,第一次在广东中山开拓了1000亩的河鳗养殖基地。迄今为止,鳗苗尚不能用人工方式繁殖,全靠渔民在河口附近捕捞洄游的仔鱼。这使得鳗鱼的产量与野生种苗的捕捞数量直接相关,也使鳗苗和成鳗之间经常出现严重的价格倒挂,导致市场行情波动剧烈。

20世纪90年代初,中国的鳗鱼产业整体处于上升态势,江苏、广东、浙江、福建、广西、宁夏等地都有人在从事繁殖鳗鱼产业,也催生出江苏龙山集团这样以鳗鱼养殖、加工、出口为主业的公司,当时被称为“鳗王”。鳗苗被喻为“软黄金”,最多时江苏有近200家养鳗场,徐其明的事业在刚刚起步时就已经面临着巨大的竞争。客观说来,鳗鱼在水产品里并不是一个太大的项目,全球也就250亿~300亿元的市场规模。徐其明说:“我的公司做得并不是很大,但是做得比较安全。而且我们没有任何背景,作为民营企业生存很难。”

高危行业养成危机意识

1993年4月,随着生意越做越大,徐其明在浙江慈溪成立了慈溪市徐氏水产有限公司,从事水产贸易经营。随着国内鳗鱼养殖技术的发展,徐其明的鳗鱼事业也越做越大,逐渐涉入了养殖、加工、种苗基地等环节。但是鳗鱼供需始终有限,从1995年开始,日本鳗鱼消费开始进入低迷期。也正是从这一年开始,徐其明开始调整策略,控制规模,消化存货,同时将业务领域拓展到烤鳗加工产业,并成立慈溪市徐龙鳗业有限公司。事实证明徐其明的调整十分及时,1996年,收购价达18元一条的鳗苗,长大烤好以后才卖10元钱一条,养殖户损失巨大;1997年,突如其来的亚洲金融危机更令鳗鱼市场雪上加霜。曾经的“鳗王”龙山集团因为盲目扩张加之管理不善,经营出现重大亏损,最终轰然倒下。那一轮危机中,全行业80%的企业倒闭了,而徐龙集团虽然有损失,但没有遭受致命伤,度过了危机。1998年,徐其明成为新的“世界鳗王”。

危机之后,徐其明并没有多少欣喜,“世界鳗王”的头衔给他带来的是对这个行业的深度思索。鳗鱼产量少的时候,鱼价一天一个价涨势疯狂;而产量多的时候,鱼价一天一个价跌得很彻底,让养殖户血本无归。作为存活下来的龙头企业,徐龙集团开始尝试订单农业,与养殖户签订较大的单子,鳗鱼归公司收购,公司则要最大限度保障养殖户的利益。若1吨鳗鱼养殖成本为5万元,加上20%的利润,无论行情好坏,徐龙集团都要以每吨6万元的价格收购。这事说起来容易做起来难。2002年,徐龙集团按约履行合同,原来商定每吨5万元的鳗鱼,市价已经跌到了每吨2.8万元。2008年,“毒饺子”事件在日本爆发,日本民众对来自中国的食品普遍不信任,中国鳗鱼出口近乎停滞,鳗鱼价格也跌到了每吨3万元。但徐龙集团还是按每吨6万元的订单价收购,当年公司大概购进3万多吨鳗鱼,仅合同与市场价差就达3亿多元。

为了消化不景气年份购进的鳗鱼,徐龙集团多方开拓销路,或加工成冻烤鳗储藏起来,甚至再多养一年。凭借诚信经营,公司在渔民和养殖户中建立了好的口碑。在产业链垂直整合上,徐其明也不遗余力。在养殖、加工、出口、技术检测、饲料生产等环节,徐龙集团都实现了有效控制。他和弟弟们有着清晰的产业分工,从2000年开始,就明确各自股权,几兄弟精诚团结,一切以大局为重,为业内所称道。

在鳗鱼这个“高危行业”中,徐其明以他的谨慎作风著称,“天天都在想关于危机的事情,可能和小时候家里穷也有关系。现在做任何一件事情,先不考虑它能赚多少钱,老是考虑它失败了怎么办。我总是会留出一部分钱作为应急资金,不会把所有的钱用得满打满算。比如现在房地产业不景气,杭州的两个项目都不能贷款了,全是自有资金在开发。”但是在艺术品领域,徐其明给人们留下的印象却截然不同。

宁吃仙桃一口,不要烂桃一筐

2003年9月,徐其明偶然得知美国纽约DOYLE拍卖公司将要拍卖美国船王的遗产,其中一部分拍品还是慈禧太后赏赐给他的。当激动的他在和身边的圈内朋友商量后确定值得购买其中的一批官窑珍品时,距离开拍的时间只剩下30个小时了。从慈溪到纽约要转机4次,当徐其明日夜兼程地赶到当地时,拍卖会已经开始,在赶去酒店的过程中徐其明又遭遇了堵车,来不及换上正装的他抓起便服往身上一套就冲进会场。

出席国外拍卖公司现场的人都会选择穿正装,但徐其明为了自己看中的那几件藏品已经顾不上“面子”问题了。当年9月的《纽约时报》详细记录下了徐其明不合体的蓝西装、镶钻金表和竞价时的兴奋。事后看到报道的徐其明也很无奈,但顺利拿下心爱藏品的喜悦还是迅速取代了这一丝遗憾。

在拍卖场上的光环背后,是徐其明多年收藏经验的积累结果。他对收藏发生兴趣,始于20世纪90年代初。当时他的老家余姚、慈溪一带开建高速公路,大量的越窑青瓷随之出土,徐其明看着新鲜、稀奇,就买了一些回家。

当时的慈溪周巷,有一个自发形成的古玩市场,每周六上午,藏友和文物贩子都会集中过来交易。每每这个时候,徐其明就会出现在这个市场,只要他看中的,就将其搬回家。“两三千元就可以装满轿车的后备厢。”那时候的徐其明,看什么都好,没过多久,家里的藏品就塞得满满的。时间一长,大家都知道有一位做鳗鱼生意的大老板,出手很大方。再后来,一些文物贩子一旦有了好东西,就会往徐其明这里送。在最初的几年,他买下了许多这样的瓷器。1995年前后,徐其明的鳗鱼生意越做越大,当一些生意伙伴来慈溪时,徐其明就会把自己的藏品拿出来给他们看。一位略懂艺术品的朋友惊讶于他的收藏爱好,直言不讳地告诉他应该到国内外各大博物馆看看,看看人家是怎么收藏精品的。

在参观过大英博物馆、大都会博物馆,还有两岸故宫以及上海博物馆之后,徐其明才算对艺术品有了清晰的认识。再回家看看自己的藏品,他意识到这些年来花费不少的“精品”其实只是古代百姓的日用器物,根本谈不上是艺术品。

这段经历给徐其明带来的一方面是震惊,“这么多精品都在海外。

多年的战乱以及当时国人文物意识的淡薄,让中国的很多好东西都流失到了海外”;另一方面则是感慨,“与人家的系统性、科学性收藏相比,自己的收藏更像是玩票”。于是徐其明推倒重来。在随后的日子里,徐其明频繁地出入世界顶级的博物馆,一方面恶补有关文物、历史的知识;另一方面学习知名藏家的收藏方式,熟悉文物在国际流转的程序。经过几年的沉淀、历练,徐其明与一些国际拍卖行建立了联系,同时也定下了属于自己的收藏准则,将具体目标定在了宫廷艺术品上。“宁吃仙桃一口,不要烂桃一筐”“真、精、稀”,这两条出自耿宝昌之口的话,成了徐其明的收藏宗旨。“耿先生虽然没有为我掌眼,但在收藏理念上,他教会了我很多。”

2002年3月,徐其明受香港佳士得的邀请,来到香港参加那一年的春拍,恰巧他对当时上拍的一件明永乐青花瓷瓶产生了浓厚兴趣。“那时候的拍卖市场,远没有现在这般疯狂,我记得我只举了3次牌,拍卖师就落槌了。这只瓶子的起拍价是60万港元,我用80万拍下了它,那时候港元比人民币值钱,加上佣金,我最终用105万元人民币,将它带回到了慈溪。”徐其明回忆说,当时朋友们对他的举动没有太多的反应,“没人表示惊讶,也没人表示不值得干这件事,大家的态度挺无所谓的。想想也是,那时候大家都忙于赚钱,对于相对超前的事物不会发生大兴趣。”

故宫都没有的藏品

2011年3月,站在国家博物馆新馆中的徐其明骄傲地看着自己的藏品摆放在展柜中,这次由徐龙集团与国家博物馆联合举办的“中国古代瓷器艺术展”,他提供了96件(套)藏品,其中七成为国家一级文物,绝大部分是他从海外的拍卖会上竞买所得。私人藏品要走进公共博物馆,需要专家的严格鉴定和审议,徐其明和国博方面花了近两年时间准备,而且还邀请了国际顶尖设计团队策划布展。

这已经不是他的收藏首次曝光,早在2006年,“徐龙珍藏历代名瓷展”就在浙江博物馆开幕,吸引了众多海内外观众。当时,民间收藏走进博物馆还极其罕见,而这样大规模、高质量的私人收藏个展,几乎堪称国内首创。今天的徐其明回忆起当时国博展览的过程,依然“心跳不已”。“我的收藏之所以能够走进国博,主要还是因为藏品传承有序,都是高品级”。的确,他的藏品基本上都来自于大型拍卖会,在他的收藏名单中,有2003年11月12日在伦敦苏富比以2.2万英镑竞得的明正德青花龙纹渣斗、2003年11月26日在香港苏富比以340万港元竞得的清雍正青花釉里红海水赶珠云龙纹梅瓶、2003年10月27日在香港佳士得以170万港元竞得的清乾隆仿汝窑釉六方瓶、2004年4月25日在香港苏富比以340万港元竞得的元青花缠枝花卉凤纹梅瓶、2004年4月26日于香港佳士得以270万港元竞得的清康熙青花釉里红双龙戏珠纹缸等。2006年,徐其明还在纽约苏富比以203万美元的价格捧回了清康熙“尤侃”款犀角雕“张骞乘槎”图杯,这一犀角纪录保持了三年半。据他介绍,此杯是目前传世最大且有记载的康熙时期著名工匠尤侃制作的犀角杯。2008年,他又从一位欧洲将军的后裔手中拍回了一对玉器捧盒,约合人民币2000万元,据记载为圆明园流散海外文物。

而最令他得意的一次收藏经历是在2005年以41万美元的价格在纽约佳士得拍得了一道乾隆时期御制缂丝年景图十二扇大围屏。“我对缂丝略有所知,这件拍品是宫廷造办处专为皇帝寝宫、殿堂等地定做的装饰物。自古素有‘一寸缂丝一寸金’的美誉,以缂丝龙袍、挂屏、香囊等中小型饰物为常见,而此道皇家御用缂丝围屏,高达3.26米,拉开占地面积达22平方米,算得上宫廷中的‘奢侈品’。”徐其明说。

徐其明的收藏以元、明、清三代御用珍玩为主,包括瓷器、家具、竹木牙角、玉器等赏玩之物。其中尤以官窑瓷器的收藏体系最为完备,而对于中国书画和正处在热门的西方“印象派”收藏,徐其明从未涉足。“一个人的精力是有限的,要收藏书画,还需要再投入一部分精力。”今天,徐其明这样描述自己的收藏规模:“瓷器150件,其他宫廷珍宝150件。”显然,他没有将早期购入的大量瓷器、文玩计入其中。“那些东西还在那里,有人到我这里来看,想要我就让他们拿走。”2006年在浙江省博物馆举办“徐龙珍藏历代名瓷展”时,故宫博物院的专家耿宝昌先生在看完展览后,说了一句让徐其明至今记忆犹新的话:“这些藏品完全可以与故宫的一些藏品相媲美,有些甚至填补了故宫收藏的空白。”这之后耿老还力促徐其明去故宫办一场展览。只是后来受场地和政策限制,展出的设想没能成功。

单从藏品珍稀与精美程度来说,徐其明已是这一领域内数一数二的藏家。但他依然认为自己应该向港台的两个顶尖收藏机构敏求精舍与清翫雅集学习。“别看我们这里的收藏群体以千万计,这两个收藏群体分别只有一两百人,但他们收藏的品质与品位都是最上乘的。”从这些收藏前辈的身上,徐其明也学习了不少。“在我的瓷器收藏体系中,各个时代每个重点是否都铺设到,远比数量重要得多。如果是重要时期的作品,则在这个点上尽量去展开一个面,形成系统内的小体系,比如明永宣时期的青花,我在各个器型、各种纹饰的品种收藏上比较完备。”他说。

面对如今越来越让人看不懂的拍卖价格,徐其明也感到这个市场有点不好玩了。“很多人根本不知道艺术品的价值到底在哪里,就频频举牌了,我当年花40万美元就能买乾隆时期的十二扇一整套大围屏,以现在的市场价,可能连其中的一扇都买不了,没法想象。”究其原因,徐其明认为现在的买家更多是出于投机心理,而非真正的喜欢收藏。“入行近20年,我从来没有卖出过一件好东西,即便有人向我出价达上百倍。”

对话徐其明

Q——《艺术商业》

A——徐其明

Q:您钟情于宫廷器物,多年来您的竞拍经验是什么?

A:对于企业家来说,没有太多时间来钻研收藏的真假。我的优势在于我的资金比较充裕,但是我的专业知识比较欠缺,为了减少买到赝品的机会,我都会选择国际上信誉好的拍卖公司竞拍。而且没有50年到100年流传有序著录的东西,我也不会买。至于曾经在国际拍卖行引起人们的关注,我只能说在2005年前后,几百万元买一件东西已经很抢眼。

Q:近两年艺术品拍卖市场的价格不断攀升,您如何看待?

A:收藏是一件长远的事情,何必只争朝夕?发现别人没有发现的重要作品,以合适的时机和相对较少的投入去收获心仪的藏品,这是收藏过程中最有成就感的事。作为企业主,必须在热情和真正的收藏价值上找到平衡点,开始将更多的精力投入到构筑明清宫廷艺术瑰宝体系上来,与其花天价买一件,不如用同样的资金买好几件填补自己收藏体系中的空白,何乐不为?我的经验是不要跟风随大溜,要耐得住寂寞,相信自己的收藏总有一天会笑傲江湖。

Q:回顾2011年在国家博物馆举办的展览,您有什么样的感悟?

A:我感受到了人生的某种巅峰,这种感觉无法用企业的规模、企业的产值、个人的身价来衡量。整个故宫收藏的瓷器有30多万件,其中够得上国家一级文物标准的,也就1110件,而我这次展出的近百件藏品中,70%以上是国家一级文物,这一点让我非常自豪,这种成就感比做企业还要大。不过我的收藏也有原则,对每件中意的拍品都有心理价位,如果超过,再喜欢的东西也不会冲动竞标。作为民营企业,挣得的每一分钱都是血汗钱,投入收藏的每一分钱都要花在刀刃上。若收藏和企业发展有冲突,我会以企业发展为重的。

Q:您对于收藏与投资之间关系的看法?

A:我本人是做收藏的,从艺术品的投资角度来讲,我认为艺术品不光是一个投资的方向,更重要的是你对它的喜欢程度。有一位老前辈讲过这样一句话,真正的艺术品只能属于少数人。你可以拥有它,但你要融入它,参与其中是非常艰难的一个过程。

Q:目前您每年花费在艺术品上的投入有多少?管理企业和收藏如何平衡?

A:目前每年花费在艺术品上的价格并没有固定,但我们已经成立专门的艺术品事业部从事艺术品收藏。我的主要精力还是放在企业管理上,并没有像一些媒体报道的那样把企业交给儿子管理,艺术品对我来说更多的是鉴赏放松。至于未来这些藏品将会如何处置,现在讨论还尚早。

采访、文/本刊记者 杨列 编辑/刘向林 摄影/庞浩 图片提供/徐龙集团

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……