《石渠宝笈》中的古代绘画史——2015年《石渠宝笈》国际学术研讨会述评

- 来源:中国书画

- 关键字:石渠宝笈,古代绘画

- 发布时间:2015-11-26 11:28

编者按:9月17日至18日,故宫博物院于天伦王朝饭店举办了“2015年《石渠宝笈》国际学术研讨会”。来自中国内地及港澳台地区、美国、加拿大、英国、德国、日本及新加坡的六十余位专家学者参加了本次研讨会。北京大学、清华大学、中国社会科学院、中央美术学院等约一百五十位青年学子及数十位社会人士列席了本次会议。据了解,故宫博物院举办以《石渠宝笈》为主题的研讨会,也是学术界第一次以《石渠宝笈》为主题的大型国际学术研讨会。鉴于该研讨会具有较高的学术价值及影响,我刊特对其进行总览式的述评,以飨读者。

《石渠宝笈》集中了传统文化的核心信息,数百年来,一直吸引着国人尤其文人墨客的关注和期待。作为书画记录册本,《石渠宝笈》既著录了文化,也记载了历史,其编纂既是历史文化事件,也是社会制度与政治表征,彰显了统治者的政治智慧,也实现文人墨客的心灵皈依,更是传统文化、社会经济丰富生态的历史演绎。

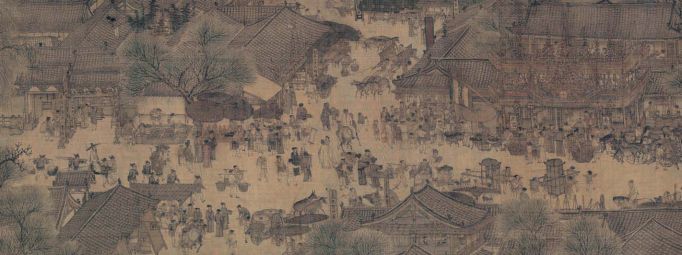

2015年9月8日至11月8日故宫博物院举办“石渠宝笈特展”,尘封数百年的真迹甫一打开,就吸引了成千上万国人期待而激动的目光。观者如潮涌,只为争夺一眼《清明上河图》的绝代芳华。人类可能没有哪一类艺术像中国书画一样,沉积了历史文化社会的一切信息,看原作有一种“如见其挥运之时”的历史豪迈、慨叹与冲动。

作为清乾隆、嘉庆内府藏书画的著录,国内外学者围绕《石渠宝笈》对中国古代书画史、鉴藏史的研究从未停息。“2015年《石渠宝笈》国际学术研讨会”围绕《石渠宝笈》展开,既包括《石渠宝笈》的编纂、清宫鉴藏研究,也涉及到《石渠宝笈》著录书画、碑帖的整理和个案研究。参会专家、学者在著录编纂、作品真伪考证、鉴藏流转、鉴藏观念和政治意图、作品阐释、画家个案等多个领域进行了深入的研究和探讨。

本文主要对其中古代绘画与鉴藏史研究作简要概述。

一、文献考证与中国画鉴定

绘画作品的真伪鉴定是艺术工作永恒的课题,这是中国画特殊性使然。研究者过去尝以传统目鉴为主,现在利用文献考证结合目测做鉴定研究成为通行方法。

自古以来书画“代笔”司空见惯,尤其见于知名书画家或当时权贵,前者为应酬往来或市场之需,后者为附庸风雅或政治需要。如明代董其昌、宋徽宗、清慈禧太后等。代笔给书画鉴定带来许多疑难问题,来自台湾的国际知名学者傅申依靠多年的实践经验,通过大量实物样本的对比分析,发现《石渠宝笈》的编纂者梁诗正为乾隆帝宝亲王时期的代笔者。

清内府藏书画钤加玉玺有一定的相关规定和规律,这也是《石渠宝笈》中书画与其他民间遗珍的不同与特殊之处。而作品的文献著录也为作品增加了另一重身份,但不同著录造成作品的多重“身份”或档案,经常为作品鉴别提供有利证据,或致其真伪水落石出。这种理性的事实分析对鉴定作品真伪比凭感觉“目测”似更有说服力。故宫博物院肖燕翼通过《古木竹石图》相关文献著录的查对,对所钤御玺的研究,以及所钤藏印、图上诗题的辨识、作品自身笔墨的辨析,认为故宫藏倪瓒《古木竹石图》为伪作。同样,上海博物馆藏倪瓒《汀树遥岑图》所钤内府藏印为伪印,此图并未被收录于《石渠宝笈》续编,作品本身笔墨也与倪瓒相去甚远,故为伪作。作者指出,钤加内府藏印为真印,并不能保证其书画为真迹;反之,即书画大多为伪迹。

同理,故宫博物院王连起否认《晋文公复国图》的作者为李唐,其通过分析题跋,指出此图所录《左传》书法非宋高宗赵构所书,其上元人乔贵成、石岩二跋皆伪。通过分析李唐传略与画法以及宋高宗传世作品,同时对相关文献著录版本的考证,相关作品实物比对,反复目鉴原作,认为该图不应晚于南宋,甚至不能晚到孝宗朝后,应是宋高宗朝院画家的作品。上海博物馆凌利中以《石渠宝笈》著录、现藏于上海博物馆藏李升《澱湖送别图》卷等实物为例,梳理海内外所藏被割配的书画实物,剖析古书画割配之历史、缘由、手法与类型,以及历代鉴藏家所采用的避免被割配的方法等。作者同时探讨了割配现象对当代古书画研究与鉴定的作用。通过剖析题跋、著录考证,指出释祖铭《行书赠蔡霞外》系从上博藏李升《澱湖送别图》中割移散佚者,以及弗利尔美术馆藏王渊《木芙蓉图》与故宫藏《水墨牡丹图》、大英博物馆藏《桅子花图》原应为一卷,并进一步确定了图像的真伪及创作年代为至正五年正月(1345)到至正七年正月(1347)之间,为王渊中晚年作品。

日本东京大学板仓圣哲通过对中、日所存古代文献的研究,以及对作品图式、笔墨造型语言、构图特征、钤印等分析,对元代画家夏永的绘画艺术进行发掘和重新定位,发现北京故宫博物院藏元代王振鹏所作《岳阳楼图团扇》和宋人《岳阳楼图册页》以及台北故宫博物院所藏五代李昇《岳阳楼图团扇》等存世八件“岳阳楼图”均为夏永所作。

吉林省博物院闫立群从《名画荟珍》著录入手,结合画面取材、构图、书法诸方面,认为现藏吉林省博物馆的《倪瓒南渚泊舟图》为赝品,为清人高仿之作。辽宁省博物馆黄伟利从形制、图示分析、视觉形象入手,结合图像学、社会学方法及古代文献,探讨了《白莲社图》的创作年代和历史涵义,对其流传命运也作了详细研究。

印章是书画作品的重要组成部分,是作品不可或缺的元素,作为书画鉴定的重要因素自不待言。尤其《石渠宝笈》著录作品既有作者印,又有各类民间藏家印以及皇室内府规范的收藏印等,作品中印章本身就是有待考证、梳理、鉴别的版块。台北故宫博物院王耀庭将传世书画上所见南宋内府帝后用印逐一进行分析比对并分析其真伪。中国艺术研究院牛克诚对绍兴御府印的型与式、御府印的组合、钤盖位置等不同表现形态及特征进行了深入分析。浙江大学赵晶对明初“司印”的演变及使用期限、印文、形制作了细致严谨的考察。

二、艺术作品的政治泛相

从某种意义上说,绘画是对社会政治、经济功能的推演和泛化。对书画作品的社会与政治性阐释是基于艺术的泛化功能。

青海美术馆曹星原从上层建筑或者“帝王学”角度探讨了《石渠宝笈》编纂的目的,论证了作为政府行为文献编纂的《石渠宝笈》本身是为了在改变社会集体记忆的同时嵌入新的集体记忆。作者分析了《石渠宝笈》成书时的社会背景以及所处的世界环境,指出当以《石渠宝笈》为代表的新的历史记忆形成之后,不但这部类书成为文化的新经典,而且主导编纂者成为最重要的历史阐述人。作者把这种“方法论”称为以典籍重构话语权力的结构,通过法则制定的方式达到对书画鉴定与收藏的权威地位掌控。

《石渠宝笈》不仅仅是书画纪录册本,也是历史上规模浩大的文化事件。首先从中可见清内府书画鉴定、收藏理念,其次亦可见当时政治背景下的价值取向。台北故宫博物院陈韵如通过统计、分析《石渠宝笈》著录的宋徽宗名下书画作品,探讨清高宗本人对艺术家皇帝宋徽宗的态度与视点,论述了清高宗的艺术理性和政治理性,认为一位徒有艺术才情的失败帝王,成为清高宗吟咏其画艺之际的尺标,一方面能作为比拟的对象,另一方面透过批判其失责,清高宗的艺术活动因此获得更多的正当性。

对艺术作品的评鉴,除了作品本身的艺术因素,还涉及艺术家个人的社会经济地位等因素,尤其受当时的艺术审美取向、主流意识形态约束。台湾东吴大学卢素芬研究了一批原在《石渠宝笈》中打入冷宫的“次等”作品,比如范宽的《溪山行旅图》和吴镇的《渔父图》等,后经专家审定而跃升为“国宝级”的现象。作者指出,这种变迁的过程,表明皇室秘藏只有在变为全民共用,艺术史研究才能展开,历史真相才能趋于明朗。这一结论有一定的社会学价值。

作品一入御府,就得到了某种身份和地位,意味着作品价值,所以人们比较关注《石渠宝笈》的编纂过程,关注书画作品如何被收入乾隆内府,而较少关注内府书画的其他效用。中央民族大学吴雪杉通过剖析现藏弗利尔美术馆的金代李山《风雪杉松图》上的乾隆题诗及清内府鉴藏印,以及拖尾上王文治手书的彭启丰“记”文,得出此件作品在乾隆二十八年(1763)由皇上赐给了左都御史彭启丰。作者进一步讨论了每年正月初乾隆重华宫茶宴饮茶联句赋诗、观赏戏剧及乾隆赐画的现象,通过史料分析,作者估算出乾隆在京城举行的新春茶宴联句共计48次,与宴大臣共计1473人次,推演出从重华宫茶宴上流出清宫的古代绘画约两千余件。作者在此基础上论证了《石渠宝笈》初编修订之后,清内府在藏品上的用印制度开始建立起来。

一般而言,文人画在元之后成为中国画主流,与上层建筑的推崇不无关系。比如清康熙崇尚董其昌,雍正、乾隆亦随之。故宫博物院张震通过大量分析乾隆在书画上的题跋,以画禅室鉴藏为切入点,论证了乾隆对文人画的推重以及原因,同时通过梳理内府画禅室以及相关活动,论证了乾隆并不像正统派那样推崇南宗绘画,其欣赏趣味十分宽泛而包容。

《石渠宝笈》中的每一幅作品,无不打上皇权政治的烙印。中央美术学院吴敢、故宫博物院田艺珉对《石渠宝笈》著录、整理《诗经图》和建立学诗堂进行了详细爬梳,并据此探讨背后的政治动机。吴敢在文中论证了凡经诗学堂甄定的《诗经图》藏本艺术性最为高超、年代最为久远,从而肯定乾隆辨订马和之《诗经图》的功绩。田艺珉阐明了乾隆“首鉴定、后贮藏、明劝戒”背后实为彰显其文治之功。

图像学、形态学、社会学、经济学、统计学等成为美术研究的普适方法,尤其对作品的分析与研究,离不开科学理性的推演和实证方法。

北宋张择端《清明上河图》国人耳熟能详,也是国内外中国书画史研究的热点。故宫博物院余辉考证了《清明上河图》画幅及其完整跋文,尤其对金人题跋、元人跋文、明人跋文进行了认真考释、比对,指出拖尾中的元人和明代邵宝等人的跋文遭到裁剪,遗失的邵宝跋文中的“触于目而警于心”对解读该画的创作动机有重要价值,为作者张择端隐含的“忧患意识”提供了可能性。

学界一般认为《五马图》是北宋李公麟纪实性作品,中央美术学院黄小峰通过考证文献著录对《五马图》中好头赤、照夜白的题跋及满川花图像是否为原配提出质疑,通过《宋会要辑稿》中朝贡的记载与画面题记进行比对,否认《五马图》的写实性与纪实性,认为马的图像系画家凭想象而作,题记文字亦属于虚构。

探讨绘画作品背后的意图与目的是学者们经常关心的课题。此前关于明代画家王绂的《北京八景图》的研究主要集中在其作为御用绘画政治功能的“实景画”。新加坡南洋理工大学衣若芬对此图的政治动机、实景性、作者归属提出置疑。作者根据现存于韩国的三个朝鲜复刻完整版本还原了《北京八景诗集》的原貌,发现《石渠宝笈续编》著录王绂“北京八景”的谬误,认为胡广等13位永乐词臣题咏《北京八景》情景渲染多于实景刻画,而清宫旧藏本《北京八景图》的题跋、钤印、图文配置都与《北京八景诗集》有所出入,《北京八景图》并非王紱所作的实景画,可视为参照王紱诗作绘制出来的作品或摹本。

来自西方的学者常从中西文化交流的角度研究中国书画,如美国高居翰对清代画家龚贤的研究。德国海德堡大学胡素馨通过对乾隆时期的绘画《弘历洗象图》、《是一是二图》、玉粹斋婴戏图贴落及倦勤斋通景画进行视觉语言、图式特征及图像学分析,试图探讨18世纪中国统治阶层的视觉文化—“折射”。作者指出,这种折射分三个层次:第一是想象身份的投射。在《弘历洗象图》中,乾隆皇帝满足了他作为文殊菩萨身份的想象。第二是形象的折射。乾隆不仅仅满足“想象的身份”,而是在此基础上,把自己的样子本身投射在画中,形成一个“二我”构图。第三,空间的投射。乾隆皇帝理想的空间的投射。宫廷通景画反映了乾隆宫廷中的艺术观念:投射。作者通过对中西文化交流的探究及图像比对,分析了欧洲透视学与油画肖像技法以及视觉文化对清代宫廷绘画的影响。

一般学者认为艾启蒙《十俊犬图》册页乃艾启蒙为乾隆南苑行猎或木兰秋猎时所作。德国海德堡大学王廉明认为此套册页制作年代有待商榷。王廉明从中外文化交流角度,通过比对清宫犬图像的不同版本及西方油画、版画犬图像,结合18世纪全球犬图象的流转,认为北京故宫博物院所藏艾启蒙《十俊犬图》是一套以郎世宁《十俊犬图》为蓝本进行创作的册页,所绘并非同一时期的贡狗,而是不同时期犬图的综合,同时指出此册页为皇上把玩所作,具有个人色彩,且具有强烈欧洲低地绘画特色。

中央美术学院博士生郁文韬通过探讨《石渠宝笈》中著录动物图谱的具体历史语境和发展脉络,阐述了这批作品的性质和文化意涵以及背后的政治动机。作者认为聂璜《海错图》是晚明以来社会流行炫奇尚怪风尚的产物,代表了传统文人的博物图创作方式,蒋廷锡《鸽谱》是清宫带有博物图性质的动物图谱,代表用西洋画法写实的宫廷花鸟走兽画创作。《摹蒋廷锡鸟谱》与《兽谱》则将两种创作方法结合,用西洋画法的写实性表达中国传统博物学的文化意涵,文章并揭示了清宫博物图谱背后的政治诉求。

“元四家”之一的倪瓒是绘画史研究者经常惦记的课题。关于他的画像,相传有王蒙、王绎、赵元等为之写真传影,但此前的研究者关于倪瓒像系统个案的研究较少涉足或浅尝辄止。上海博物馆陶喻之对倪瓒像的作者、传本、刻本演变等问题进行梳理、解析和补充,通过作品视觉语言、图示分析、著录等进一步论证现藏台北故宫博物院元张雨题赞《倪瓒像》为王绎所作,对网上出现的“赵元为云林先生写照”画像,指出此作既非摹本又非创新,目前尚无证据表明赵元曾为倪瓒画像。作者发现上海嘉定《倪云林墓铭小像合刻》新史料,并做了整理和考证,进一步解析了倪瓒画像演变进程问题。

三、作品的藏识和流转

《石渠宝笈》的编纂无疑有利于书画作品更好的“藏”和“识”。编纂过程也是艺术品流转、鉴识、集藏过程。当作品来自地方权贵,抑或民间藏家,当作品从清宫流出,远走他乡,无不勾勒出一幅政治升平或动荡、社会变迁、民间离乱的生动画面。

中国美术学院博士生杨小京通过比较《墨缘汇观》和《石渠宝笈》以及对其中作品的研究梳理,论述了《石渠宝笈》著录和民间藏家安岐的交互关系,探讨了安岐藏品对乾隆皇帝欣赏品味的影响,尤其对董其昌的接受过程。

故宫博物院李湜通过对《石渠宝笈》著录的女画家及作品数目的统计和研究,探讨了女画家作品入宫主要是收购和地方官宦、权贵敬献两种途径。作者着重揭示了女画家陈书画作能敬献入宫的背景和原因以及过程。

众所周知阮元是清代著名思想家、经史学家,也是《石渠宝笈》续编的编纂者。浙江大学林如通过《石渠随笔》探讨阮元的书画鉴赏观,揭示了阮元在书画鉴定的方面角度的多样性,涉及到观察作品气韵风格,分析笔墨特点,考证其流传的著录、题跋、印章、装潢、材质以及画面建筑物、服饰装饰,文字中透露出的文史资料信息、语言习惯、文辞特征等。同时阐释了阮元鉴赏书画的特点。

倪瓒也是古代高士、贵族之典范,其人其画之影响在17、18世纪尤为强烈。北京画院赵炎哲从藏家、作品数量、价格、真伪考证、作品流转、评价等方面入手,对明末清初艺术市场上倪瓒画作进行了统计和梳理,论述了清初画坛的仿倪实践以及倪瓒画风在清宫的影响,尤其清世祖、乾隆帝、院画家、词臣画家的仿倪实践,指出倪瓒之画在明末清初艺术圈中成为人人顶礼膜拜的典范之作。经过流转迁徙,大部分倪瓒画作进入清内府,对清宫园林再造等方面产生了切实影响。

中国国家博物馆朱万章曾长期在广东省博物馆任职,通过比对、剖析作品尺寸、构图、风格、质地、钤印等方面,指出北京故宫博物院所藏吴伟《洗兵图》卷与广东省博物馆藏吴伟《洗兵图》卷应为同一卷,前者为后者的卷首佚失部分。作者并对《洗兵图》在明代、清代、民国的藏家及作品流传过程进行了考证,对有关藏鉴印进行了考释和辨析。

辽宁省博物馆郭丹对该馆藏《石渠宝笈》《秘殿珠林》著录书画作了整理和详细统计,并追溯作品来源。旅顺博物馆房学惠对该博物馆收藏的《石渠宝笈》著录书画作了梳理,对所藏作品的流藏作了详细考证。美国纳尔逊—阿特金斯博物馆马麟分析了该馆藏《石渠宝笈》著录作品,并对其来历、收藏途径作了详细研究。美国大都会博物馆刘晞仪对该馆藏《石渠宝笈》著录作品做了详细整理,并从中西文化交流视角、结合文献考据和图像学方法,着重对乾隆《鹿角图》的题材、构图、画法、题跋等进行详细辨析,认为《鹿角图》卷结合书画和满、汉价值观,包容西画元素,反映了乾隆的国际视野,透露其欲臣服西洋之野心。香港艺术馆司徒元杰对流转香港的清御府藏品进行整理研究和史学钩沉。

围绕会议主题,来自海外的学者对海外博物馆藏《石渠宝笈》著录的作品作了详细分析。艾德玄对檀香山艺术博物馆、史明理对大英博物馆清宫旧藏绘画收藏的历史和现状做了专门辨析和研究。

四、画家个案研究

《石渠宝笈》著录了大量古代知名画家的作品,但其中也有知名度不高、未被重视的实力派画家作品,这些案例对画家的“成才”或许有某种启示意义。故宫博物院汪亓研究探讨的清代画家禹之鼎可堪参照。论文从《石渠宝笈》著录的禹之鼎两件山水画入手,结合其留存的肖像画作,撷取其山水画图像,并利用书画著录、笔记史料中的相关材料,加以归纳梳理,探讨禹之鼎山水创作的笔墨源流及成因。论文揭示了禹之鼎虽然肖像画属上乘,但其山水画“侧身中流”的原因。

结语

围绕《石渠宝笈》的研究,可以看出本次论坛的“国际化”特色。学者们重视材料收集、整理,研究过程更重视分析的方法。国际性的视角和研究视野也使得本次《石渠宝笈》为主题的论坛别开生面。由此可见,中外学者加强交流与合作对拓展中国古代书画研究新局面大有裨益。

每一个人在历史长河中都是一粒尘埃。被后人乐道并记住者是一个人的文治,而非其武功。社会个体到整体尤其需要统治者对文明的尊重与心怀天下的解读。当紫禁城最后一位“主人”带着“石渠宝笈”的部分作品悄悄离开,并和这些作品一起在惊慌失措中流离失所,散落五湖四海,是否意谓“石渠宝笈”的凤凰涅槃?文化永存,《石渠宝笈》还在,也一直在述说几千年的风雨沧桑和悲壮历史。此刻,它仍静静躺在故宫某个书架上,等待人去听她述说,去揭示她更多的真相和秘密。

欧阳逸川

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……