千年丹青垂风雅 尽在岭南不曾休——粤博所藏绘画过眼录

- 来源:中国书画

- 关键字:溪山行旅,范宽

- 发布时间:2015-11-26 11:53

编者按:北宋范宽《溪山行旅》名闻遐迩,其实本期“古代作品”中《群峰晴雪图》则是北宋另一幅风格类似但画法迥异的杰作,值得赏读。此刻正在广东省博物馆展出。广东地处岭南,古属蛮荒之地,距中原腹地之远,仅次海南。但这不代表粤地和传统文化的距离。其实两者近在咫尺,甚至零距离。广东省博物馆所藏宋元明清书画规模、品质可证此言不虚。而粤博对其馆藏古书画的整理与鉴藏、研究,亦值得称道。其主办的“千年风雅—馆藏宋元以来绘画精品展”时间从2015年9月16日至2016年1月3日,展出古代各时期、各流派主要画家,包括粤地画家的精品,堪称一部简明中国绘画史图卷。2015年10月10日至11日,相应的学术研讨会在广州举行,来自全国各地二十余位知名学者对宋元以来绘画进行探讨。为此,本期特作粤博“宋元明清”绘画专题,推出难得一见的绘画高清图本,并有专家对这批经典作学理性考证与研究。此外,专题同时推出被美术史掩盖而默默无闻的清代中后期粤籍画家李魁,其绘画创作的先锋性以及诗书画印的全面修养,理应被美术史铭记。

广东省博物馆因毗邻港澳,地处对外交往的窗口,故南来北往之书画藏家多汇聚或途经此地。更重要的是,自20世纪60年代初,活跃于北京书画鉴藏界的书画鉴定家苏庚春(1924-2001)因受广东省高层领导邀请,南下供职于该馆,以独到的鉴定眼光和丰富的人脉资源,相继从广东、上海、天津、北京等地征集书画,奠定了该馆书画收藏的基础〔1〕。自20世纪60年代至2001年苏庚春先生归道山止,已累计为该馆征集宋元以来书画六千余件,其中有1012件经中国古代书画鉴定组鉴定确认为精品,分别编入《中国古代书画目录(第九册)》〔2〕和《中国古代书画图目(十三)》〔3〕中,使该馆成为在中国大陆地区仅次于北京故宫博物院、上海博物馆、辽宁省博物馆、南京博物院、天津博物馆的书画收藏大馆。尤其是明清时代的书画,无论从各个阶段代表性书画家人数和作品数量,还是在美术史上的地位,都是富有特色的。在主流美术圈之外,该馆还特别注重区域性书画的典藏,从明清时代直到20世纪以来的广东书画作品,均有大量收藏,成为该馆书画鉴藏的特色之一。

自1992年至2013年,笔者断断续续在广东省博物馆书画库房呆了二十一年。其间,寓目书画数千。举凡各个时期重要法书名绘,无不手自摩挲,会然于心。今欣闻广东省博物馆举办馆藏历代绘画展览并举研讨会,索序于余,遂欣然命笔,择其过眼之佳者,分述如次,或可窥其绘画鉴藏之一斑。

一、宋元名迹

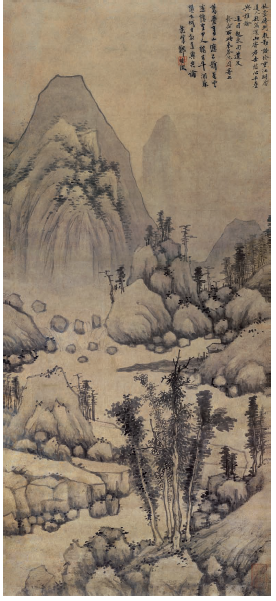

广东地区,因炎热潮湿,自古以来,不利书画收藏,故宋元名迹极为罕见。尽管如此,广东省博物馆亦在南中国地区异军突起,所藏宋元名迹首屈一指。北宋的《群峰晴雪图》虽无作者名款,但却有“熙宁辛”三字,据此可推出绝对年款乃1071年。而年款书于树缝山石间,则是沿袭“画之款识,唐人只小字藏树根石”之风,同时亦印证“至宋始有年月纪之,然犹是细楷一线,无书两行者”〔4〕。该画乃广东藏家吴南生所捐赠,书画鉴定家谢稚柳(1910-1997)在诗堂中题识,称“此图风格特为温润,为北宋所罕见”〔5〕,足可见北宋山水画风之侧影。此画乃该馆所藏绘画中之年代最早者。

南宋陈容的《墨龙图》,乃该馆所藏绘画中最具分量者,一度被目为镇馆之宝。陈容以画龙著称,然其作品,世不多见,笔者曾专文论述,阐释其传世作品及艺术特色〔6〕。近世鉴定家徐邦达(1911-2012)在其论著中言及此图,许为佳构〔7〕,而张珩(1914-1963)则在其《木雁斋书画鉴赏笔记》中提及陈容另一件佳作《九龙图卷》(美国波士顿美术馆藏)〔8〕,则可与该图并称陈容作品之双壁。是图所绘云龙飞翔,尽得神龙飞跃灵动之态。元人汤垕称陈容“深得变化之意,泼墨成云,噀水成雾,醉余大叫,脱巾濡墨,信手涂抹,然后以笔成之”〔9〕,此图正可印证此说。大凡研究宋代绘画史者,未有不提及此图者。

另有一件署款为“夏圭”之《春游晚归图》斗方,乃香港藏家李国荣先生所捐赠。2000年8月,笔者曾随先师苏庚春一道赴北京徐邦达寓所,一同掌眼,均定为宋代佳作,而“夏圭”款则为后添。此图树枝乃马远笔法,而山石则为北派风格,实乃南宋时代山水之缩影。

宋人《伏虎罗汉图》是佛教题材人物画,衬景如松针、枝桠与山石等均为宋人笔法,人物之衣纹、线条遒劲而流畅,如行云流水,既反映出宋代山水画的一个侧面,也可证宋代人物画之特色。此图曾经书画家唐云(1910-1993)、周怀民(1906-1996)等鉴藏。

元人《古木遥岑图》(又名《溪山烟霭图》)署款“郭熙”,但从时代特色看,与郭熙并无关系,经鉴定确认为后添款,且为元人作品。此图钤有朱文方印“辑熙殿宝”、朱文半印“典礼纪察司印”和朱文方印“孙承泽印”。“辑熙殿宝”是南宋皇家藏书楼藏书印,与常见的被公认为标准印的原印的刻法与线条略有不同〔10〕,当为后世伪刻加钤;“典礼纪察司印”是明代内监掌管藏物之印。“孙承泽印”与《中国书画印鉴款识》所载印鉴一致〔11〕,当为清初收藏家孙承泽(1592-1676)曾经鉴藏,不过据查孙氏《庚子销夏记》,则并无著录。杨仁恺(1915-2008)认为此画“作品风格出自郭熙,而功夫有所不逮。后人加上名款,有画蛇添足之嫌。应为元人无名氏之作,或曾见具款,被作伪者割去,亦未可知。此类情形,所见不鲜”〔12〕,此图可作为书画作伪改款或后添款的范例。此图树枝为蟹爪枝,山石则为斧劈皴,为典型的宋代画风。此图系元人仿郭熙风格所绘,故画风与郭熙的代表作《窠石平远图》(北京故宫博物院藏)和《早春图》(台北故宫博物院藏)极为接近。据此可看出郭熙绘画在元代受到追捧,及其对后世的影响。

《黄鹤楼图》团扇是为元人作品,但上面署款“元丰二年龙眠居士李公麟制”,并钤白文方印“龙眠”和朱文方印“伯时”。款印均系后人所添加,这是将无款画添加新款或原旧款挖补后添加伪款和印,是书画作伪常见的手法之一。此图所绘黄鹤楼的鸱吻朝内,乃宋代建筑风格,山水衬景也沿袭了宋代画风。

元人《竹石图》并无款识,其画风颇类元代李衎(1245-1320)、柯九思(1290-1343)〔13〕、管道昇(1262-1319)、顾安(1289-1365年后)、吴镇(1280-1354)等人墨竹画风,具有浓郁的时代特色,属典型的文人画。中国古代书画鉴定组在鉴定此作时认为其画风“近顾定之”〔14〕,顾定之即为元代画家顾安,以画墨竹名世。

此外,另一件元人的《古木兰石图》也无款识,画风古雅,其画兰承继了宋代赵孟坚(1199-1264)风格。

二、明代绘画

明代绘画中,早期有浙派的戴进、吴伟和以画竹著称的夏昶;中期有宫廷画家边景昭、林良、何浩及“吴门画派”的沈周、唐寅和文徵明;后期则有“青藤白阳”徐渭、陈道复和董其昌、蓝瑛、张瑞图、曾鲸、陈洪绶等。这些不同时期的画家及其艺术佳构,几乎构成了一部完整的明代绘画史。

戴进(1388-1462)是“浙派”先驱,以山水和人物见长,其画师承宋代郭熙、马远、夏圭、李唐,同时又能自出机抒,因而被称为是“行家兼利者也”〔15〕。《二仙图》所绘为刘海、铁拐李二仙〔16〕,人物衣纹线条为铁线兼兰叶描,衬景之山水和树枝均承袭了宋画风格,反映出明代早期人物画特色〔17〕。吴伟(1459-1508)亦为“浙派”代表画家,亦以山水和人物见长,时人称其“作山水落笔健壮,白描尤佳,观者自然起兴,同艺不及”〔18〕,《洗兵图》是其白描人物画经典之作,流传有序。该图曾经《石渠宝笈》著录,后流出宫外,被分割成两段,另一段现藏于北京故宫博物院〔19〕,分别著录于《故宫已佚书画目》和杨仁恺的《国宝沉浮录(故宫散佚书画见闻考略)》〔20〕,刘九庵(1915-1999)《宋元明清书画家传世作品年表》亦有著录〔21〕。笔者曾撰文阐述其流传及鉴藏过程〔22〕,是明代白描人物画的代表作。吴伟的另一件作品为《寒江钓艇图》〔23〕,是其融山水与人物于一体的代表作。作者署穷款“小仙”,且位置在画面显眼处,与唐宋人署款迥然有别。

夏昶(1388-1470)是明初擅写墨竹画的文人画家,被称为是继李衎、顾安之后墨竹画之“后劲”,“一位集大成式的人物”〔24〕。笔者在《明初文人墨竹画探究》中将其墨竹画分为风竹(即动态的竹)和静态竹两种类型〔25〕,《凤池春意图》〔26〕和《奇石疏篁图》〔27〕均属于前者。两画分别由作者自题画名,开创了明初画家自拟画名之先河,而墨竹画法在承继宋元画风之外,已能发挥己意,诚如清人徐沁所评:“烟姿雨色,偃直浓疏,各合矩度,盖行家也”〔28〕。

边文进和林良(1426-1500年后)〔29〕都是明代宫廷画家之杰出代表。边文进传世作品极少,《雪梅双鹤图》无论从尺幅、品相还是艺术水准,都可称上乘之作。该图是苏庚春意外从一堆并不起眼的书画、古籍中慧眼识珠挖掘出来的,一度成为苏庚春所高扬的“鉴伪易,鉴真难”的生动范例〔30〕。苏庚春曾专门撰文予以介绍,对其艺术风格及其艺术成就给予极高评价〔31〕。中国古代书画鉴定组鉴定此画时,评该画“工笔设色,韵味自足,不以工细而流于刻板”〔32〕。《明画录》称其画风“妍丽生动,工致绝伦”〔33〕,此《雪梅双鹤图》可当得此誉;林良为供职内廷的广东画家,以花卉翎毛著称,其画开启了水墨小写意之先声。因其独特的地缘优势,广东省博物馆所藏其作品极多,计有《松鹤图》《柳塘翠羽图》《雪芦寒禽图》《双鹰图》等,既有工整精致者如《松鹤图》,也有水墨小写意者如《双鹰图》。另一个宫廷画家何浩也是广东人,传世作品目前所知仅有两件,另一件《万壑松涛图卷》现藏于辽宁省博物馆,曾经《石渠宝笈》初编著录〔34〕。广东省博物馆所藏其《万壑松涛图卷》是由笔者征集自北京某拍卖行,曾经苏庚春等人鉴定为真迹。笔者亦曾撰文论述其流传过程及艺术特色〔35〕,曾收录于《广东历代绘画展览图录》。此图作者自题:“万壑秋涛□□□仁智殿兼□□□□殿□□□五羊何浩写。”虽然有多字漫漶不清,但据此可推出,何浩为供奉内廷的广东人。此图的发现与征集,不仅可进一步丰富广东绘画史,更重要的是,为研究明代宫廷绘画提供了更为珍贵的第一手资料。

“吴门画派”是该馆明清书画收藏中的重镇,除仇英外,“吴门画派”代表画家沈周、唐寅、文徵明及其传人如文彭、陆士仁、文嘉、陈道复、梁孜等人作品均有收藏,且多为典型性风格的代表作。

沈周(1427-1509)的作品既有山水如《溪山高逸图》卷、《青山暮云图》,也有较为罕见的花鸟如《荔枝白鹅图》等。《溪山高逸图》卷被傅熹年认为存疑〔36〕,而张珩一开始看假,后经仔细比对、研究后认为是沈周真迹〔37〕,其他如启功、谢稚柳、徐邦达、苏庚春、杨仁恺等均鉴定为真迹无疑。对此卷之所以会产生一些歧义,在于此卷画工流于粗犷,易被目为戾家所绘,殊不知沈周画风有细笔与粗笔两种,俗称为“细沈”和“粗沈”,此卷恰为“粗沈”之代表。此卷由伊秉绶题引首,后有朱彝尊(1629-1709)、蓝涟、毕光祖、胡琪、陆时化(1714-1779)等人题跋观款或钤印,是一件流传有序的沈周作品。文徵明(1470-1559)作品中,山水(《淞江图》)、人物(《老子像》)、花鸟(《芙蓉图》)均有典藏,以山水多且佳。《淞江图》曾经清宫收藏,钤有“乾隆御览之宝”、“三希堂精鉴玺”等印,并有王毂祥(1501—1568)题跋,是文徵明细致工整的山水画作,而《芙蓉图》是其传世作品中少见的花鸟画,工整秀逸,融合院体花鸟之风,并不乏文人笔情墨趣,是明代花鸟画的代表作〔38〕。唐寅(1470-1523)以山水和人物见长,在所藏作品中,有山水(《楸枰一局图》《清溪松荫图》等),亦有人物(《空山长啸图》)。《楸枰一局图》为书画鉴藏家孙煜峰(1901-1967)捐赠,是唐寅传世山水画中较为精致之作,唐寅自题诗曰:“树合泉头围绿荫,屋横涧上结黄茅。日长别有消闲兴,一局楸枰对手敲。”诗情与画意相结合,反映出“吴门画派”文人画作风。“吴门画派”传人中,陆治(1496-1576)的《寒泉图》、文彭(1498-1573)的《墨竹图》、文嘉(1501-1583)的《山水花卉册》、文伯仁(1502-1575)的《秋江隐居图》等均很好地传承了吴派画风,使“吴门画派”—这个对明代中后期以后中国画坛影响甚巨的文人画派之学脉得以延续。

晚明时期,值得一提的是“青藤白阳”和“松江画派”。

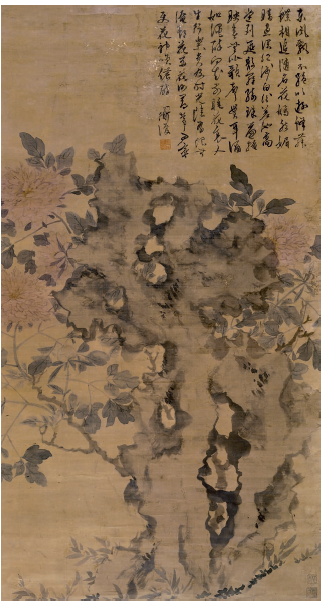

“青藤白阳”中陈道复(1483-1544)也是“吴门画派”传人,以花卉著称,与徐渭并称,是写意花鸟画的里程碑人物;徐渭(1521-1593)是泼墨写意的集大成者,以恣肆淋漓且狂怪的画风见称。谢稚柳在《水墨画》中称陈道复“才思清新,笔花墨叶,芳菲菲兮袭予”,而徐渭“使酒狂歌,放诞不羁,有震惊人的气势”〔39〕。陈道复的《牡丹文石图》(又名《湖石牡丹图》)尚介乎工笔与小写意之间,与徐渭的《竹石图》相比,自然显得不够狂放。徐渭在《竹石图》题诗曰:“纸畔濡毫不敢浓,窗前欲肖碧玲珑。两竿梢上无多叶,何自风波满太空。”一个解衣般礴、天马行空的真画者跃然纸上。其他如陈道复的《栀子花图》《四季花卉屏》及徐渭的《梅竹图》《瓶花图》等均体现了写意花鸟之风采。美术史学者薛永年认为:“在写意花鸟画发展中,陈淳对前人的超越,徐渭对陈淳的突破,是具有划时代意义的。”〔40〕从这些画不难看出,这种划时代意义所表现出的鲜明的绘画特征。

董其昌(1555-1636)是“松江画派”的领军人物,是山水画“南北宗论”的鼓吹者,是一个集山水画创作与理论于一体的时代先锋。在所藏近三十件书画中,山水画是主流,《仿王维山水图》(又名《右丞诗意图》)作于董其昌70岁时,构图繁密,草木华滋,是其晚年经意之作;另一件山水画《青山白云红树图》则老笔纷披,虽无年款,但从其笔法与气韵看,亦当为晚年之作。董其昌曾说:“文人之画,自王右丞始。其后董源、僧巨然、李成、范宽为嫡子,李龙眠、王晋卿、米南宫及虎儿,皆从董巨中来。直至元四大家黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭,皆其正传。吾朝文、沈,则又遥接衣钵。”〔41〕从董氏山水画中,也不难看出其“遥接衣钵”之传承关系。在这两件山水画作品中,自然能看出此点。在以松江地区为画坛中心的绘画圈中,如赵左的《烟江叠嶂图卷》、吴振的《雉衡草堂图》、沈士充的《茅檐静坐图》等,均可算是“遥接衣钵”之作了。

明代后期是艺术发展的兴盛时期,以故在画坛上名家辈出,各领风骚。上述“青藤白阳”和“松江画派”之外,张瑞图、蓝瑛、曾鲸、陈洪绶等人均在各自的绘画领域独占鳌头,留下浓墨重彩的一笔。

张瑞图(1570-1641)在书法上与董其昌、邢侗、米万钟并称“晚明四家”,绘画方面亦未遑多让,以山水见长,画风疏淡。《疏林远树图》是为仿倪云林笔意而作,但不乏己意,近景构图采用了倪瓒三段构图法,远景则为张氏笔意。用笔简洁,意境悠远,正如其在画中题识所云“画苑中倪高士一派最为疏简矣,然亦费大半日工夫,向后勿复见役也”,可谓得倪氏真传;蓝瑛(1585-约1666)被称为“浙派殿军”,属后浙派的中坚人物,亦以山水见长,被称为是“晚明山水画家当中,最为多才多艺且最具原创力的一位”〔42〕。在所藏八件山水作品中,《仿董北苑山水图》属最晚年之作(74岁),用笔老辣,构图疏淡简远,反映其成熟时期的画风。该作亦曾经孙煜峰鉴藏。

曾鲸和陈洪绶都是晚明时期独具特色的人物画家。

曾鲸(1564-1657)〔43〕画风与传统人物画不同的是,由于地理优势,他有意无意地受到来自以利玛窦(1552-1610)为代表的西方传教士所带来的西方绘画的影响,故在人物的造型、绘画材料的使用等方面,都吸收了西洋画的元素,并影响了以他为中心一批画家,形成“波臣画派”〔44〕。《徐明伯像卷》也和曾鲸的其他人作品一样,是为时人造像,人物由曾鲸所绘,景致为沈士鲠所补。拖尾有陈继儒、娄坚、闵声、吴伟业等人题跋,多为针对画像主人而生发的感想。这类行乐图在明末清初较为多见〔45〕。此图曾经徐伯郊所鉴藏。

陈洪绶(1598-1652)与崔子忠(1574-1644)并称“南陈北崔”,其人物画变型夸张,极具装饰性与制作性,《调梅图》极大地将这种个性发扬光大,无论是仕女的服饰或面颊,还是作为陪衬的太湖石、几案等,均具有变形主义倾向,且颇具拙趣,正如美术史学者高居翰所说,陈洪绶“故意把笨拙感带到夸张的地步,反而似是而非地达到了极其精致的水平”〔46〕,此画正好可印证此说。此画曾经为张大千(1899-1983)、孙煜峰等人鉴藏。其他如《右军笼鹅图》《渊明饮酒图》《寒香幽鸟图》等从不同侧面反映出陈洪绶的绘画风貌。

三、清代绘画

明末清初是中国绘画的辉煌时期。清初画坛,习惯上被划分为正统派和野逸派两大不同的阵营。

“正统派”画家,以王时敏、王鉴、王翚、王原祁、吴历和恽寿平为代表,六人并称“四王吴恽”;野逸派画家,以朱耷、石涛、髡残、弘仁为代表,四人并称“四僧”,同时,以査士标、孙逸、萧云从、梅清、戴本孝为代表的“新安画派”和以龚贤、邹喆、高岑、叶雨等为代表的“金陵画派”也属野逸派范畴。无论正统派还是野逸派,他们的作品在广东省博物馆皆有收藏。这反映出该馆所秉持的以充实绘画史为导向的收藏理念。

王时敏(1592-1680)是“四王”之首,又被称为“娄东画祖”〔47〕,是清初正统派画家的领袖式人物。画风从董源、巨然到“元四家”之黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇一直到董其昌等,均有师法,在仿古、摹古等与古为徒的艺术理念中开启新意。《拟子久山水图》是其晚年之作(73岁),是其一贯的以构图慎密、气韵森严画风见称的延续。他在画中自题“年老目眵,久疏笔砚,适见佳纸,偶发兴盤礴,遂尔成图,似略得子久笔意,殊用自喜”,体现其追慕古意的艺术追求。在这一年(1664年),王时敏作过多件仿古山水图,其中至少有四件是仿黄公望而作〔48〕,可见其对黄氏的心慕手追,或可概见正统画派所高扬的师法古人的艺术精神。此图曾经孙煜峰鉴藏。

王鉴(1598-1677)曾得董其昌指授,故早期画艺受董氏影响明显,后上追董巨、“元四家”。和王时敏一样,王鉴对黄公望尤为推崇,故画风浸淫亦深。《北固山图》作于明崇祯十二年(1639),故印鉴中仍为“玄照”(到清代康熙朝以后,因避康熙玄烨讳,王鉴始改名“圆照”)。此图风格与上述《拟子久山水图》一样,均为作者的代表作。时人王士騄在画中题跋称王鉴“摹古画靡非优孟也,而于董巨尤深入”,“时甫离案牍,历长路风尘,望江南佳山水而作此图,神襟爽洽,意色欲飞,更是其得意之笔”,说明此画确为王鉴的铭心佳品。此图曾经孙煜峰鉴藏。王翚(1632-1717)是王时敏、王鉴的入室弟子,同时又是“虞山画派”的创始人。与其师王时敏、王鉴不同的是,王翚熔北派山水和南北山水于一炉,故画风也与正统派诸家略有不同。他喜好临摹古画,几可乱真,故“吴下人多倩其作装潢为伪,以愚好古者”〔49〕,但有论者指出:“从王翚所作的宋元古画伪品中可以明显看出对于原来母本的偏离,这些画实际成为王翚独立创作的作品”〔50〕。从现存署有王翚本款的仿古作品中亦可证实此点。王翚在《松亭秋爽图》中题识曰:“云西老人《松亭秋爽图》,清真秀拔,笔外有神,当与元镇、叔明并驾于古。戊子腊月廿四日,耕烟散人石谷子王翚。”“云西老人”即曹知白(1272-1355)。从其题识可知当为临摹曹氏之作。有论者将王翚的“模仿”归结为对照式的模仿、选择式的模仿、追忆式的模仿变法式模仿、汇总式模仿和创造式模仿〔51〕,很显然,王翚的《松亭秋爽图》属于晚年所作的创造式模仿。道光时期书画家叶道芬在题跋中称“耕烟老人画,落笔便神妙,我辈既不能赞,亦毋庸赞。此帧尤其遣意之作,精深淡远,不仅与云西抗衡也,唯有合十顶礼而已”,对王翚及此画推崇有加。

王原祁(1642-1715)是王时敏之孙,曾供奉内廷。他继承家法,学“元四家”,也像其祖父一样,尤为推崇黄公望,故绘画受黄氏影响亦深。与其他诸家不同的是,王原祁并未一味临摹古画,而是在观摩中体味其个中三昧,从而形成自己的风格。正如他自己所说:“临画不如看画。遇古人真本,向上研求,视其定意若何,结构若何,出入若何,偏正若何,安放若何,用笔若何,积墨若何,必于我有一出头地处,久之自与吻合矣。”〔52〕虽然如此,但要真正得其精髓,在“心慕”之外,尚需“手追”,《夏山图》便是其“手追”之作。从其题识可知,是友人出示王翚(石谷)临子久《夏山图》,并索笔,他遂“写此奉寄”。该图与黄子久画风相比,显得清新,古意中不乏新意。王翚在画上题跋,对王原祁画风给予高度评价:“麓台给谏笔墨妙天下,一扫秾纤刻画之习。盖由家学渊源,遂至穷神入化。此图峰峦树石浑朴古雄,真能集诸家之胜,即一峰、黄鹤不得擅美于前。”虽不乏溢美揄扬之辞,但确乎可反映出画风与其他三家相比,似有出蓝之势。

吴历(1632-1718)既是一个书画家,也是一个天主教徒,晚年一度生活在澳门。他虽然与“四王”并称,也与王翚一道同师王时敏,但画风与“四王”并不相近。《林深尘远图》所显示,吴历绘画中披麻皴法表现出的草木极为浓密,山势起伏,且有阴影,似有受西洋画影响之痕。

曾经为庞莱臣、孙煜峰鉴藏。

恽寿平(1633-1690)是清初“常州画派”的代表画家,本来初以山水见长,因避其好友王翚之锋芒,遂改画花卉,遂一举成名,开创了没骨花卉之法,影响清代以来直至近代画坛三百余年〔53〕,《菊花图》便可看出其基本画风。由于他在有清一代影响较大,且多为藏家所追捧,故其画从清初以降,便有不少赝品,这是需要特别注意的。此画曾经广东文人黄节、罗复堪等人鉴藏。恽寿平也有不少山水行世,所藏《春江图》《春云出岫图》均反映出他绘画的另一面。有论者认为“他的山水画有的作品几乎和王石谷的无法区别”〔54〕,主要不是指画风而是指艺术品格。平心而论,虽然恽寿平有谦让之意,但就其山水画来说,并不比王翚弱,从这两件作品便可看出来。

作为清初野逸派的代表,“四僧”的画风与“四王”有天壤之别。不仅如此,“四僧”之间的画风也各不相同。他们也学董巨、“元四家”,但立足于创新,在我行我素中恣肆地表达艺术诉求。

弘仁(1610-1663)是“新安画派”的代表画家,与黄山结下不解之缘。画风荒寒,意境幽深。《松壑清泉图》之山石多以黄山为原型,写山之轮廓,并有大块留白,既是写实,也是写意。有意思的是,在无锡博物院也收藏一件与此作类似的弘仁作品,俗称“双胞胎”,也有鉴定专家指出无锡所藏为摹本,尚需进一步研究证实。

髡残(1612-1686)是“四僧”中唯一因为宗教信仰而出家者。他长期活动于南京,但生平事迹不为人熟知,笔者曾经撰有论著对其艺术历程及绘画成就展开探讨〔55〕。先师苏庚春就曾经指出,髡残“不像当时的四王一些人一样,专门去临古,而是掌握自然的变化,写出真实的景色”〔56〕,《水阁观书图》(又名《黄山烟树图》)便是写生的例证。该图以黄山为原型,用笔苍劲老辣,多用焦墨枯笔,意境浑厚,是髡残的代表作之一。

朱耷(1626-1705)和石涛(1630-1705)都是明宗室,因明亡而逃禅。两人均为大写意水墨为主,但朱耷画风冷峻,有出世之感,而石涛画风清雅,有入世之想。朱耷的《疏柳八哥图轴》和《眠鸭图》均描写孤独的小雀或眠鸭,似为作者自况,画面幽寂,笔简意绕;石涛的《墨荷图》受徐渭影响,泼墨写意。他自题曰:“慢道花香叶不香,花时虽好叶时常。怜他出水舒仙掌,向月迎风碧舞裳。”一种诙谐的文人情趣呼之欲出。

“新安画派”诸家中,多以黄山为描写对象。梅清(1623-1697)的《黄山图》册便是以黄山的天都峰、北海、西海门、文殊院、松谷、齐云岩、柏枧飞桥、云门、敬亭山、茶峡草堂、琴溪积雪等为母本,充分发挥自己的笔意。正如他在画中自题所云“意之所至”,实质上是将眼中之山与心中之山融为一体。

“金陵画派”中,龚贤(1618-1689)的《溪山云树图》可作为代表。龚贤的画风通常有“白龚”和“黑龚”之说。此图显然属于后者。所绘溪山云树颜色厚重,意境苍浑。龚贤自题曰:“画苑山水家以董元为鼻祖,而世罕觐其真迹,以余所见种类不一,故可拟也。《图绘宝鉴》称巨然实师董,余所见僧巨真迹独多,由巨然而上溯,其渊源似可以得其梗概矣,况证之以近代华亭太史之临本,与余梦中老人亲授有符合,故今有积墨一派,积墨者,北苑之擅长也。人恒责宋之渲染甚厚,抑知余之有所本乎?此作成是由巨而趋董者也,因纪之用呈良翁先生即可,半亩龚贤。”据此可知,龚贤积墨之法,实源自董源。正如龚贤字号“野遗”,此图也正与此合,不乏野遗之气。

清代中期以降,“扬州画派”的郑燮(1693-1765)、华岩(1682-1756)、金农(1687-1763)、黄慎(1687-1768)、罗聘(1733-1799)等人作品大多以写意花鸟画为主,题材多为梅兰竹菊“四君子”,而黄慎独以人物见长,华岩偶亦有人物行世。所藏各家作品体现出清代中期文人画发展的一个高峰。“扬州画派”的画风,在当时被目为“怪”,以至于有“扬州八怪”之说。究其实,是他们属非正统派画家,作品多具野逸之风。从以上诸家的作品均可证实此说。

晚清时期的作品,以“海上画派”的赵之谦(1829-1884)、任伯年(1840-1895)、吴昌硕(1844-1927)等人为代表。赵之谦的《花卉册》、任伯年的《钟馗》和吴昌硕的《墨梅图》都是清代中期以来文人画逐步走向世俗画的明证。这些作品在商业化程度极高的上海地区,为了迎合观众,自然就会在题材及画境上贴近生活,让象牙之塔以外的寻常百姓都能欣赏。

结语

值得一提的是,作为一个地处岭南的省级大馆,广东省博物馆在收藏主流美术圈作品之外,更侧重区域美术的典藏。从现存最早的广东人绘画作品《湖山平远图》到明代林良、张誉、伍瑞隆、杨昌文、清代张穆、黎简、谢兰生、苏六朋、苏仁山、居巢、居廉及20世纪以来的“岭南画派”(高剑父、高奇峰、陈树人、关山月、黎雄才)和广东“国画研究会”(赵浩公、黄君璧、卢子枢、卢振环、潘达微..),甚至还健在的广东画家如杨之光、林墉、梁世雄、方楚雄等等,构成了一部完整的广东绘画史。

不仅如此,由于早期苏庚春与全国各地书画家的人脉关系,且基于收藏当代的理念,从20世纪60年代起,便陆续征集一批包括陈师曾、齐白石、黄宾虹、溥儒、傅抱石、李可染、徐悲鸿、潘天寿、谢稚柳等人在内的20世纪名家作品。这在专门以收藏古代文物为特色的省级博物馆是极为少见的。事实已经证明,正是这种超前的收藏理念,使得广东省博物馆的20世纪书画家作品成为继古代书画之后收藏的又一大特色。

作为曾经的粤博人,笔者也为该馆的书画征集与鉴藏竭尽绵薄之力。衷心希望该馆的书画征集与书画鉴藏继续秉承苏庚春等前辈创立的传统,为馆藏书画征集更多、更具特色的作品。

注释:

〔1〕关于苏庚春对广东省博物馆书画藏品的鉴藏之功,可参见广东省博物馆、广东省文物鉴定站编《纪念苏庚春先生暨征集书画精品集》,岭南美术出版社2013年版。

〔2〕中国古代书画鉴定组编《中国古代书画目录(第九册)》,文物出版社1991年版,第1—26页。

〔3〕中国古代书画鉴定组编《中国古代书画图目(十三)》,文物出版1996年版。

〔4〕钱杜《松壶画忆(上卷)》,载《中国古代画论类编(下)》,人民美术出版社版1957年,第978页。

〔5〕广东省博物馆编《吴南生捐赠书画集》,岭南美术出版社2011年版,第3—7页。

〔6〕朱万章《陈容画龙研究》,载朱万章《书画鉴考与美术史研究》,文物出版社2011年版,第181—197页。

〔7〕徐邦达著,故宫博物院编《徐邦达集八·古书画过眼要录·晋隋唐五代宋绘画》,故宫出版社2014年版,第248—249页。

〔8〕张珩《木雁斋书画鉴赏笔记(肆)》,上海书画出版社2015年版,第2469—2471页。

〔9〕汤垕《画鉴》,转引自陈高华编《宋辽金画家史料》,文物出版1984年版,第774页。

〔10〕参见林申清编著《中国藏书家印鉴》,上海书店出版社1997年版,第262页。

〔11〕上海博物馆编《中国书画家印鉴款识(下册)》,文物出版社1987年版,第856页。

〔12〕杨仁恺《中国古代书画鉴定笔记(柒)》,辽宁人民出版社2014年版,第3109页。

〔13〕徐邦达《柯九思生卒年岁考正》,载徐邦达《历代书画家传记考辨》,上海人民美术出版社1983年版,第32—33页。

〔14〕杨仁恺《中国古代书画鉴定笔记(柒)》,辽宁人民出版社2014年版,3113页。

〔15〕徐沁《明画录》卷二,华东师范大学出版社2009年版,第41页。

〔16〕该图曾经被认为描绘的是合和二仙,参见《名家翰墨41·广东省博物馆藏明画特集》,翰墨轩出版有限公司1993年版,第20—21页。但从其人物装饰和形象看,当为刘海和铁拐李更为精确。

〔17〕广东省博物馆编,朱万章主编《明清人物画》,岭南美术出版社2008年版。

〔18〕夏文彦《图绘宝鉴》卷六,于安澜编《画史丛书》第二册,上海人民美术出版社1963年版,第166页。

〔19〕单国强主编《故宫博物院藏文物珍品大系·院体浙派绘画》,商务印书馆(香港)有限公司2007年版,第138页。

〔20〕杨仁恺《国宝沉浮录(故宫散佚书画见闻考略)》,上海古籍出版社2007年版,第383页。

〔21〕刘九庵编著《宋元明清书画家传世作品年表》,上海书画出版社1997年版,第165页。

〔22〕朱万章《吴伟〈洗兵图〉鉴藏考》,载张毅清、何晓英主编,浙江省博物馆编《明代浙派绘画国际学术研讨会论文集》,浙江人民美术出版社2012年版,第242—248页。

〔23〕《名家翰墨41·广东省博物馆藏明画特集》,翰墨轩出版有限公司1993年版,第58—59页。

〔24〕孙机《中国墨竹》,载孙机《仰观集:古文物的鉴赏与鉴别》,文物出版社2012年版,第495页。

〔25〕朱万章《明初文人墨竹画探究》,苏州博物馆编《苏州文博论丛》2011年(总第2辑),文物出版社2011年版,第239页。

〔26〕中国美术全集编辑委员会编《中国美术全集·绘画编6明代绘画上》,上海人民美术出版社1988年版,第45页。

〔27〕同〔23〕,第18—19页。

〔28〕(清)徐沁《明画录》卷七,华东师范大学出版社2009年版,第146页。

〔29〕汪世清编著《艺苑疑年丛谈》,紫禁城出版社2002年版,第14—15页。

〔30〕朱万章《书画鉴定家苏庚春》,载朱万章《岭南近代画史丛稿》,广东教育出版社2008年版,第205—213页。

〔31〕苏庚春遗著,朱万章整理《犁春居书画琐谈(二)》,《中国书画》2015年第6期,总第150期。

〔32〕杨仁恺《中国古代书画鉴定笔记(柒)》,辽宁人民出版社2014年版,第3106页。

〔33〕(清)徐沁《明画录》卷六,华东师范大学出版社2009年版,第119页。

〔34〕辽宁省博物馆编委会编《辽宁省博物馆藏·书画著录:绘画卷》,辽宁美术出版社1998年版,第295—298页。

〔35〕朱万章《鲜为人知的粤籍宫廷画家:何浩》,载朱万章《明清广东画史研究》,岭南美术出版社2010年版,第19—27页。此外,聂崇正亦撰文介绍此作,见聂崇正《记新发现的一幅明代宫廷绘画》,《艺术市场》2003年第11期。

〔36〕中国古代书画鉴定组编《中国古代书画目录(第九册)》,文物出版社1991年版,第1页。

〔37〕郑重《中国文博名家画传·张珩》,文物出版社2011年版,第249页。

〔38〕朱万章《明清花鸟画的嬗变与演进》,载广东省博物馆、香港中文大学文物馆编《明清花鸟画》,香港中文大学文物馆2001年版,8—16页。

〔39〕谢稚柳《水墨画》,上海画报出版社2002年版,第138页。

〔40〕薛永年《从白阳到青藤—陈淳、徐渭写意花鸟画之变管窥》,载《乾坤清气:青藤白阳书画学术研讨会论文集》,澳门艺术博物馆2010年版,第240页。

〔41〕(明)董其昌《画禅室随笔》卷二,华东师范大学出版社2012年版,第76页。

〔42〕(美)高居翰(James Cahill)《山外山:晚明绘画(一五七〇—一六四四)》,台湾石头出版股份有限公司1997年版,第251页。

〔43〕关于曾鲸生卒年,有多种不同的说法,今依据刘九庵《宋元明清书画家传世作品年表》,上海书画出版社1997年版,第224—395页。

〔44〕关于这一画派的详细情况,可参见(日)近藤秀实《中国画派研究丛书·波臣画派》,吉林美术出版社2003年版。

〔45〕关于这一论题的研究,可参见毛文芳《图成行乐:明清文人画像题咏析论》,台湾学生书局有限公司2008年版。

〔46〕(美)高居翰(James Cahill)原著,李渝译《中国绘画史》,台湾雄狮图书股份有限公司1984年版,第135页。

〔47〕温肇桐《清初六大画家》,香港崇明出版社1970年版,第17页。

〔48〕徐邦达《改订历代流传绘画编年表》,人民美术出版社1994年版,第142页。

〔49〕(明)周亮工《读画录》卷一,于安澜编《画史丛书》第五册,上海人民美术出版社1963年版。

〔50〕(美)方闻著,李维琨译《心印:中国书画风格与结构分析研究》,陕西人民美术出版社2004年版,第208页。

〔51〕陈履生《明清中国画大师研究丛书·王石谷》,吉林美术出版社1996年版,第73—82页。

〔52〕(清)王原祁《雨窗漫笔》,西泠印社出版社2008年版,第23页。

〔53〕朱万章《恽寿平艺术及其对清代画坛的影响》,广东省文物鉴定站编《文物鉴定与研究(五)》,文物出版社2012年版。

〔54〕(日)内藤湖南著,栾殿武译《中国绘画史》,中华书局2008年版,第164页。

〔55〕朱万章《石溪》,河北教育出版社2003年版。

〔56〕苏庚春《苏庚春中国画史记略》,广东旅游出版社2004年版,第235页。

朱万章

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……