唐代的写意山水画——谈韩休墓出土山水壁画

- 来源:中国书画

- 关键字:唐韩休,五牛图

- 发布时间:2015-11-26 11:40

唐韩休墓位于西安市长安区大兆街道办郭新庄村杜陵东南两公里的少陵原,这里是唐代重要的墓葬区。根据墓志及文献记载,墓主韩休(672-740)系京兆长安人,开元初年为虢州刺史,后转尚书右丞,历司封员外郎、起居郎、中书舍人,迁礼部侍郎,兼知制诰,开元二十八年(740)五月卒,年68岁。谥号文忠,追赐太子少师。宝应元年,追赠太子太师,扬州大都督。“(张)九龄已老韩休死,无复明朝谏疏来”—宋人晁说之用这首诗来表达张九龄的老去和韩休的去世为唐朝衰落的起点。韩休为官清廉正直,文采颇优,工于文词。其子韩滉(723-787),为唐德宗时任七年宰相,其绘画作品《五牛图》更是名闻天下,为中国美术史上不可或缺的画家。韩休夫人柳氏,出身河东郡世家大族,天宝七年(748)卒,与韩休合葬于少陵原。

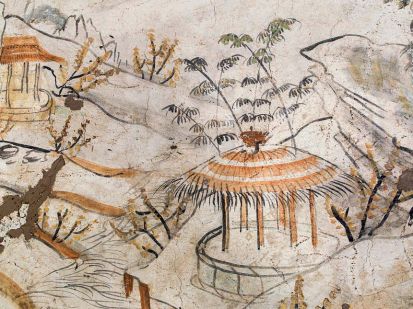

2014年3月,陕西省考古研究院与陕西历史博物馆、长安区文物局联合组成郭新庄唐墓考古队,对其进行抢救性发掘。此次发掘的主要发现是墓室壁画。墓室墓顶为日月星象图,东壁为乐舞图,南壁绘侧面朱雀,西壁为六扇屏风的树下高仕图,北壁西侧为玄武图,东侧为巨幅独屏山水图,山水图宽217厘米,高194厘米,用深红宽带作方形画框。画框内中上部绘一轮红日,透出淡青色云层,东、西两边描绘怪石嶙峋的山峰,山峰之下各绘一座敞开的茅草亭阁,底部筑高圆台。山崖上石缝中描绘有松树、翠竹、黄花树等。茅亭间的山沟里绘有流淌远去的溪水,溪水由下而上,环山而去,近山远景一览无余。

据考证,韩休墓山水图是目前发现的唐代墓葬里最早、最完整、幅面最大的山水画,与早前发掘同期墓室壁画的多屏风样式不同,这是独立的整幅山水画,填补了唐代山水画史从青绿到水墨过渡的空白和壁画史上的缺憾,把中国山水画的成熟期从宋代提前至唐代。2014年11月,笔者应陕西省考古研究院王院长及项目发掘领队刘队长邀请,赴西安原样复制临摹这幅独屏山水壁画。由于发掘及摹绘的时间紧迫,画面尺幅较大,又要避免拼接分段而影响画面气韵,所以选纸及做纸成了难题。拓稿、过稿、上色、做旧等尤其要做到临摹作品画新如旧,有岁月的沧桑感和斑驳感,要求上色不能一次到位,而是分层次分色调,待干透再层层赋染。为表现黄土色的裂缝,采用了墓室里的原土,以求接近原貌。现代绘画技法用线长少短多,宁曲少直,而这幅山水画用徒手长墨线,自然流畅,体现了唐代绘者熟稔的技法。通过临摹,仿佛与古人跨时空交流,深有感触。现对此独屏山水画做简要分析。

一、笔墨特色

隋、唐、五代时期中国绘画全面发展,唐代山水画步入成熟阶段,形成风格不同的两大分支,即青绿山水和水墨山水,各领风骚。至五代、两宋之间文人画异军突起,强调山水写真传神、意境简淡幽远,这种精神境界的追求令水墨山水技法更加丰富。

唐韩休墓出土的山水壁画以长线条描绘山石结构、土坡急缓,以富有弹性的细线条描绘水波和远山,以浓淡相宜的横式苔点拟树木点醒于山峰峭石之上,枝桠式的小树木点跺成叶,圈点式的小石子点缀土坡,亭台竹影简约,远山卷云勾勒恰似行云流水、轻盈律动。体现唐代山水绘画的时代特征应是“空勾无皴”,“勾”是勾出物体的外轮廓线,“皴”是用长短宽窄不同的笔触表达物体的空间、质感,“空勾无皴”泛指用线条勾勒锁定物象的外轮廓,以之为“骨”,再根据“随类赋彩”的原则,以青绿色填入形象,以之为“肉”,其具体的画法往往以赭石或汁绿打底色。在整个表现过程中,没有“皴”法体现,而以色代皴或以大块渲染代皴。此幅山水画用线表现山石的外轮廓结构,线条特别是山石转折处力透墙面,再以大块渲染代皴法,展现山石质地,这种“皴法”是以和山石长势相反的方向做大笔触并排式的淡墨淡染,虽粗简却厚实,开启了后世各种皴法程序化的先河。渐远的土坡以橘黄色“赋彩”,用低染法表现层次与递进,呈现写意线与面的结合,类似金碧山水的装饰效果。

画面以橘红色粗线绘框,左、右两方的草亭皆有覆盖和修改,应是对物象的结构和立体透视未能一次到位,可见起笔时无打草稿。这与初唐敦煌壁画中重视“起稿线、定型线、提神线和装饰线”等表现规范有很大的不同,也见其“草率”之处。但墨与色深入浅出,画面谐和统一,特别是长线条的熟练运用,虽见随性却技法娴熟。

二、题材及赋色特征

唐昭陵如长乐公主墓(643)、新城公主(663)、韦贵妃墓(667)等墓室壁画的题材还仅限于四神、仪位、宫廷及家居生活、建筑等几大类,尚未出现山水壁画端倪〔1〕。至唐懿德太子墓(706)、章怀太子墓(706)、节愍太子墓(710)、惠庄太子墓(724)等高等级皇族贵戚墓中逐渐发现有山石树木图,但都是作为其他主画面的陪衬存在。富平朱家道村唐墓及长安武惠妃敬陵发现有六扇山水屏风,以山水为题材的屏风式壁画与唐代殿室厅堂装饰山水屏风的盛行密不可分,其水墨用笔、赋色已逐步成熟,深远、高远、平远等空间处理方式熟稔,反映盛中唐时期山水画之变的新面貌。河北曲阳五代王处直(923)墓的水墨山水壁画已有平远的视觉之势,山石结构合理,皴法娴熟,点苔有序,反映晚唐五代水墨山水画的盛行。据籍所载,壁画之盛,实过卷轴。壁画水墨山水的兴盛与水墨风格成熟,实则喻示青绿山水已经逐步让位于水墨山水。南京大学历史系教授周晓陆将韩休墓的山水壁画解读为中国中古时代的园林写照,是秦岭一带翠华山、南五台、仙游寺等处隋唐时期园林别墅的实景写生,其中取材黄花(可能是杜仲类)等因素来描述其时的季节,与墓主人去世时节相符,山水的格局与墓主人的身份地位、情趣兴致匹配〔2〕。这幅山水画整体画面以水墨线勾轮廓,以冷暖两色为主设色,符合中国画历代传承的设色特征。中国画按其设色方法可分为淡彩、重彩和泼彩。淡彩是指在墨稿基础上略施浅淡的颜色,通常把施以淡花青(冷色系)和赭石(暖色系)的设色技法称为“浅绛”,其特色是清逸淡雅,色调协调统一。此幅山水图中,山石以暖色打底,赋以淡花青色,但非平涂,而是根据山石脉络走向,以大笔触赋色,浓淡相宜。亭台以偏橘黄色(或称佛教黄)点缀,值得一提的是缓坡并排的几道橘黄色的上色方法,与敦煌壁画《宝雨经变部分》〔3〕山脉的高染法相反,采用低染法,沿着缓坡长线条绘出几道橘黄色,描绘山体结构。此图中云彩采用两种表现方法,一种为白描双勾,一种为色彩渲染。画面左上角萦绕于前后山峰之间云彩以白描双勾绘就,无赋色无渲染。而围绕红日周边云彩,以墨色简单勾线再辅以橘黄色粗笔线。渐远至画面边缘的云彩则用没骨法渲染,间染淡橘黄色、蓝色与浅红色,五彩纷呈。

与同期的墓室壁画相比,韩休墓山水壁画题材新颖,突破了神像、家居等一般形式,并以独立独屏的山水画存在,也突破了色彩浓烈的赋色方法,以独有的低染法配合线条勾勒,为探讨盛唐“青绿山水与水墨山水之变”提供了重要依据。

三、“致远法”构图

唐代山水画的独立形成与唐代山水诗、田园诗的盛行息息相关。从美术史记载的隋代青绿山水,到宋代的成熟写意山水,作为过渡期的唐代山水画值得探索,但目前存世的唐代山水画甚少,且来源认定不一致。那么从唐代出土的墓室壁画来探究唐代山水画,不失为有效的途径。韩休墓山水壁画构图独特,布局与北宋郭熙《林泉高致》中提出的“三远法”不同,可以说是相反的。南京大学历史系周晓陆教授引《文子·上仁》曰“非惔漠无以明德,非宁静无以致远”而称之为“致远法”〔4〕。此画由远去的流水为中心轴,两山对峙,呼来将向,从画面前方一道长线条表示的缓坡直接把流水截在缓坡之下,并排的几道缓坡由近及远至远山再到红日,有“一远千里”之效果。中间的茅草亭更是“躲”在了缓坡的“背后”及“更低凹”的位置,小石子间或穿插其中。中国画传承至今的水流、飞瀑画法一般从画面由上至下、由高往低流淌,平面式布列。而这幅作品的构图却水流从画面缓坡处为起点自下而上、由低往高流去,洄流转折,以此表现空间感和层次感。于远处高空中置红太阳,这是否也意味画者在表达某种精神追求?

从如上视觉分析可以总结出,画者观察的视觉角度是站在高处,视觉及绘画角度从低头所及的脚下致远方,由高处画低处并及远处,所以俯视效果明显,这在郭熙论三远法中的“深远”有所提及,但仅限远山的表现方法。而一千多年前韩休墓山水壁画的视觉表达就能有如此技巧和方法,令人惊叹。此种构图法视觉角度变化大,构图更复杂,对物象的前后关系处理难度加深,导致后期山水画法逐渐较少采用这种构图方法。

四、山水壁画研究价值

古代墓室山水壁画既模仿现实居室的功能,也满足古代“事死如事生”的观赏性及怡悦性情的需求。而韩休墓的独立山水图,由以往纯粹的墓葬装饰壁画、人物画变为写意山水绘画,且题材上从山水仅作辅助或陪衬背景,到演变成纯粹山水画提供了实物佐证,避免唐代水墨山水画实物缺乏的尴尬,其独特构图表明在“三远法”之外,仍然有不一样的“致远法”,丰富了山水画法传统。此图也是目前考古发现唐代最早的独屏山水画,将中国写意山水画的成熟期提前至唐代,在中国美术史上具有重要研究价值,所以吸引全国各地的专家学者、美术工作者前来探究和观摩。该墓室壁画内容丰富,形式多样,题材罕见,有迎面而来的巨幅致远山水图,也有男女胡人乐队似斗舞的休闲之趣等,对于研究中国绘画发展史、古代文化和丝路文化交流等具有重要意义。

注释:

〔1〕昭陵博物馆编《昭陵唐墓壁画》,文物出版社2006年1月版。

〔2〕〔4〕《唐韩休墓出土壁画学术研讨会纪要》,《考古与文物》2014年第6期。

〔3〕中国壁画全集编辑委员会编《中国壁画全集—敦煌5初唐》,辽宁美术出版社1989年版,第84页。

张葆英

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……