驶入未来 在美国体验沃尔沃的未来科技

- 来源:新潮电子

- 关键字:沃尔沃,洛杉矶车展

- 发布时间:2015-12-30 11:15

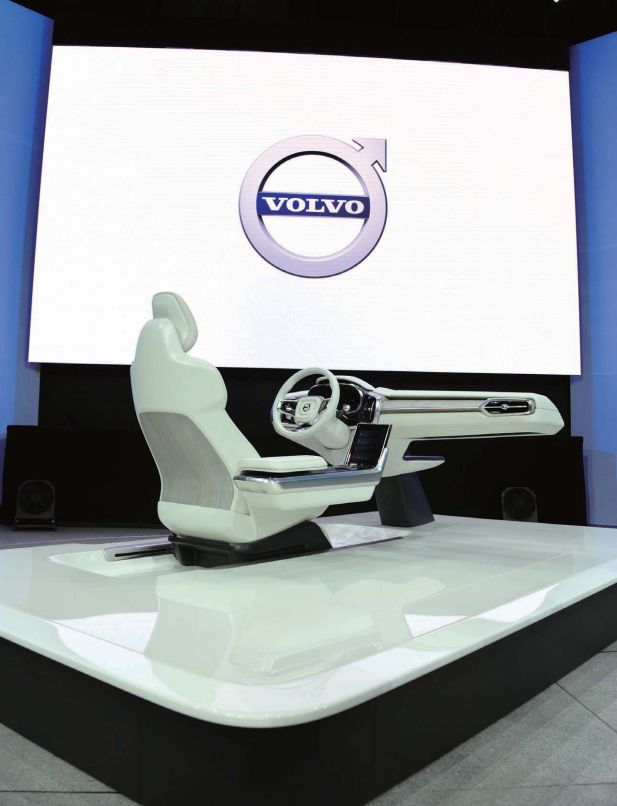

Concept 26,比自动驾驶给你更多

如果从车展级别的分类上来看,洛杉矶车展比起国际公认的5大车展,只被划归为B级车展,但自1907年召开以来,这个车展已经走过了108年的时间,所以,和那些以展示新车、新技术、新概念为主的国际A类车展相比,洛杉矶车展上加入诸多经销商元素显得更加商业化,但对于美国这个汽车轮子上的国家来说,洛杉矶车展则意味着更接地气,更受普通消费者的关注。于是,沃尔沃选择在洛杉矶车展上发布最新的自动驾驶概念车—Concept 26(以下简称C26)也就因此而显得顺理成章了。

C26概念车名字中的数字26,来自于一组统计数据,即美国人平均每天用于通勤(上下班)交通的时间为26分钟,C26的推出,就是为了能让人们在上下班的过程中除了安全,还应该更加享受,我们也可以将这项技术视为沃尔沃自动驾驶技术的豪华版。

C26被定义了三种模式,分别为Drive模式—驾驶者通过方向盘对车辆进行直接的操控,可以直接享受沃尔沃车款的驾驶乐趣;

Create模式—座椅从驾驶位置适度后移,车辆进入自动驾驶状态,驾驶者能获得更多腿部空间,这个时候可以选择打电话、查看回复邮件、或是看电影和电视节目;

Relax模式—座椅放倒,车辆进入自动驾驶状态,驾驶者此时可以选择小憩片刻,简单且充分的享受旅途时光。

沃尔沃研究发现,对于很多选购豪华汽车的消费者来说,相比豪华的车内装饰和用料,时间之于他们才是真正的奢侈品。所以,沃尔沃的研发工程师们在为消费者提供极致奢华车内空间的同时,考虑得最多的就是如何能用高科技为用户赢得更多能自由支配的时间。C26概念最起码解决的问题,就是希望用沃尔沃在自动驾驶上的先进技术,首先能将用户日常上下班的时间充分节省出来,而能解决日常通勤复杂路况条件下的自动驾驶,那么长距离旅行的问题自然也就顺理成章的解决了。其次,在C26上,沃尔沃还提出了更多关于未来人与车之间融洽相处的概念细节。

座椅

在发布会现场我们看到,C26概念中的汽车座椅,应该是我们迄今为止见到过的最为豪华奢侈的座椅了—过去,这种类型的座椅差不多只会位于豪华轿车的右后座,但C26却将它移到了前排。除了前边提到的三种模式自定义的位置之外,用户当然还可以自行调整到最符合自己舒适感的位置上。值得一提的是,C26概念中的座椅依旧严格遵循沃尔沃对于安全的定义,驾驶者的骨盆始终会和座椅以及安全带保持固定的位置,起到变化的仅是腿部和背部的角度和位置,这一理念也与沃尔沃长久以来使用固定式头枕座椅的理念相当,因为在沃尔沃安全中心研究认为这种头枕在发生交通事故时才最能保护用户的头部和脊柱。

驾驶模式

前边只是简单描述了C26概念中的三种模式,但沃尔沃在进行这一概念的研发时,感人的细节更多。比如在沃尔沃自动驾驶模式中,驾驶者输入目的地之后,自动驾驶系统还会给出至少两种行车路线,包括最短行车路线,让驾驶者能以最快速度到达,或是能提供更多自动驾驶时间的路线,以让驾驶者能赢得更舒适轻松的驾乘体验和时间。

当驾驶者手动驾车进入高速公路之后,即可打开C26系统中的自动驾驶开关,此时系统会向驾驶者提供一个倒数计时器,以显示自动驾驶的剩余时间,这种提示可以方便驾驶者选择以三种模式中的哪一种来享受自动驾驶,时间短或是手边有事处理,就选Create模式,时间较长,那么Relax模式就是不错的选择了。

在中控台右侧手套箱的位置,C26概念安置了一个25英寸的大屏幕,通过翻转的方式进行切换。在这块大屏幕上,驾驶者可以选择看电影或是电视,也可以进行网页的浏览,此时中控台上的小屏便可以充当遥控器的角色。就算是在最休闲的Relax模式下,仪表盘上的显示屏依旧会实时向驾驶者提供当前自动驾驶的状态,以便在驾驶者能在突发状况下随时插手车辆的控制。

当自动驾驶的时候还余下60秒的时候,系统会向驾驶者发出警报提示,此时驾驶者便可以轻松回到手动驾驶模式,非常方便。不过,我们倒是非常关心Relax模式下,驾驶者不小心睡着了系统会怎么应对?

人文关怀

在沃尔沃C26的设计理念中,包含的不仅仅是赢得时间、赢得安全,一种特别的人文关怀也穿插在其中。我们可以设想这样一个场景,每天的早餐时间,我们可以不再去看邮箱中一晚积累下来的邮件,或是一边吃饭一边看新闻或报纸,因为有C26,这些事情我们全部都可以在上班的路途中完成,早餐时间,更应该成为家人互相问候聊天的好时光;同样的,每天下班之前,路况通报告诉我们拥堵的晚高峰回家大约需要1小时,此时我们不必非要完成手上的工作才离开公司,而是可以把这些未尽的工作留在回家的路上去完成,等到家之后,余下的时光便是与家人一起尽享天伦之乐。

这便是沃尔沃汽车设计的理念:以人为中心,用车去包围人,处处凸显人性化。虽然以现在的标准来看,C26的确是非常科幻,但是我们必须要把眼界放得更远一些,当未来几年,更多行驶在路上的汽车都具备了自动驾驶能力,它们的自动驾驶行为都转由云端的路况大数据进行规范,在这样的前提下,自动驾驶的安全与可行性就比现在高很多了。另外,沃尔沃对于C26上那款梦幻的座椅前景也做了暗示:在2020年上市的新款XC60上,我们将有机会体验到这件奢侈品!

沃尔沃&HoloLens,让你体会更多

本次美国之行的第二个部分,便是从阳光明媚的南加州,一路向北飞往秋意正浓的美国浪漫之城西雅图,在这里,我们将体验到这次旅行最神秘的部分—沃尔沃与微软共同奉上的“黑科技”。

到西雅图下了飞机,第一时间拿到的行程表终于给这次神秘之旅的这一桥段揭开了神秘的面纱—沃尔沃基于微软最先进的虚拟现实眼镜HoloLens开发的全新应用体验。但在体验开始之前,HoloLens的现状却让我们有些哭笑不得:比起那些恨不得马上就昭告于天下的新兴硬件不同,2015年1月就亮相的微软HoloLens,在这近一年时间里,全世界能亲身体验到它的人真的很少,微软对于这款极具未来的智能硬件的行事始终神神秘秘,就像这次体验,加上我们一行三家来自中国的媒体,全球一共就只有14家媒体有机会到微软体验中心亲身尝试HoloLens的魔力,这之于我们自然也是兴奋莫名。但到后来我们也逐渐理解了HoloLens至今如此神秘的原因:在它发布之时,微软在全球范围内挑选了10家知名公司入围HoloLens合作开发伙伴,沃尔沃则是这其中惟一一家汽车厂商。在合作伙伴还没有拿得出手的杀手级应用问世之前,微软自然需要低调行事。

由于微软对HoloLens还是处于一定级别的保密之中,我们没有办法留下任何可视的影像资料,整个体验全程,相机和背包需要存放,手机可以随身携带,但必须一直放在口袋之中,惟一留下的照片是HoloLens与笔者的合影,照片需要由微软指定摄影师拍摄,并最终以邮件形式发送,留做纪念,也能让体验者有自豪的资本。好吧,所以我们就按这次体验的步骤,尽可能详尽地为你描述吧。

首先,体验中心的工作人员向我们先行交待了HoloLens的操作及佩戴方式,操作很简单,现在就一个动作—凌空点击手指,进行确认以及下一步的操作;佩戴方式并不复杂,只是需要先进行瞳距的测量,以让楼下体验中心的工作人员提前做好准备。在准备工作间,其实我们最大的收获,是知晓了微软对于HoloLens与我们已知的AR以及VR设备之间的区别:VR设备是营造独立的封闭视觉空间,但同样可以用手势动作凌空操作;AR设备则是将视觉与周遭环境结合,这一点是最容易与HoloLens相混淆的,但两者最大的区别是,AR设备的显示内容需要特定位置的Tag相配合,而且增强型内容的显示还有角度限制,但HoloLens完全不同,其一,它的显示条件并无角度或是特定位置的限制,其二,它最强大之处是能实现环境的自动扫描,比如走进一个房间,感应器能迅速对房间内的物体进行扫描、建立3D模型并存储,然后根据设定叠加增强显示内容,当使用者离开房间后再次回到这里,HoloLens还能迅速调取之前存储的模型。

进行讲解之后,我们便步入体验中心。在这里,沃尔沃的讲解员为我们演示了如下基于HoloLens开发的应用:

1.汽车设计:现在传统的汽车设计流程一般是:初稿绘制筛选定型—1:5油泥模型—1:1油泥模型—最终车身定型绘制。而前面三个阶段差不多是最费时费力的,特别是将初稿转变为油泥模型实体的过程,对于一款汽车的最终定型可算是决定性的。每家汽车厂商都有专业的油泥模型雕塑师,来将平面的线条神奇地转化为立体模型,这个过程少则数周,多则数月,这个步骤有时甚至会成为制约一款新车型开发进程的关键。但借助HoloLens就完全不一样了,初稿绘制到1:1实体模型之间的过渡几乎可以做到无缝,而且两个过程之间是完全双向可逆的,设计师可以根据各种需求随时进行调整,甚至连绘制这样的工作,也可以不再依赖传统的纸和铅笔,效率变得奇高,时间成本和物料成本都被极大幅度地压缩;

2.生产:流水线上的工人不再需要一张或几张订单列表来进行指定车款的装配,HoloLens会将这些列表一目了然地显示出来,工人毋需再辨别阅读表单,只需按显示的内容“照单抓药”即可;

3.品牌技术演示:过去,消费者想要了解一家汽车厂商的技术亮点,要么借助平面资料+讲解,要么借助视频观看,要么就是实物解剖模型,但这些传统的多媒体传达方式都会将消费者置身事外,且成本高昂,比如沃尔沃这种以安全为主打的豪华汽车品牌,想要进行车身安全结构演示,就需要在几乎每一家经销商的展厅里都放置一个1:1的实体模型,而想要展示最新的T8 Twin Engine技术,也需要如此,成本高企,也很占地方。HoloLens就能将这种体验完成沉浸化,消费者在了解技术演示过程中,一辆完全真实的汽车就在眼前,各种各样的技术细节、剖析,全都能做到几次点击便能搞定,即使是最难以表达的技术动态实现环节,比如T8 Twin Engine的三种驱动方式,就在体验中心给我们留下了相当深刻的印象;

4.车型定制:国外汽车销售的环节与国内有较大的区别,国内消费者更习惯现车购买,而国外则普遍采用菜单式定制销售,不同的车身颜色,不同的配置选装包,不同的轮毂等,都需要在经销商处选择之后下单生产再提车。传统的配置信息单在这个时候,完全敌不过销售员的如簧巧舌,忽悠再所难免。而HoloLens在此时发挥的作用就太直接了,所有可选配置包全部可以1:1的尺寸实时展示在消费者眼前,每一种车身颜色的变化,每一款轮毂为爱车带来的气质变化全都一目了解,虽然还没有拿到车,但已经做到了所见即所得。但更重要的是,由于HoloLens自身具备环境描述建模的能力,因此,这种选购行为和汽车的销售达成,有可能出现在任何场景。我们可以想象这样的桥段:在街头或是消费者的家中,只要沃尔沃的销售人员携带HoloLens出现,那么过去只能在4S店才能看车选车下单的事情,随时都可以完成。也许有人要问:为何一定是要销售人员出现才行?就之后的采购我们了解到,现在微软对于HoloLens的定价大约是3000美元,约合20000元人民币左右,一是价格比较昂贵,二是还需要专门开发的程序进行支持才行。当然,到后期这款产品要是能在消费者中受到普及,那么增强现实性的网购也不是没有可能,到那个时候,买东西可就不仅只限于沃尔沃汽车了。

虽然HoloLens的重量不轻,约20分钟的体验环节完成之后脖子有些发酸,但这种完全步入未来的超前体验带来的兴奋感却是令人全身畅快。对于沃尔沃和微软“黑科技”的此次合作,笔者认为应该从两个方面来看。

之于沃尔沃,被吉利收购后经过五年的磨砺,完全重焕了青春,各种抢眼的成长数据都预示着这家汽车品牌正在变成全球豪华汽车市场的新秀。但在面对奔驰、宝马等传统豪华品牌豪强时,如何选择一个切入点,重新打造自己就成为关键,而沃尔沃的选择便是科技,这一点与奥迪有异曲同工之妙,但又不尽相同。除了传统的安全基因,自动驾驶业已成为沃尔沃挤身豪车品牌的有力支点,特别是其提出的2020愿景,即在2020年,沃尔沃会将因为驾驶者人为失误造成的交通事故伤亡降为零,更是成为全球消费者关注的焦点。经过这些年的努力,沃尔沃与奔驰已经并列,成为全球汽车主动安全系统和智能驾驶技术的领军品牌。在这个时候,HoloLens的加入无疑又让沃尔沃的未来多了一张牌。高科技为生产制造企业提升生产力是有证可循的,一个典型的例子就是波音777大型客机,它是世界第一款完全以电脑立体CAD绘图技术设计的民用飞机,该技术又称CATIA(Computer-aidedThreedimensional Interactive Application),整个设计工序中都没有采用传统绘图纸方式,而是事先“建造”一架虚拟的777,让工程师可以及早发现任何误差,以确保机上成千上万的零件在被制成昂贵实物原型前,也能清楚计算安放的位置是否稳妥,并减省了开发时间和成本,在原型机建造的时候各种主要部件一次性成功对接,事实证明这种做法是非常成功且有效率的。正处于快速发展通道的沃尔沃当下面临的难题之一,便是旗下为数众多的车款需要完全更新,特别是新旗舰XC90问世之后所带来的拉动效应正当时,更是需要以最高效的方式来完成车型的更新并迅速推向市场,这个时候,HoloLens所提供的解决方案是非常具备想象力的。

另一方面,HoloLens为沃尔沃整个推广和销售体系也带来了全新的用户体验。它代表的不仅仅是信息向消费者更直接有效的传达,更彰显的是一种前沿科技的加持,这从另一个角度,也能为沃尔沃品牌的科技含量带来更多加分。据沃尔沃自己的统计,进入其经销商门店的消费者,现在的转化率(即进店后达成购买行为)约为3成,而在2016年HoloLens销售方式正式上线使用之后,其有信心将这一转化率大大提升。毕竟,新兴一代对于高科技产品和体验的接受度更高。

之于微软,关于HoloLens应用的回答则让我们有点啼笑皆非的感觉。是的,从各方面来看,HoloLens都算是当下虚拟现实技术当仁不让的老大,但是它到底能做什么,能有多强,微软自己想得也不是太清楚。所以,他们极度仰仗,甚至依赖像沃尔沃这样有创意的合作伙伴,为HoloLens带来更多清晰的、可复杂的解决方案,从而让这款产品实现更好的落地。而沃尔沃也没有让微软失望,我们这次体验到的一整套解决方案,几乎都是成熟可行的,微软只要改一改,便可以向汽车乃至更多行业推销,一个大生意就这样成了。

尾声

“未来,现在就来”,“未来,不等待”,这样的口号在今年我们听得并不少,而这次沃尔沃与微软共同呈现给我们的科技之旅,更是真正让我们体会到未来并不遥远。也许有人会说车并不算是数码产品,但其实在沃尔沃的计划中,车,就是未来我们身边最大的一件数码产品,高科技与传统之间的阻隔,就需要像沃尔沃这样有胆识的企业来打破。

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……