如何利用“社交货币”做好微传播

- 来源:对外传播

- 关键字:社交货币,微传播,微信订阅号

- 发布时间:2015-10-21 16:34

——以微信订阅号平台为例

在移动互联网迅猛发展的大背景下,做好移动端的微传播是大势所趋。腾讯公司最新年报数据显示,2014年,微信和WeChat合并月活跃用户达到5亿。英国数据统计公司GlobalWebIndex的数据显示,自2013年至2014年底,微信和WeChat在美国的用户数量增长了11倍,用户总量超过300万。另外一项针对重庆在华外国人的调查显示,81.6%的被调查者表示“使用微信”,其中27%的被调查者表示“每天都使用”微信,36%的被调查者表示“2至3天使用一次”,其中“朋友圈”功能的使用者占49%。

众所周知,对外传播的即时性、快捷性、互动性、渠道多样性,在相当程度上能决定对外宣传、对外传播的效果。随着信息技术的快速发展,受众早已不再满足定时、定媒体、定口径的传播模式,顺应外籍人士信息交往的趋势,根据他们获取信息的习惯,更多地使用他们常用的便利方法来开展对外传播,无疑是重要的工作。

种种调查表明,对于媒体、政府、企业及自媒体等信息扩散需求方而言,“两微”传播中的微信已经成为拓展新兴媒体传播平台的重中之重,特别是微信朋友圈的分享程度决定了微信平台传播效果的好与坏、成与败。鉴于微信目前已经是中国活跃用户数最多的移动社交平台,针对在华外国人的对外传播工作要格外重视微信公众号及朋友圈等渠道的微传播功能。

微传播中的“社交货币”

腾讯公司微信事业群总裁张小龙2014年12月在微信公开课上表示,微信公众账号上有很多阅读量来自朋友圈,他说:“20%的用户到订阅号里去挑选内容,80%的用户在朋友圈阅读这些内容。”由此可见,获得更高的分享率,成为了微信平台微传播不得不考虑的大事。

腾讯公司曾公开表示,华人(包括居住在中国的本土公民和世界各地的华人留学生)是微信向全球扩张的重要推动力量,因此,使用微信的外国人大多数都与华人存在日常生活接触。可以说,微信已经在华人与外国人之间构建了一个虚拟社交空间,并逐渐转变为包含社交服务在内的生活服务平台。

在这个平台上,人们使用的货币不仅包括法定货币和虚拟货币,“社交货币”也在被人们无意识地大量使用。

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院市场营销教授乔纳·博格在研究互联网社交中的“内容分享”时,得出了以下结论:“自我分享的特质贯穿于我们的生活中,这些共享我们的思想、观点和经验的意愿成为社交媒体和社交网络能够流行的基础。”乔纳·博格认为,人们在与其他人交流时,并不仅仅是想传达某种交流信息,“人们还想传播与自己相关的某些信息”。通俗地说,在潜意识中,人们想通过与他人谈论的信息来完成自我的“标签化”,成为别人眼中理想的自己——一个风趣、聪明、强健、美丽或者富有的自己。这些令人们觉得可以凸显自我独特性的信息,便是“社交货币”。

如果在微信平台上发布的内容能够成为大多数用户青睐的“社交货币”,这些内容将在微信朋友圈中广泛流通,大大提升在微信平台上的微传播效果。要达到这个目的,我们需要把握住受众阅读意愿和分享意愿最高的内容类型,以及这些内容共同具有的特点。

关注四种内容

根据千龙网对重庆首个面向在渝外国人的微信公众号“Hello Chongqing”的运营数据统计结果,文化活动、展览展会、出行服务等资讯类讯息最受外籍人士欢迎,这些资讯对重庆市乃至中华文化的对外传播有较好的促进作用。

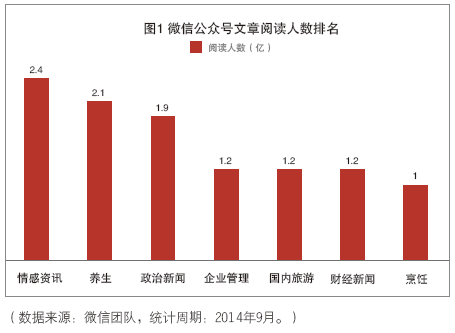

根据腾讯微信团队的统计数据,情感资讯、养生和政法新闻是微信公众号文章分享人数最多的三种内容,紧跟其后的是疾病病理、烹饪、企业管理和国内旅游。从微传播工作的角度来看,中国时政与法律、中华饮食文化、中国企业及经济发展(财经)、中国旅游等话题应该作为重点传播内容。

中国外文局今日中国杂志社推出的在京外国人同城活动资讯微信公众号“Buddy”即是通过“吃喝玩乐”等轻松话题,将中国的饮食文化、流行和传统音乐、民间习俗等多方话题融入其中,以“软资讯”的形式进行对外传播,已经成为在京外国人群体中的知名微信公众号。

强化三种特点

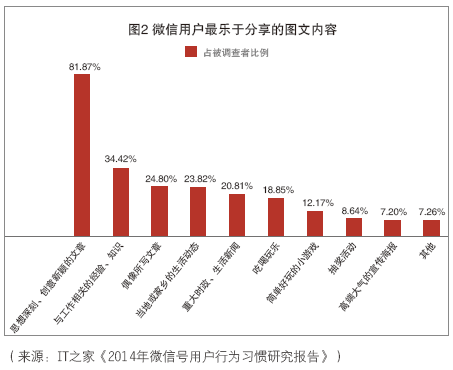

今年4月,一份对全国3200余位普通微信用户进行的调查结果显示,用户最乐于分享的五类公众号文章类型为:思想深刻、创意新颖的文章;与自身密切相关的文章,包括工作技能相关的经验、知识;偶像所写文章;当地或家乡生活动态;重大时政、生活新闻。在这当中,思想深刻的文章,与自身生活工作密切相关的文章,以及重大时政新闻所包含的内容,均是值得我们在微传播工作中格外关注的优质社交货币。

具备以下三个特点的内容能够在微信平台俘获较多的读者,获得较好的传播效果。

第一种是具有新意,特别是具有争论价值的观点性内容。通常来说,具有新意和争议的独特性标题能够在很大程度上扩大传播内容的影响力。

譬如,近期中国广东出现的首例输入性中东呼吸综合征患者是一位韩国人,广东省为抢救这名韩国人投入了大量的人力和物力。由于这位患者为外国人,围绕其特殊身份和中国政府与医疗机构给予的全力救治,能够吸引众多中国人和外国人参与话题讨论。

从社交货币的角度来看,不论是对中国政府和医疗机构、医疗人员的救助行为的讨论,还是对这名韩国患者将病毒带入中国境内的行为的讨论,中外人士都可以在参与这个争议性热门话题的过程中完成对自我的“标签化”过程:给中国政府、医疗机构和医疗人员点赞的人可以彰显自我坚持人道主义精神的处事方式;谴责此名中东呼吸综合征患者无视疾病将病毒传至他国,质疑部分国家对疾病严重程度估计不足且行动滞后的人,则可以表现出从科学角度思考全球公民健康权的理性精神。不论是哪一种目的,读者都能够在参与讨论的过程中获得自己想要的社交货币。

第二种是谈资性质的内容,说得更通俗一点,便是可供读者炫耀、博得他人认可的内容,让自己成为别人眼中风趣、有学识、有见解的人。另外,大多数人不知道的知识性内容也是微信公众平台比较受欢迎的内容。以外文局融媒体中心5月22日推出的微信公众账号“百万庄通讯社”为例,当天第一次推送信息之后,5月24日关注粉丝数为200人,首次推送的4条图文信息总阅读量为2300余次。推送当天阅读量最高的是一条名为《“抗日战争”,百度翻错了》的图文,5月24日的阅读量超过800次,约为粉丝总数的4倍。这些常人不知道的知识,在无形中也形成了转发者的社交货币——一种体现其知识渊博的社交货币。

第三种是与日常生活场景相关的话题。这些内容与阅读者的工作和物质生活直接相关。

总而言之,在微信平台进行微传播工作时,为扩大微信公众号信息覆盖的群体总量,必须让传递的内容能够成为大多数人眼中值得拥有的社交货币。不论是主题积极而让人读完后感到兴奋的文章,还是让用户非常愤怒和恐慌的文章;抑或是让读者觉得自己聪明且消息灵通、见多识广,又或是实用且容易记住的、有价值的内容……成为社交货币的内容,才能在手中更广泛地流通。

王寅中国报道杂志社全媒体采编中心

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……