VUCA时代下的高管选拔法

- 来源:IT经理世界

- 关键字:VUCA,高管,选拔

- 发布时间:2015-09-24 08:30

面对组织转型的现实要求,企业内部的人脑CPU亟待升级。

VUCA(Volatility,uncertainty,complexity and ambiguity)的概念最早是美军在20世纪90年代,引用来描述冷战结束后的越发不稳定的、不确定的、复杂、模棱两可和多边的世界。

复杂多变环境中企业选任高管面临的挑战

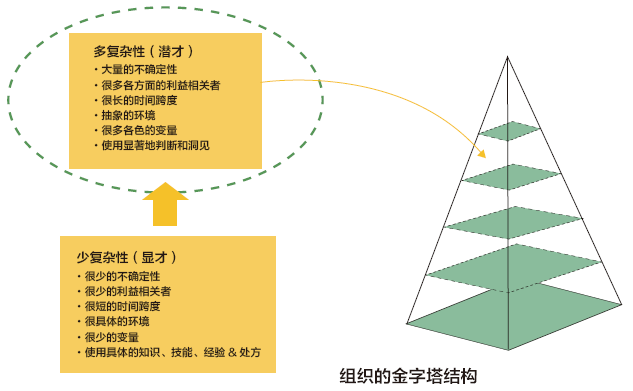

在组织的金字塔,对于任务的分工往往是这样的:一方面,越是偏高位的职位,越是会逐步脱离单个的、一线具体的事物,越是要站得高望得远,此时需要处理的任务多是时间跨度很长的、很抽象的环境,例如对于销售任务来说,复杂性高的任务类似于“下一个利润增长点在哪里?”“这个新产品要不要投?”“制定公司下三年的销售策略和计划”等;另一方面,越是处于低位的职位,接触的环境、事件越是具体,时间跨度越短,例如复杂性低的任务类似于如何搞定某个特定的客户,如何做好某个具体的项目等,里面的人、事、物是谁,都是十分确定的。

如下图所示:我们把充满不确定性的、有很多利益相关方的、在抽象而非具象的环境中操作的、往未来跨度延伸大的一类任务叫做“高复杂度任务”;而把相对具体的、涉及到的利益相关方少的、较少不确定性的、重点是满足当下情境要求的一类任务称作“低复杂度任务”。因此,对于高管岗位来说,其处理的任务的复杂度一般都是偏高的。

目前,在“其人能否胜岗”这个主题下,其主流观点和测评方法还是根植于“胜任力”基础之上的,是一种在典型的西方认识论视角下对事物的认识方式。它们往往将事物切割成极其细密的颗粒,然后力求将其可视化、标准化、量化。每个胜任力都有自身的定义、自己的程度等级,每个等级又可以切分成很多具体的行为指标放在手上,方便随时对照和查找。

从“胜任力”体系的内容和形式中可以看到以泰勒制为代表的科学管理的普及,工作被知识化,强调的是标准化、可度量等概念;但是,我们今天的时代是以“不稳定的、不确定的、复杂、模棱两可和多边的环境”为核心的“VUCA”时代,任务的“边界、涉及面、不确定性”都前所未有地开阔起来,也就是说,任务越来越“复杂”了,应对“快速到来的未来”的能力应该被郑重其事地放在桌面上了。

两种人才观:高绩效人才和高潜力人才

Corporate Leadership Council 2005年的一个研究表明:71%的高绩效者并不是高潜力。高绩效的呈现者在晋升到下一个层级的时候有困难;但有意思的是,高潜力人才中却有93%都是高绩效者。这段研究结果起码表明了两件事情:一是高绩效和高潜力是两回事情;二是在人们能够直观感受到的拥有高绩效的员工中,有70%多并非是高潜力者,那么这是一群什么样的人呢?这还要从我们的人才绩效观和人才潜力观说起。

绩效人才观以绩效作为衡量人才的标准。我们熟悉的胜任力体系便是与绩效紧密相关的选才、育才标准。1973年,著名的心理学家、哈佛大学教授大卫.麦克里兰(David McClelland)博士在《美国心理学家》杂志上发表了一篇文章“Testing for Competency Rather Than Intelligence”,奠定了以“胜任力”作为人才标准的理论基础。麦克里兰将Competency明确界定为:能明确区分在特定工作岗位和组织环境中杰出绩效水平和一般绩效水平的个人特征。 由此可见,胜任力体系的思路是以“特定岗位上的绩效差来圈出人才差”,体现的是以满足岗位现在要求为特征的绩效人才观。

潜力人才观则是以个体能否满足岗位未来要求为核心的选人用人理念。“未来”尚未发生,因此是不可见的,还未成形的,充满了各种可能性、不确定性的;而相对来说,“现在”则更加可见、有形有质,有标可寻。“潜力”是一种“势”,“潜力”和“能力”的性质是完全两样的, “看潜力”和“看能力”的着眼点和方法也必然完全不同。那么潜力管什么呢?我们说,当一个人在固有的、未有变动的岗位上行事时,依靠用来创造绩效的除了能力之外,还有必要的经验和知识,这些东西在相对静止的大环境下是可以重复使用来创造绩效的;但是当这个人的工作性质发生转变,即当他们需要承担新的、或者不同种类的责任时,这时候,能否处理那个新的、变动的部分就是要依靠“潜力”了。也就是对于组织来说,能否承担起横向职责扩张后需要承担的任务,或者能否承担起纵向晋升后的职位所要承担的任务,则应该主要依据“潜力”。

因此 “满足当前的岗位要求”、有更多“低复杂度特征的任务”,更多看的是当事人的能力;而满足“未来的岗位要求”、有更多“高复杂度特征的任务”,则更多看的是当事人的潜力。越是高级管理者的岗位,越是“策略、规划、想法、方针等”的产生者,越是要展开想象空间,能够模糊地思考和谈论,而且能够处理、预见并掌控未来的趋势,我们把这样的人才称为“潜才”;而越是在金字塔底部的岗位,越是“被输入、被告知、偏执行”的一端,处理的任务则多是具体、清晰、可见的,处理单个事件的沟通力、人际敏感度和相应的知识经验要比认知判断和构想重要得多,这样的人才我们称之为“显才”。

选拔高管应重视考察“潜力”

无论任务内容有多少差异,高级管理岗位区别于其他岗位的核心特征在于其“任务复杂度”不同。从“复杂度低的任务”到“复杂度高的任务”的过渡是梯度提升的,这同时必然要求有不同水平的“人脑加工处理信息的能力”与之相匹配。人脑的这种能力我们就将之称为“认知复杂度”,它指的是人脑对于信息的组织、加工、处理能力等等(例如:如何采摘信息;如何分析信息;如何重组信息;如何判断和推理;如何得出结论;如何计划和决策等),是一个人所拥有的内在财富。类比于胃的消化能力,“心理加工能力”更多体现的是人脑对外界信息的消化能力,类似于电脑的CPU,是决定着电脑核心运转能力的中枢。如果人的信息加工能力弱,则相当于电脑的CPU级别不高,像以前的386,486一样,处理在眼前能看到的事物、简单的任务还尚可,但就很难期待这样的电脑会有很高的转速、能够处理目前尚未成形的任务,很难期待这样的个体有很强的学习和处理新问题的能力。

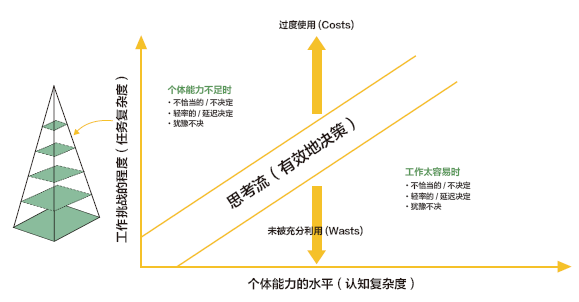

由此,我们便获得了一种重新看待“人岗匹配”这个话题的新视角,对于组织中常见的一些现象则有了更进一步的理解。如下图所示,概括来说,在组织之中较容易出现以下三大类情况:

1)个体的认知复杂度<任务复杂度 (下图左上角区域)

当个体的能力不足以处理该任务时,那么此时个体遭受着严重的认知挑战,毫无头绪,不知道该如何处理。他们要么非常犹豫,迟迟不作决定;或者是拍脑袋似地快决策,这往往是主体想要尽快摆脱任务挑战的行为;要么将这种挑战、压力转化成一种情绪的方式表达出来,变得非常的焦躁和易怒。但由于这种情绪是叠加在领导位置上,容易对其所在团队成员、同事等造成巨大的冲击,从而导致真正有能力、有主张的人离开。

2)个体的认知复杂度>任务复杂度 (下图右下角区域)

有能力的员工在处理简单任务时, 往往容易觉得无聊,缺少挑战而不愿意做。这部分人员多了,对于组织来说是个巨大的浪费,让人才能力空置,劳资双方的满意度都不高,人员的稳定性也差,最重要的流失的都是比较有能力的人。

3)个体的认知复杂度=任务复杂度 (中间思考流部分)

如果个体的认知复杂度和任务的认知复杂度相匹配,个体就会处在一种叫做“思考流”的状态中,主体有足够的认知复杂度来消化它,因此容易体验到注意力集中,目标明确,有深深的投入感,控制感,忘我,忘记了时间的存在。

加拿大裔工业心理学家,著名的管理学者、精神病学者和顾问,伦敦Tavistovk人力资源学院创始人之一Elliot Jacques等人,用模式(patterns)的思维替代了颗粒化、量化、无限细化的思维特征。Elliot认为人的认知复杂度也是分层的,不同的处理水平在本质上是完全不同的。据于此,我们在实际操作中将认知复杂度划分为 “不能够对现状贡献价值”、 “对现状贡献价值”、“对未来贡献价值”。分别对应“潜力”的三个类别:低潜力、中潜力、高潜力:

· 低潜力:预警区,不能够对当前增加价值。主要表现为当事人陈述的大多是已知信息,工具多为摆设,不能使用,没有对系统当前的状况贡献新价值。

· 中潜力:能够对当前贡献价值。主要表现为当事人在维持当前系统运营的内部做文章,或者处理的是局部的信息。总而言之是为维持系统当前这个状态做贡献,着眼于目前现状。

· 高潜力:能够对未来贡献价值。主要表现为当事人或者能够预见到系统的未来或者有能力在系统的当前状态和未来状态之间搭好如何转变的桥,也就是经常提到的“转型的方向”和“如何转”的问题。

针对“认知复杂度”的评鉴其焦点不是放在结果上,而是关注当事人是如何得到这个结果的“思维过程和水平”,由此对个体的心理过程复杂度做一个衡量。在实际评鉴情景中,当事人需要以外部咨询顾问的身份,给一个面临十字路口的模拟公司提供未来战略性的商业发展建议。接下来只是针对三类不同潜力水平的当事人的分析特征做一个说明:

首先,低潜力的当事人愿意挑局部信息,因为其关注面没有那么大,因为一大就意味着变量增加,变量之间的关系变复杂,超出其处理范围;其次,他们往往对用文字构筑的“问题空间”往往没有感觉,更多将注意力投到具体的事实和数字类的信息上,而对于前者也往往是列举式的罗列,对于后者则是应用有明确运算规则的法则来加工,其实做得更多的是电脑的工作,而非人脑的工作,因为在其中你几乎看不到对于不确定性的处理;最后一点,他们本身不生产经验,但他们确是经验和知识的搬运工。所以说,他们不对现状增添价值。

中潜力当事人呈现的是一个公司的状况,其实就是呈现了一个系统及其内部组成部分。这部分当事人跨出局部,而能关注系统整体及其内部的牵连关系,这个层级的当事人在处理事情时,追求的是整个系统运作的效能最大化,因此会比较关心“提供系统和实践来支持生产或者服务,控制预算,实现目的”。这类人才在保持并优化系统现状上面能增加价值,因此属于中潜。

高潜力当事人往往能够看到更宽广层面的“隐含信息”,例如其所在公司所处的行业状况”,“面对的竞争对手”,“政治政策的影响”等等,其公司只是这类型当事人能够看到的隐藏的更大系统中其中一个组成部分。在此基础之上,他就能分析:这个公司可能的未来(即系统的下一个状态)在哪里?如果要达成这个状态,那么如何做两个状态之间的转变?也就是说,站在三楼还一头雾水的局面,若站在六楼再看就清晰了。这类型当事人是能够给组织未来增加价值的,因此是高潜。

VUCA的时代背景决定了企业高管必须适应“一日千里”的变化节奏和新情况层出不穷的市场环境。因此,高管的选拔不可无视对其 “潜力”的把握。而“认知复杂度”为考察个体应对新变化、新局面的潜力提供了衡量的标准。

今天,许多企业转型难的根本原因是环境、任务的复杂度与我们自身的认知复杂度之间发生了错位。显然,转型对企业人力资源处理复杂任务的能力提出了更高的要求。企业内部的人脑CPU如果不能升级,那么组织的转型多半是难以成功的。

文/李爽 林颖

(作者李爽为组织心理学家,独立学者,联系方式shuangli3207@163.com。林颖为中国浦东干部学院领导研究院,复旦大学管理学博士后)

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……