周小燕 首唱「長城謠,中國一定強」

- 来源:中国怡居

- 关键字:周小燕,長城謠

- 发布时间:2015-10-08 10:27

在紀念抗日戰爭勝利七十周年的各種音樂會上,我們都可以聽到那首淒愴的女高音獨唱《長城謠》:「萬里長城萬里長,長城外面是故鄉……」可是你不一定知道,這首歌的的首唱就是如今仍健在,到今年已是九十九高齡的周小燕先生。

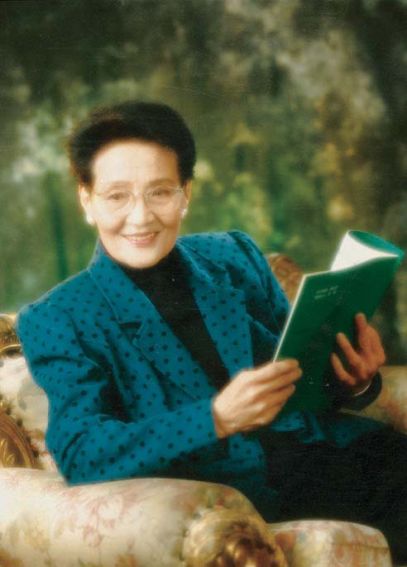

這是一位纖瘦單薄的老太太,但這又是一位享譽全球的歌唱家,是一位桃李遍天下的教育家。

喚起民眾的抗日熱情

周小燕一九一七年八月二十八日生於上海,不到周歲隨家到武漢。父親周蒼柏早年是中國第一代銀行家,與周恩來私交甚篤。父親早就發現了女兒的天賦,從小培養她學鋼琴和外語。周小燕十八歲時在父親的鼓勵下考取在上海的國立音樂專科學校聲樂專業。

一九三七年「七七盧溝橋事變」爆發,在武漢過暑假的周小燕霎時覺得自己已經長大,和家人每天關注著時局變化,都為國家的命運和未來憂心如焚。八月十三日,日寇在上海開戰,與此同時,轟轟烈烈的抗日救亡運動在武漢開始,周小燕組織了自己的親朋好友投入了抗日救亡歌詠活動。一天,劉雪庵把潘孑農作詞,自己作曲的電影《關山萬里》插曲《長城謠》交給周小燕,蒼涼悲壯的旋律、慷慨激昂的情緒、催人奮起的歌詞讓周小燕飽含深情。這首歌很快在武漢街頭巷尾傳開,並迅速流傳在抗戰前線和大後方。親人離散的痛苦、苦難深重的故土,無不激發起人們對日寇的痛恨,也更堅定了人們要驅逐日寇保衛國家的信念。這首愛國歌曲數十年來始終流傳,它真切的痛楚和強烈的憤怒打動了所有中國人,周小燕的演唱更是把這種情緒表達得淋漓盡致。

一九九五年,抗戰勝利五十周年紀念時,東方電視台組織了在長城上演唱《長城謠》。著名電影演員張瑞芳建議電視台:「你們應該去請周小燕演唱,當年抗戰的時候,這首歌就是她在武漢首唱,後來才傳唱開來了。」攝制組立刻前去邀請周小燕領唱,時年已經七十八歲的周小燕登上長城,當年俏麗的容顏不再,當年清亮的嗓音也不再,但是當她開口唱出「萬里長城萬里長,長城外面是故鄉」時,從她飽經風霜卻依然充滿熱情的面容上,我們不難看出在烽火連天的年月裡,她的那份激情和活力。二〇〇五年,在慶祝周小燕八十八歲生日的音樂會最後,周小燕帶領她的學生們再次唱響了這首曾感動和振奮了無數國人的《長城謠》。

周小燕在武漢的演唱引起了強大的共鳴,很多人都知道有這樣一位積極宣傳抗戰的姑娘,她的歌聲傳神,她的精神感人,更多的作品飛到了小燕的手裡。詩人桂濤聲看到淞滬會戰中八百壯士在謝晉元的率領下與日軍殊死一搏的英雄事跡,在激動和欽佩的情緒中一揮而就寫成了歌詞《歌八百壯士》,在歌中發出了振聾發聵的吶喊:「中國不會亡,中國不會亡」,之後不久,周小燕就在漢口維多利亞紀念堂把這首由同學夏之秋譜曲的作品搬上了舞台。「四方都是炮火,四方都是豺狼,寧願死不退讓,寧願死不投降。我們的國旗在重圍中飄蕩,飄蕩,八百壯士一條心,四方強敵不敢擋。我們的行動偉烈,我們的氣節豪壯。同胞們起未,同胞們起來,快快上戰場,把八百壯士做榜樣。中國不會亡,中國不會亡!中國不會亡,……」聽著小燕唱出的「中國不會亡」的心聲,台下的聽眾群情激昂,熱血沸騰。張治中將軍聽過周小燕演唱的《歌八百壯士》之後,提議將「中國不會亡」改為「中國一定強」,更是表達了中國人民抗擊日寇侵略,維護國家利益的堅定信念。在那個苦難的年代,這首歌曲傳遍千山萬水,成為鼓舞廣大愛國軍民鬥志的響亮號角之一。後來兩次被選為電影主題歌,傳唱六十多年。一九九三年,被評為二十世紀華人音樂經典作品。

「中國夜鶯」的起飛

在周小燕的小弟為抗戰捐軀以後,父親作出了影響她一生的決定,讓她帶著大弟去歐洲留學。一九三八年九月,她來到法國巴黎。舉目無親的姐弟在華僑的熱心幫助下站穩了腳跟。周小燕在民國政府駐法使館的招待會上唱起了《長城謠》,不僅得到法國總統的首肯,還認識了俄國著名音樂家齊爾品。在這位領路人的指點下,周小燕考取了巴黎音樂師範學校,由於她的出色表現,許多著名音樂家都主動要來教她。然而此時,納粹將戰火燒到了法國,由於缺醫少藥,大弟也不幸病死,周小燕受到了沉重的打擊。在老師和同學的安慰下,周小燕想到自已不能就此沉淪下去,否則對不起父母,也對不起多災多難的祖國。在齊爾品與許多老師的幫助下,周小燕終於克服自身嗓音上的缺點,在聲樂學習上獲得了成功。一九四四年八月二十六日巴黎解放。齊爾品為周小燕創作的清唱劇《蚌殼》上演引起轟動。隨後,周小燕參加了一系列音樂會,還應邀去盧森堡為聯合國會議演出。在首屆布拉格之春音樂會上,周小燕與多位大師同台演出,當周小燕以典雅、端莊、清麗的東方淑女形象用意大利學派的圓熟技巧、華麗音色和法國學派的詩意美詮釋歐洲經典聲樂時,流淌出西方人從未感受過的東方氣質和東方韻味。就連法國最著名的音樂評論家杜費也參與評說:「周小燕這個來自中國的「夜鶯」,她的嗓音純淨,「象白雪般純淨。有鑽石的光芒」,花腔技巧,尤其是顫音、斷音、經過句、華彩段,圓熟高超……」從此,這只「中國之鶯」飛到了法國、歐洲、直至世界人民面前。

為建設人民音樂而努力

一九四七年,周小燕回到了日思夜想的祖國,回到了分別九年的父母身邊。她馬不停蹄地到各地演出,在復旦、交大等大學籌糧募捐義演。

一九四九年七月周小燕赴京參加了第一屆文代會,周恩來鄧穎超陪她遊覽了頤和園,為她題詞:「為建設人民音樂而努力。」此時,己是一副爛攤子的國立音樂專科學校被共產黨接管,改名上海音樂學院。周小燕應她的老同學、首任院長賀綠汀之邀擔任聲樂系主任。從此,這位享譽世界的花腔女高音歌唱家就與教育結緣。那些日子裡,周小燕幾乎放棄了個人所有的一切愛好,也不顧兒女,深入工農兵,將整個身心投入到謳歌新中國的成就中去,培養了許多歌唱家。一九五六年她加入中國共產黨,解放日報還為此專門發了消息。

逆境中的歌聲

然而好景不長,各種政治治運動接踵而來,對她的音樂教育造成很大的干擾。尤其是在十年動亂中,上海音樂學院是重災區,「非正常死亡」的師生達十七人,十位系主任有九位被迫害而死。周小燕扛過來了,她被批鬥,打掃廁所,種地養雞,但在這樣艱難的環境下仍在琢磨聲樂上的事。她注意到「樣板戲」裡演員的唱腔和唱法和從前不一樣了,就感到「我們的教學、唱法也要改進。」當然,作為音樂教育家,令她最痛苦的是不能教學生。後來,在強大的「民間呼聲」壓力下,校革委會終於同意「嘗試恢復」周小燕工作。一回到學校,就有兩位穿解放軍軍裝的小戰士向他敬禮,一是魏松,一是韓適。後來又增加了一個「工農兵學員」羅魏。來之前他們都接到指示說你們是「紅」的,要「上、管、改」,而「反動學術權威」周小燕一旦收了學生卻不去管什麼「封、資、修」,偷偷拉起窗簾,讓魏松他們把耳朵貼在留聲機上聽沒被抄走的幾張外國歌劇唱片。最終,來「改」她的人卻被她「改」了。現在這三位都是享譽海內外的著名歌唱家。

終身教授就要教到終身

人們注意到,當鞠秀芳、張建一、高曼華、劉捷、廖昌永、顧欣、魏松、雷岩、李彩琴、萬山紅等等在國內外的聲樂比賽為祖國爭得了榮譽時,首先感謝的就是恩師周小燕。周小燕的學生何止這些,限於篇幅,我們不能把這長長的名單列出,然而頭腦清醒的周小燕看重的不是學生能否奪得金牌,她從比賽中看到了中國聲樂教育的差距,深感中國歌唱家的文化底蘊還不夠。她要培養更多的「小燕子」。

周小燕有個學生,得意地自稱是她的「關門弟子」。周小燕對他說:「誰跟你說我關門了?」「那你什麼時候關門?」周小燕一字一句地回答:「蓋棺的時候關門!」「我活到一百歲,教學到一百歲!」

周小燕最反對別人稱她為大師,她說:「大師不是吹出來的,我的形象最正確的叫法就是老師,而且是一個普通的老師。我沒幹什麼驚天動地的事,我的身邊有許多科學家、教育家、藝術家和各行各業的先進人物,對照他們我感到慚愧。好在我還有「野心」,做夢都在想排出一部能夠在世界藝林中站得住腳的中國歌劇。歌劇藝術提升著人們的生活品質,如今我考慮最多的是如何讓高雅藝術平易近人,如何吸引更多的年輕人。」

為此,周小燕在古稀之年還創辦了周小燕歌劇中心,並親自出任藝術總監。雖然沒有任何演出活動經費,但她每周上課的日程排得滿滿當當,許多歌劇演員慕名而來。

周小燕還不斷把音樂文化的種子向全國播撒。她在各地看到不少素質相當好的聲樂人才,只是師資力量相對比較薄弱。於是周小燕帶著一批在國內外歌唱比賽中得獎的高年級學生,利用寒暑假有計劃地進行巡回講學並舉辦「教學音樂會」,通過這種形象化教學,為當地的聲樂演員和聲樂教師上課,現場解決問題。遇到一些有培養前途的好苗子,光上一、二次課是不夠的,周小燕就把他們帶回上海繼續培養。

在為江蘇省歌舞劇院排練意大利著名歌劇《弄臣》時,周小燕大腿股骨骨折。長長的鋼針把裂開的骨頭重新固定好。沒過幾天,周小燕將演員叫到了病房,逐一輔導。彩排時,她搖著輪椅悄悄地在觀眾席旁邊的走道上觀看。帶著鋼針,周小燕還執筆撰寫了洋洋四十講有關聲樂知識的電視專題講座稿。為沒有條件進高等音樂院校學習的聲樂愛好者提供了完整的學習機會,並使之成為中國聲樂教學的一套重要文獻。為了音樂,她完全忘記了身上的傷痛。

知情人透露,周小燕幾年前曾生過一場重病,左眼也失明了,但看到她為了教一個學生如何處理尾音中的升調,不僅逐句哼唱示範,還站起來讓學生摸著自己的腹部體會氣息的運用。看到她在排練場上那雙挑不出一絲破綻的大眼睛,有誰會相信這個事實呢?

學生就是她的孩子

在周小燕心底,學生就是她的孩子。為了學生,她寧願和兒女分開;為了學生,她甘於奉獻一切。周小燕的兩個孩子都在美國。當年周小燕赴美探親,親朋好友們和子女都希望她留下來安享晚年生活。有的親朋好友說:周老師,你在中國那麼辛苦教學生,沒有車、沒有秘書,孤苦伶仃,歌劇的生存環境也不好,留下來與兒女共享天倫之樂吧。周小燕理解他們的好意,但卻語重心長地說:「美國不缺我,中國需要我!」一九九六年,周小燕的老伴、著名電影導演張駿祥病逝。來奔喪的兒女又一次動員母親和他們一起去美國,可周小燕不答應:「我不去。我的學生都在這裡,我去那裡幹什麼!」當她的兒子看到從白髮蒼蒼的老人到少兒合唱團的孩子們,好幾代的學生那麼地愛戴媽媽,他被震撼了。回到美國後給媽媽寫了一封長信「……你這一生沒有白過,你的事業在中國。只有在中國,你才會取得這麼大的成功,……看到你這麼多學生,我覺得你是對的。如果你心思都在教子女上,最多你只教出我們兩個。現在你卻為國家教出幾代學生,……我有一個偉大的母親,我很驕傲……」

踢好人生的「下半場」

周小燕喜歡看足球,她把自己比作球員。二〇〇九年,在中國文聯六十周年慶典上,她道出最大心願:「九十多歲是足球的下半場,要踢進兩個球:培養更多的老師和人才,真正原創一部國人喜愛、走向世界的歌劇。」在上海國際藝術節上首演的歌劇《一江春水》就是她精彩的「臨門一腳」。

有人提醒她的得意門生廖昌永勸勸周小燕不要太累了。廖昌永說:「其實我們做學生的會勸先生控制上課量,不能像我們年輕人一樣去拼,但是先生告訴我們,工作就是她的生命,「過閒」會讓她感到失落。我想這其實是她長壽的秘訣,而她的藝術生命其實在我們每一個學生身上都會得到延續,我們每一個人都是她的側影。」確實如此,前不久,在上海文化藝術獎的頒獎典禮上,榮獲「文化傑出貢獻獎」的廖昌永在談獲獎感言時,就是把周小燕的願望「真正原創一部國人喜愛、走向世界的歌劇」作為自己的夢想。

今年三月,周先生生病住院了,著名電影藝術家奚美娟等去醫院看望,見周先生還在工作著,小桌上放著高度放大鏡、筆記本和一份《全國藝術科學規劃項目申報書》,是學生送給她審讀的。說到工作,她說,有一次生病住院四十天,整天吃了睡,睡了吃,這樣的生活真要使人變成廢人了,她就鬧著要出院,只有回到家,才能安心地工作教學。連醫生也無奈。

周先生還說今年她的學生們提出要給她做百歲壽辰,廖昌永還建議把在全國各地的學生都請來,開音樂會。但周先生笑說:「人那麼多,開一場音樂會不夠,如果開三場,我就沒命了……」說完又是哈哈哈大笑,快樂極了。雖然高興,但她說不願意做百歲壽辰:「做虛歲,不是要讓我少活一年嗎,我不幹,哈哈哈……」

奚美娟聽著周先生這些話,強烈地感受到周先生強盛的生命力和創造力,思想的火花能夠這樣經久不息地閃現,正是源於她對生命的態度。她永遠不把自己定格在已經是一個百歲老人的觀念上。

祝周小燕先生健康長壽!祝她培育的「小燕子」們在中國世界飛翔!

樓乘震

退休記者,中國攝影家協會會員,上海市作家協會會員。

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……