頤之時 世代相傳的川菜神話

- 来源:中国怡居

- 关键字:頤之時,川菜

- 发布时间:2015-10-08 11:32

無冕之王,秀才辦起姑姑筵

上世紀二十年代的成都西較場附近開了一家包席姑姑筵,取川中俚語,辦「家家酒」之意而得名。其餐館牆上寫著這樣一首打油詩:右手拿菜刀,左手拿鍋鏟,急急忙忙幹起來,做出些魚翅海參,供老爺太太;前頭烤柴灶,後頭烤炭爐,轟轟烈烈鬧一陣,落得點殘湯剩飯,養活我大人娃娃。對聯是姑姑筵的老板黃晉臨寫的。要說這黃晉臨,可是大有來頭,他和後來火爆重慶的頤之時也有著千絲萬縷的關係。頤之時的鄭勇總經理專門為此做了詳細的查閱和解讀。

黃晉臨是四川一個秀才,對於他的經歷有這樣一說:傳聞他曾在清宮御膳房任職。要伺候好慈禧這個老佛爺可不是什麼輕鬆的活,所以他總是琢磨著新菜品,並創造出了貌似平常而味佳的開水白菜和樟茶烤鴨。其許多菜肴皆在挖掘民風民謠,以至於後來很快便風靡成都,其菜其館,成為達官貴人宴席首選,以及附庸風雅之地。

抗日戰爭時期,在重慶的軍界要人鮮英的支持下,黃晉臨把姑姑筵遷到重慶。汲取其他菜系的精華,使其得到了登峰造極的發展。開川菜館做生意,按理來說求的是個「利」字。但黃晉臨開的「姑姑筵」卻訂下了雷打不動的約法三章:一是要提前三日約定,預交席桌費;二是筵席上的菜點、水酒等,一律不給席單,全由他一手安排;三是每天只辦三到四桌,決不多辦;四是稱他黃老太爺,每席必留一席位,請老太爺上席陪客,講解菜品。

盡管「姑姑筵」開店如此苛求,來來往往的顧客卻應接不暇,而且多半是達官貴人,文人商賈。這倒不是黃晉臨故作高深,黃老太爺在經營上確實是有自己的獨到特色,他將宮廷風味與地方風味巧妙結合,把飲食與文化同時並舉,讓人得到物質和精神上的享受,而且精工細作,質量第一。一次,蔣介石品嘗了「姑姑筵」,餘興未盡,又令黃次日再辦四桌,以宴群臣。不想當即遭到拒絕,為啥?不能破了「三日前預訂」的規矩。

據傳,黃晉臨逝世後,蔣介石還為他題了一個匾,上面寫著四個字:「無冕之王」。這足以概括黃晉臨在餐飲界馳騁這麼多年的地位與貢獻了。

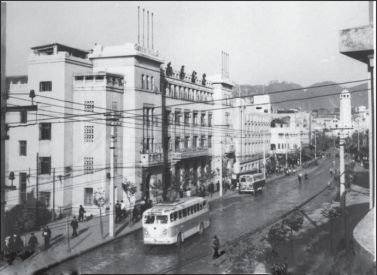

使命繼續,頤之時的歸又來

在重慶,熟悉頤之時的市民,應該還能回憶起頤之時消失前的模樣:位於渝中區國泰電影院旁的四層高樓,從下至上依序經營著西餐、大眾小炒和名小吃、高檔川菜和火鍋、茶樓,曾是本市面積最大的餐飲單體店,在餐飲界紅極一時。國民黨財政部長孔祥熙,在這裡吃得盡興;當時文化界的名流如張大千、陶益廷、鍾體乾等人,都是「頤之時」的常客。這個赫赫有名的頤之時正是脫胎於御廚黃晉臨的姑姑筵,而經營這個頤之時川菜館的就是黃晉臨的徒弟羅國榮。據說,「頤之時」這個名字就借鑒了姑姑筵注重文化品位的優點,有延年益壽之福意,更有大快朵頤之氣場。

羅國榮擅長以海產品為原料烹製川菜,如魚翅、海參等,但「頤之時」創立之初,正是抗戰期間,海產品奇缺。羅國榮就地取材,創造出了一系列名菜,如「清蒸腳魚(甲魚)」、「燒牛頭方」等。不僅如此,在上世紀三四十年代重慶的摩登現象的影響下,頤之時還引進了西餐。

一九五三年,憑著爐火純青的精湛廚藝,羅國榮跟隨賀龍去了北京,在北京飯店做了國廚,從而確立了川菜在中國菜系的地位。而頤之時的使命仍然在繼續。羅國榮也收徒弟,卻先不管這個人在廚藝上是不是一個可塑之才,更看重的是人的品性,除了教授廚藝,更多的也讓徒弟們懂得做人。他的一些徒弟後來紛紛投身於廚藝界,有的留在頤之時將川菜繼續發揚,有的甚至還把川菜帶到了全國各地甚至海外。正如鄭總所說:「頤之時的人,不一定就得留在頤之時,只要把頤之時的精神傳承開來就行。」

在這裡不得不提的就是「味苑」,它是中國飲食服務公司重慶培訓站,羅國榮的高徒陳志剛就在裡面任教且擔任廚師長。每年都會有全國各地的學生前來學廚,相當於餐飲界的黃埔軍校。二〇〇六年,因為拆遷,頤之時從食客視野中消失了。而今天,頤之時又回來了。乾燒岩鯉、粉蒸肉、豆芽肉餅湯、巴渝爐橋麵等名菜名小吃,又重回了頤之時餐桌。鄭總介紹,從黃晉臨開始傳承到今天,已經有四代甚至五代了。現在的頤之時不僅僅是傳承了一些傳統的經典川菜,也在摸索中創造著新的菜品。

在飲食衛生上,頤之時也傳承了宮廷中嚴謹的衛生習慣,所用菜板還會用酒精火燒消毒。中央電視台還就此為頤之時做了新聞專訪。鄭總說:「這也是對顧客的負責。在看不見的地方同樣在認真服務。」

文/王嬌 圖/馬岩岩、頤之時

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……