獨具特色的贛州客家文化

- 来源:中国怡居

- 关键字:贛州,客家文化

- 发布时间:2015-10-08 11:54

贛州是客家先民中原南遷第一站,為客家民系發祥地及客家人主要聚居地之一,全市客家人口占百分之九十五以上。中古後戰亂頻繁,中原漢族經西晉末五胡亂華、唐末黃巢起義、宋代金、元入侵而至三次南遷。贛中以北人煙稠密,無以立足,故沿江上溯,尋至贛南,因山荒地老,原住民少,得以居留,被原住民當成客家人。歷代沿著中古後各朝代之中原文化精髓,與贛南原住民文化相結合而創造出豐富多彩、獨具特色之客家文化。

圍屋建築群

龍南關西新圍:位於縣城東十五公裏關西鎮內,它建於清代嘉慶至道光年間,迄今有二百多年歷史,是關西名紳徐名鈞所建,費時二十九年,占地面積七千七百多平方米,與圍屋配套的附屬設施有一萬多平方米。圍屋呈長方形,四角佈有四個炮樓,外牆高十多米,壁厚一米。圍內曲徑通幽,軒廊飛簷,畫彩鎦金的精緻風格與圍外格調形成外剛內柔的景致。整體建築五組排列,前後三進,共十四個天井,正中為祠堂,對稱分置十八廳,圍內通道貫穿各列建築,百餘間房屋布局科學、結構嚴謹,不僅具有安全防衛、防風、抗震、調節陰陽、冬暖夏涼等實用功能,而且承載豐富的客家文化內涵。關西新圍平面為國字形,呈長方形,長邊九十四點七五米,短邊八十三點三六米。為三層土木結構,每層圍屋共七十九間。二層外牆為帶內壁柱厚五十釐米的築牆,三層用三十五釐米的厚青磚砌成。各層均佈有火炮眼,屋頂為硬山擱檁小青瓦兩波頂。炮角為兩層的歇山式屋頂。整幢圍屋有東門、西門兩座大門。圍屋中間套建一幢前後三進、五組並列、十四大天井的豪華大宅。與大宅配套的有花園、土屋、邊房等建築,其間以廊、牆、甬道連通屏障。此外,新圍西門口另辟二千平方米供人遊樂、憩息的小花洲和讀書的梅花書院等建築。

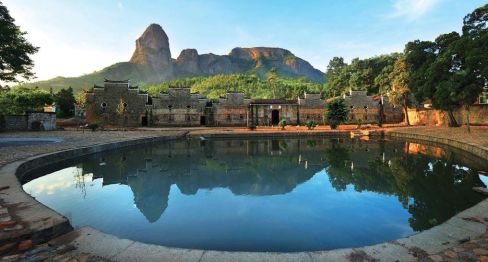

龍南里仁栗園圍:位於里仁鎮新園村,全國農業旅遊示範點。始建於弘治辛酉年(一五〇一年),為明代五品大員李清公所建,是龍南縣最大的客家圍。其狀為八卦圍,周長七百八十九米,面積六十八畝,牆厚零點六米,二層,按八卦演化在東、南、西、北四個方向均建有圍門,四周角落遍布有十二個炮樓,圍內有圍中圍,圍屋建築規模宏大,風格迥異,生活設施布局科學。圍內主要建築布局以一祠三廳為核心。歷經五百零七年的紀縉祖祠氣勢甚為恢宏,堂內雕梁畫棟,鏤刻斗拱。大堂頂部清晰可見的歷史故事彩畫鑒證了其濃厚的文化氣息和悠久的人文歷史。栗園圍不僅具有客家圍屋普遍具備的防禦功能,而且依風水原理佈局建宅,增強了生產、休閒、文教功能。橘瑞堂門前有魚塘面積六點六畝,體現了客家人一脈相承的勤生產、重文教、圖發展的人文特色。它是客家圍屋中罕見的八卦型圍屋,恢宏的建築規模和厚重的人文歷史使其成為贛南客家圍屋中一顆璀璨的明珠。

龍南楊村燕翼圍:位於楊村鎮,是目前歷史最長、保存最好、建築高度最高、最為堅固防禦功能最齊的一座客家圍屋,其考研價值和觀光效果遠在其他圍屋之上,且當地還保存著比較濃鬱的客家風情。燕翼圍是座封閉式高牆建築,占面積近二千平方米的圍屋只有一座大門供人們出入。安放在圍屋東面的拱形石框大門高二點五米,大門頂上鐫刻著「燕翼圍」三個顏體大字,筆力沉雄,神完氣足,足見書者功力之深厚。據有關資料介紹,這三個大字系清朝道光年間殿試欽點探花周玉衡所書。這座始建於明末清初社會動蕩多事之秋的燕翼圍,在眾多客家圍屋當中以高大在堅固而著稱。三百多年來,在圍屋居住的人們已將厚實的木板樓廊和梯階踏得凹凸不平,樓廊上的木柵欄也被磨損得光滑油亮。這一切都記述著圍屋經歷的滄桑歲月,記述著客家人酸甜苦辣悲歡離合的夢幻人生。

龍南楊村烏石圍:楊村烏石圍座落在楊村鎮東水河邊的烏石圍,因大門前左側臥有一塊很大的烏石頭,所以圍屋取名為烏石圍,又名盤石圍。二〇〇一年二月四日,中央電視臺東方時空現場直播了烏石圍全貌和詳細情況。

建於明代萬曆年間迄今已三百九十多年的烏石圍,前方後半圓形,在眾多風格迥異的客家圍屋當中,可以說是獨具特色,特別珍貴。走進大門是三進三廳的大廳堂,這是圍內客家人活動的公共場所。大廳兩側是由六間兩層房屋組成的六個四合院、六六三十六間偏房和三個寬敞的大廳組成的蔚為壯觀的方形建築體,這是烏石圍的核心建築。環抱著方形大廳群體建築的是六十二間房屋構成的半圓形外圍屋,朝大廳內的二樓用木板做成走馬廊,形成U形通道,以便相互呼應,而朝外的牆上則從上至下分佈著許多深邃幽暗的槍眼和炮洞,與圍屋前面兩邊的炮樓一起,形成抵禦外敵入侵的火力網。在烏石圍後半圓左側設置有一口水井,供圍內生活之用。三百多年來,清澈涼爽的井水滋養著一代又一代圍屋裡的客家子孫,人們至今仍然是飲用這口古井裡的水。烏石圍建築用料考究,做工精細,圍屋內到處有雕琢精美的裝飾物,有色澤豔麗的廊圖壁畫,顯示出客家人高超的建築工藝,漾溢著濃鬱的客家文化韻味。

客家美食

狀元肉:又名荷包胙,相傳,清朝乾隆年間戴衢亨中狀元後,大擺宴席謝請四方鄉鄰。因為講究狀元席的排場,廚師們就用本地荷葉把經過料理後的豬肉包成狀元帽的形狀,蒸熟後就成了一道色澤金黃、荷香濃鬱、肥而不膩的佳品菜肴。

小炒魚:小炒魚是明代淩廚子首創的地方風味菜。王守仁(王陽明)在贛州任巡撫時曾聘淩廚子做菜,淩得知王愛吃魚,為顯示自己的烹飪技藝,經常變換魚的做法和口味。有一次淩炒魚時放了些醋—贛州人稱小酒,別具風味,王吃後十分高興,問這道菜叫什麼名字。淩靈機一動,心想這是小酒炒魚,何不稱其為小炒魚呢?於是隨口應道:小炒魚。這道菜也就因此得名,後來成為了南康的特色菜。

客家釀豆腐:釀豆腐是客家人的傳統名菜,據說從唐代起,已有一千餘年的歷史。客家先民原來在中原,那裡盛產小麥,中原人常常用麺粉包餃子吃,遷徙到贛、閩、粵後,這裡只產大米,麺粉很少,以大豆為原料製作豆腐則是許多農家的拿手好戲,因此,客家先民想到,豬肉剁成餡,用麺粉搓皮可以包餃子,把肉餡包進豆腐裡,豆腐的味道不是更鮮美嗎?於是,就有了釀豆腐這道菜。

據二〇〇四年從南洋採訪客家人回來的贛州電視台記者撰文說,「釀豆腐不僅是中國客家的美味佳肴,而且在印尼、新加坡、馬來西亞等南洋客家餐館中流傳至今,成為了一道標志性的菜肴。」還有專營釀豆腐店,海外的客家人也經常在此聚會,到客家人餐館凖能吃到客家民俗風情于都嗩呐:于都本作雩都,雩:雨虧,缺少雨的意思,指古代求雨之祭祀,祭祀得用樂,可見于都演樂之早。于都嗩呐歷史悠久。據載,一千多年以前,于都民間便(吹)鼓手舉於道路,往來人家,更闌不歇。贛南民間各地皆有嗩呐手,百姓家裡舉辦婚喪壽慶、蓋新房、慶豐收、上大學等等,都要請嗩呐樂手來熱鬧。村坊舉行迎神賽會,或其它大型活動,也必用嗩呐以壯氣氛。但最有特色者為于都嗩呐。據統計,于都縣共有嗩呐樂隊八百多個,嗩呐樂手二千多人,鄉鄉有嗩呐隊,村村有嗩呐手,常常聞嗩呐聲。

興國山歌:興國山歌相傳為秦末國上洛山造阿房宮之伐木工所唱歌謠。是流行於以興國為中心延及贛、粵、閩、桂數省之客家民歌。興國山歌屬於口頭藝術,下里巴人之山野俚曲,為代代口耳相傳,正史無載其起源,而以太上隱者名義出現於《全唐詩》中二支山歌,也被雅化。興國山歌生動活潑,形式多樣,生活氣息濃鬱,有獨唱、對唱、三打鐵、聯唱、輪唱等形式和鎖歌、盤歌、鬥歌、猜花、丟觀音、黃鰍咬尾、繡褡褳、藤纏樹、樹纏藤等種類。

石城燈彩:石城燈彩這朵絢麗的山花,生長在石城這塊客家風情濃鬱的土地上,已有千百年的歷史。石城居民,百分之九十以上均屬客家人。從秦漢開始,客家先民們陸陸續續攜家帶口,不遠千里來到這偏遠的窮鄉僻壤。開墾荒地築室定居。石城,古屬楚越,巫風極盛,先民們為祈求家口平安、豐登大熟、時常舉燈以消災避難、經年累月,致使石城民間漸漸形成了事事當中有規矩,樣樣規矩不離燈的說法。

九獅拜象:九獅拜象發源於上猶縣,系贛南獨有之大型民間燈彩,為客家優秀文化遺產。源自明末清初,於廣東、福建等地之龍燈、獅燈基礎上發展而來,已歷三百多年。九獅拜象原多為姓氏龍燈,以顯耀家族勢大、人丁興旺,或顯示本姓中之有帝王將相。後姓氏色彩淡化,以為祈福、驅邪、歌功頌德、展示威武強盛、喜慶娛樂之用。

文、圖/羅滬京

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……