针灸治疗周围性面瘫患者的临床效果

- 来源:保健文汇

- 关键字:针灸,面瘫,临床效果

- 发布时间:2015-09-22 09:30

【摘要】目的:探讨针灸对于治疗周围性面瘫患者的临床效果。方法:选取我院自2012年6月至2014年7月收治的60例周围性面瘫患者作为观察对象,采用随机分组的方法将患者分成两组,对照组周围性面瘫患者采用西医进行治疗,实验组周围性面瘫患者采用针灸进行治疗,观察两组周围性面瘫患者治疗后的临床效果。结果:对照组周围性面瘫患者治疗后的总有效率为76.67%,实验组周围性面瘫患者治疗后的总有效率为93.33%,对照组患者的临床效果明显低于实验组患者的临床效果(p<0.05),组间临床效果的差异具有统计学意义。结论:针灸治疗周围性面瘫,效果明显,值得在临床中推广使用。

【关键词】针灸;周围性面瘫;临床效果

[中图分类号]R2 [文献标识号]A [文章编号]1061-6035(2015)8-0023-01

周围性面瘫是指面部神经管内面神经的非特异性炎症引起的周围性面部肌肉瘫痪,具有发病率高、起病急等特征,在临床上属于一种常见病[1]。主要是由于外伤、血管机能不足、先天性面部神经核发育不完整、代谢功能障碍、耳源性疾病、感染性疾病等导致,临床症状主要表现为无法皱眉、无法完全闭合眼裂、口角下垂、口眼歪斜等[2],严重影响患者的身体健康及正常生活,我院针对周围性面瘫患者采用针灸进行治疗,效果明显,现详细报告如下。

1.一般资料和方法

1.1 一般资料

选取我院自2012年6月至2014年7月收治的60例周围性面瘫患者作为观察对象,采用随机分组的方法将患者分成两组,对照组周围性面瘫患者30例,其中男性患者18例,女性患者12例,年龄25至60岁,平均年龄为(43.13±3.25)岁,病程1至7天,平均病程为(4.05±0.53)天;实验组周围性面瘫患者30例,其中男性患者16例,女性患者14例,年龄24至58岁,平均年龄为(42.16±2.97)岁,病程1至6天,平均病程为(3.78±0.65)天。本次观察均在患者及患者家属知情并与医院签署知情同意书的情况下进行。

对比两组周围性面瘫患者年龄、性别及病程等一般资料,差异无统计学意义(p>0.05),组间具有可比性。

1.2 治疗方法

对照组周围性面瘫患者采用西医治疗,给予患者常规的维生素、抗生素及抗感染等药物进行治疗,实验组周围性面瘫患者采用针灸进行治疗,具体如下:患者采用仰卧体位,针灸前对患者的面部进行消毒,消毒后,用指切法在患者合谷穴双侧及面部各穴位(如:鱼腰穴、下关穴、太阳穴、翳风穴、风池穴、阳白穴等)施针,留针25分钟;在患者面瘫一侧下关穴与牵正穴中间的穴位附近点燃艾条,艾条温和灸持续25分钟。施针的速度要根据患者的病情程度进行调整,施针的方式要根据经脉循行的方向实施,每天一次,连续治疗8天,8天为1个疗程,总共治疗3个疗程。

1.3 观察疗效

观察两组周围性面瘫患者治疗后的临床效果,显效:患者能完全闭合眼裂,面部恢复对称,临床症状基本消失;有效:患者能完全闭合眼裂,面部部分恢复对称,临床症状明显改善;无效:患者无法完全闭合眼裂,面部未能恢复对称,临床症状无改善。

总有效率=显效率+有效率。

1.4 数据处理

将对照组周围性面瘫患者和实验组周围性面瘫患者的各项研究数据录入到SPSS13.0统计学软件中进行统计学处理,计数资料采用χ2检验,使用[n(%)]表示。当P值小于0.05时,认为两组之间具有明显差异,并具有统计学意义;当P值大于0.05时,认为两组之间不存在明显差异,且不具有统计学意义。

2.结果

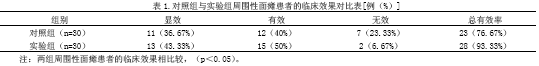

对照组周围性面瘫患者采用西医治疗后的总有效率为76.67%,实验组周围性面瘫患者采用针灸治疗后的总有效率为93.33%,对照组的临床效果明显低于实验组的临床效果(p<0.05),两组间临床效果的差异具有统计学意义,具体数据见表1。

3.讨论

周围性面瘫导致患者出现无法自主闭合眼裂、无法自主抬眉、口角下垂等症状,病情严重者还会导致流口水、流眼泪、无法正常进食等,严重影响患者的生活质量及正常工作,因此,采用有效的方式治疗周围性面瘫显得尤为重要[3]。

西医治疗周围性面瘫主要是采用抗生素、维生素、抗炎症等药物进行治疗,但药物治疗的方式具有一定的局限性,起效较慢,较难从根本上治愈周围性面瘫。

针灸是指通过火灸及针刺人体身上穴位的方式,改善经脉中的气流、帮助患者调养气血、通经脉、调和脏腑等,最终达到治疗疾病的效果[4]。针灸主要包括梅花针疗法、现代刺法灸法、艾灸、拔罐法等,临床上,很多疾病采用针灸的方式治疗都取得了很好效果,如胃肠道疾病、口腔疾病、眼科疾病、呼吸道疾病、关节炎及轻度瘫痪等。针灸不仅能改善患者的神经营养、促进神经系统代谢、增强患者的肌纤维收缩能力,还能促进血液循环、调整人体各组织功能。在治疗周围性面瘫过程中,能快速缓解面部神经的炎症,恢复面部肌肉的功能,缓解患者口角下垂、无法闭合眼裂等临床症状[5]。本次观察可以看出,采用针灸治疗的实验组周围性面瘫患者治疗后的临床效果明显优于采用西医治疗的对照组周围性面瘫患者治疗后的临床效果,且两组间临床效果的差异存在统计学意义。

本次观察结果显示,针灸治疗周围性面瘫效果明显,无副作用,且不影响患者的正常生活,值得在临床中推广。

【参考文献】

[1]蔡秀丽.针灸配合中药熏蒸治疗周围性面瘫60例[J].中国中医急症,2011,20(5):798-799.

[2]易玉珍,阮经文.针灸综合治疗周围性面瘫的疗效观察及护理[J].现代临床护理,2010,09(9):42-43.

[3]程永红.分期针灸治疗周围性面瘫的疗效观察与护理[J].护士进修杂志,2012,27(18):1713-1714.

[4]邢丹,倪姗姗,高旭超等.针灸择期治疗周围性面瘫疗效观察[J].上海针灸杂志,2010,29(5):289-291.

[5]彭艳.针灸治疗急性期周围性面瘫43例疗效观察[J].蚌埠医学院学报,2012,37(10):1211-1213.

龙雪林

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……