高职院校校本体育课程设置的研究

- 来源:新教育时代·教师版

- 关键字:高职院校,青少年,教育改革

- 发布时间:2015-12-03 15:02

摘要:随着我国职业教育的蓬勃发展,强调“实践为中心”是高职课程的基本模式,体育课程职业化和实用性的改革与构建已然成为研究的热题。设置适用于各自学校的校本体育课程,开发与构建“以人为本,以专业为导向”的既满足学生需要,又符合专业特色的校本体育课程,是顺应高职教育发展,实现高职教育目标的重要途径。

关键词:高职院校;校本体育课程;课程设置

自2002年国务院大力推进职业教育改革与发展以来,全国各地高职教育事业蓬勃发展,众多高职院校如雨后春笋般出现。十几年来高职教育虽不断的进步与完善,但依然存在诸多的问题,特别是在体育课程的领域,因此开发与构建“以人为本,以专业为导向”的既满足学生需要,又符合专业特色的校本体育课程是符合高职教育发展要求的,也是实现培养实用型技术性人才目标的重要途径。

一、高职校本体育课程的指导思想

1.健康第一

国务院《关于深化教育改革、全面推进素质教育的决定》中明确指出:“学校教育要树立健康第一的指导思想”。[1]国务院《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》中提到“加强青少年体育工作的总体要求是:认真落实健康第一的指导思想”。《学校体育工作条例》中“学校体育工作的基本任务”把“增进学生身心健康”放在了第一位。[2]《国家中长期教育改革和发展规划(2010-2020年)》中指出:“加强体育,牢固树立健康第一的思想”。《全国普通高等职业(专科)院校公共体育课程教学指导纲要(试行)(送审稿)》指出:“高职高专体育课程的任务是:以’健康第一’为指导思想”。[3]

总结国家的各类文件精神,“健康第一”是学校体育教育的指导思想已经成为共识。

2.终身体育

“每天锻炼1小时,健康工作50年,幸福生活一辈子”是2004年举行的“全国高校体育工作座谈会”叫响的口号,倡导健康的生活理念,强调每天锻炼,也就是“终身体育”。“养成终身从事体育锻炼的意识、能力与习惯”,“为提升今后生活质量打下坚实基础”作为高职高专体育课程的任务之一被明确提出。《高等学校体育工作基本标准》中指出:“使学生掌握科学锻炼的基础知识、基本技能和有效方法,学会至少两项终身受益的体育锻炼项目,养成良好锻炼习惯。”

因此培养学生“终身体育”的意识,训练可以“终身体育”的技能,也应该成为高职体育课程的指导思想之一。

3.技能迁移

技能迁移是一种技能的学习对另一种技能的学习和应用产生影响的过程或现象。在强调实践为中心的高职教育体系中,体育课程学习和训练的技能可以成为学生学习专业技能基础或促进手段。例如,通过健美操课程训练的协调性可以影响和促进流行音乐“架子鼓”专业技能的学习。

在高职大量采用并实施“模块化”或“项目为导向”教学的环境下,在高职体育课程“职业化”改革和构建的过程中,必须重视“技能迁移”。职业适用性体育课程不仅要根据“职业岗位的身体需求”,利用体育的手段,来提升学生的身体素质与体能水平,更能够通过学习、训练体育技能来影响和促进专业技能学习,提升职业能力与素养。

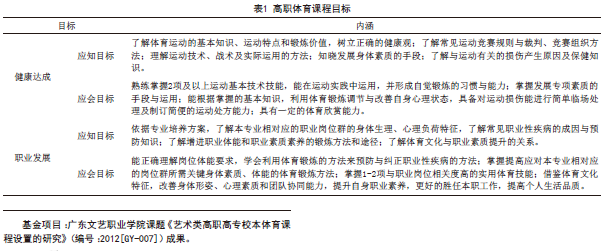

二、设置“职业化”的课程目标

《全国普通高等职业(专科)院校公共体育课程教学指导纲要(试行)(送审稿)》对高职体育课程目标分成了“健康达成目标”和“职业发展目标”两部分,每个目标又分成“应知目标”和“应会目标”(表1)。这样的目标设置简化了普通高等高本科院校的“运动参与、运动技能、身体健康、心理健康、社会适应”目标的要求,更凸显了职业化的特点与职业性的需求。

三、分配灵活合理的课程学时设置

教育部发布的《高等学校体育工作基本标准》中对体育课程的学时规定“严格执行《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》,必须为一、二年级本科学生开设不少于144学时(专科生不少于108学时)的体育必修课,每周安排体育课不少于2学时,每学时不少于45分钟。”

《全国普通高等职业(专科)院校公共体育课程教学指导纲要(试行)(送审稿)》规定“各普通高职高专院校的一、二年级必须开设体育课程,总基本课时为144学时。各校因安排一、二年级学生参与工学结合等实践教学活动,造成教学周次变改的,要合理安排教学内容与时间,其列入课表的体育教学时数不得少于108学时(二年制与3+2模式、5年一贯制高职段不少于60学时)。实施学分制的院校,总学分不少于8学分(每学期2学分)。”

《广东省学校体育三年行动计划(2015-2017年)》(粤教体[2014]2号)也同样规定:“普通高等学校一、二年级本科学生开设不少于144学时(专科生不少于108学时)的体育必修课”。

高职院校大多是三年制,学生学习并非完全固定在学校,大量的工学结合、校外实训基地学习、顶岗实习等会严重影响正常体育课程的安排,因此需要采用更灵活多变的方法来解决这一问题。

虽然我国对高等学校体育教育有许多法律法规及条例的要求,但不可否认的是目前一些高职院校由于自然条件、历史遗留等等问题,在体育场地设施、师资配置、课程建设等方面还没有完全达到国家相关规定的要求。这些因素都会导致部分高职院校体育课程学时达不到国家标准。

四、构建校本化的体育课程内容体系

高职校本体育课程内容体系的构建应该根据课程的目标和校本特色两个方面。课程内容应既能实现课程目标,又能满足学生需求,还能体现学校、学生特色,并要把学校内外资源的利用最大化。

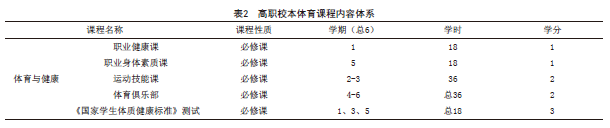

高职校本体育课程内容体系基本的构成,如表2所示。

“职业健康课程”的开设是依据“健康第一”的指导思想,为了能树立正确的健康观,了解运动损伤及保健知识,培养体育欣赏能力;了解与预防职业性疾病,特别是利用体育锻炼的方法来预防与纠正职业性疾病等。

“职业身体素质课程”是为实现“技能迁移”和满足职业需求的身体素质而开设的。

“运动技能课程”体现“终身体育”的指导思想,能使学生掌握1-2项体育锻炼方法和基本技能,结合学校内外资源,突显学校、学生特色。

“体育俱乐部”纳入必修课程,第一,可以让学生参与课外的体育活动更加规范,根据出勤计算学分,通过比赛等方式计算成绩,增加学生参与的积极性;第二,俱乐部配置专业老师或教练进行科学指导,提高学生锻炼的效果,降低自我锻炼产生损伤等风险;第三,将学校竞技运动队融入俱乐部,可以提升普通学生参与热情和竞争意识,可以增强技能水平较高学生的示范带头作用;第四,俱乐部课程纳入必修课可以保障体育教师参与学生体育活动的课时。

“《国家学生体质健康标准》测试”作为必修课程内容是因为国家有法规性文件规定在校大学生必须参与测试,且测试成绩存入学生档案。多数高职院校并未成立专门的体质测试机构,没有专职的测试人员,大多由体育教师完成测试工作,因此把国家学生体质健康标准的测试活动归类为体育必修课,可以简化程序明确责任,更好的开展测试工作。

五、构建科学灵活的评价体系

高职体育的课程目标是构建科学灵活评价体系的基础,不论对学生还是对课程本身的评价都不能仅仅以达到目标的程度或最后的成绩为最后定性的结果,而是要把出勤、运动参与、小组评价、自我评价和互相评价等一些动态的因素考虑在内。根据学生实际情况确定各项评价指标的权重,做到因人而异;把各个“项目模块”转化成“运动处方”,整合各个“运动处方”的结果形成最后成绩。

六、结论与建议

1.加强基础建设,完善体育场地设施,新建校区应严格按照《普通高等学校体育场馆设施配备标准》的要求配置相应体育设施;老旧校区应该加大体育场地设施的整改,生均运动面积不足的应制定相关政策,协调租用学校周边小区运动场,以满足正常的体育教学和学生体育活动。

2.完善机构设置,学校体育工作涵括体育课程教学、学生课外体育活动、学校各类体育活动的组织与管理、《国家学生体质健康标准》测试等,工作繁多分类复杂,应建立健全学校体育管理制度,成立单独的体育部门。

3.加强师资队伍建设,提高教师业务水平。

4.建立健全体育教师保障机制,体育教师与专业教师不能区别对待;落实体育教师的运动服装补贴、高温补贴;确保体育教师组织、参与学生课外活动、俱乐部、竞技比赛等的课时课酬;保障《国家学生体质健康标准》测试工作的课时量等。

参考文献

[1]中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》[N].中国教育报,1999-06-17(1).

[2]国家教委、国家体委《学校体育工作条例》[Z].教体[1990]006号.

[3]全国普通高等职业(专科)院校公共体育课程教学指导纲要(试行)(送审稿)

王恩祥

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……