古代中国与西方科学研究模式之比较——基于“李约瑟难题”的一点思考

- 来源:新教育时代·教师版

- 关键字:英国,欧洲文明,古代中国

- 发布时间:2015-11-05 15:16

摘要:古代中国和西方科学研究因其发展的历史背景和轨迹形成了不同的科学研究模式。分析古代中国和西方科学研究成果差异,并从科学研究目的、主体、对象及方法等方面进行两者科学研究模式的比较,以此引发“李约瑟难题”的一点思考。

关键词:李约瑟难题;古代中国与希腊;科学研究范式

英国学者李约瑟在《中国科学技术史》一书中提出“为什么在公元前1世纪到公元15世纪期间,中国文明在获取自然知识并将其应用于人的实际需要方面要比西方文明有成效得多?”、“为什么现代科学只在欧洲文明中发展,而未在中国(或印度)文明中成长?”[1]李约瑟在其后来不同时期的文章中提出多方位的探讨与解答,如“社会结构论”、“水利社会论”、“恒温器理论”以及“国民性论”,虽不乏有价值的思维成果但终究缺乏系统性和深刻性。李约瑟问题引发众多学者的思考与讨论,也因此成为中国科技史研究的热点。从历史唯物主义的维度分析,中国科技从古至今的兴衰成败是由复杂的主客观条件综合造成的后果,牵扯到社会、经济、文化、地域、人种等众多因素,是个复杂性难题。笔者拟以古代中国和西方科学研究成果的梳理结果为基础进行两者科学研究模式之比较,以此引发对“李约瑟难题”的思考。

一、古代中国与西方科学研究成果概述

古代中国与西方分别有着各自科技发展的辉煌时期,但令人费解的是,“在上古和中古时代,中国科学技术一直保持一个让西方望尘莫及的发展水平,中国科学发现和发明远远超过同时代的欧洲,已被证明是形成近代世界秩序的基本因素之一,而中国古代文明却没有能够在亚洲产生出与此相应的现代科学。”[2]科学是一种知识的理论体系,也是人类认知和探索自然的过程,科学成果的主要形式有理论、实验和技术。我们本着史学研究的严谨态度对古代中国和西方科学研究成果进行梳理和分析,挖掘其隐含在历史轨迹中的奥秘。

1.古代中国科学研究成果概述

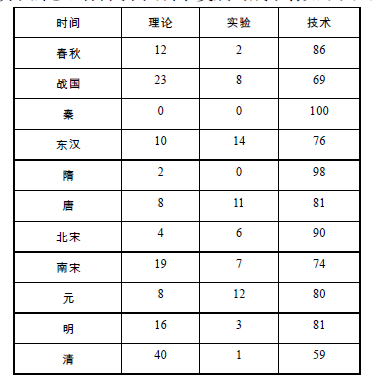

李约瑟曾在《中国与西方的科学与社会》一文中指出“我常喜欢用一种相对来说缓缓上升的曲线来说明中国的演变,显然这曲线比欧洲同一时期,譬如说公元二世纪至十五世纪的演变过程的曲线上升得高,有时高得多。”他非常谨慎地画了一张中西科学技术发展对照的示意图,在以时间为横轴,以科技成果数量为纵轴的坐标上分别为西方和中国各绘制了一条曲线,形象地揭示了两者之间的发展水平。我国学者金观涛、樊洪业、刘青峰在20世纪80年代初,统计了从公元前6世纪到19世纪末这2500年时间内的近2000项科学技术成果,绘制出中国和西方的科学技术水平累加增长曲线,从而验证了李约瑟的论断。从科学结构中的理论、实验和技术三方面来罗列古代中国科学发展的成果有如下图[3]:

从上图数据显示,古代中国科学研究中技术成分所占比例为80%,并一直维持在这一水平,按朝代分析,春秋战国、东汉、南宋及明清时期科学发展的理论比例相对较大,而同时期技术所占比重较少,由此可见,社会政治经济稳定时期,生产力的发展会带动技术的进步,但随着朝代更迭社会动荡,技术的稳步发展遭到破坏,这时理论得到发展的空隙,因此理论与技术的历史发展存在时间的错位,呈周期性变化。总的来说古代中国的技术工艺由于生产生活的实际需要取得了巨大成就,但仅徘徊在工艺技术层面,没有带动理论和实验的共同进步,到了近代也并未建立相应的科学理论体系,未能引发科学革命。

2.古代西方科学研究成果概述

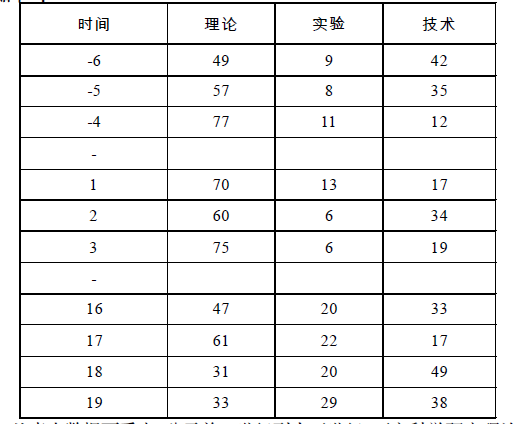

人类关于自然的认识起始于哲学,古希腊哲学发展迅速,对自然科学研究也贡献巨大,但西方科技十五世纪之前发展缓慢,其后由宗教改革和启蒙运动为导火线,进入快速发展时期,哥白尼、伽利略、达尔文、牛顿等人成为近代科学发展的先驱,各个学科理论框架、实验秩序逐步建立,对自然的各个层次都得到了较为深入的认识,在宏观、微观、理论、实验、技术各个方面都得到了丰硕的研究成果。下面将古代西方科学研究成果罗列如下[4]:

从表中数据可看出,公元前6世纪到十五世纪,西方科学研究理论成果所占比重较大,并呈上升趋势,技术成果占比重为40%以下,呈下降趋势,中世纪后,随着伽利略等人对实验方法的提倡,众多研究者开始重视实验在科学研究中的重要地位,因此实验成果所占比例增大。18世纪工业革命对技术的强烈需求导致工业生产技术的迅速发展,此时技术成果所占比例增加,到了19世纪理论、实验、技术基本达到平衡,形成适合良性循环的科学结构。

二、古代中国与西方科学研究模式比较

李约瑟曾说“中国和西方对待纯粹的和应用性自然科学的态度,科学家和工程师在古代中国社会中的地位,以及哲学、宗教、法律、语言、生产方式和产品交换等方面存在显著的差异。”[5]纵观历史发展轨迹,梳理古代中西方科学研究成果,从科学研究的主体、目的、对象及方法等方面发掘其科学研究模式之异同,为今后科技发展提供借鉴。

1.科学研究目的

科学研究目的是进行科学研究活动的原因。古代中西方科学研究目的具有较大差异,从上文的数据比较可看出我国古代从春秋战国时期到明清时期,一直延续着经世致用的思想,科学研究的目的是为了提高生产效率和解决实际问题。科学技术与发明绝大部分来源于实践并服务于实践,表现出强烈的实用主义倾向,具有鲜明的实用性和功利性。如古代农学典籍《齐民要术》、数学经典《九章算术》、药学典籍《本草纲目》以及候风地动仪、造纸术、印刷术、指南针等,都体现了生产生活实用性特点;另外古代中国科学研究带有很明确的为统治阶级服务的目的性,以天文学研究为例,中国历代帝王登基都以颁布新历法作为其合理性的重要标志,而皇帝举行重要活动的日期占卜主要以天象观测为主,农田的耕种收播也按照历法行事,这种为生存服务的实用传统为中国古代科学探索活动设定了一座无形的围城,使人们较为重视研究结果的实用性,而忽视了研究过程的逻辑性和对自然本质的客观认识。

与之相反,古代希腊科学研究目的带有非功利性色彩,坚持“为科学而科学”、“追求真理”,这一思想起始于古希腊时期,他们认为科学精神是一种对事物对真相寻根究底的执着,并且关注自然,人是观察和研究自然的主体。古希腊第一位自然主义哲学家泰勒斯首先提出对自然世界纯粹的非功利性的认识,亚里士多德在其《形而上学》中也提出“人们对自然和社会现象的困惑和惊奇是科学诞生的条件之一”。文艺复兴运动之后的西方科技研究秉承了科学理性主义这一传统,不以实用作为最后目的,而以追求真理作为最高目标。牛顿的《自然哲学的数学原理》、麦克斯韦的《电磁学通论》无不表现出以探索自然为基础,以逻辑思维为手段、以理性主义为特征、以追求真理和追求宇宙统一和谐为目的。

2.科学研究主体

从数量上看我国古代专门从事科学研究的人员总体上要少于西方。选取公元前6世纪到公元3世纪和公元16世纪到18世纪两个时期对古代中国和西方科学家数量进行比较[6],发现前一时期除天文学外其他学科科学家均少于古希腊,而后一时期物理学、化学等发展较快的学科中中国科学家人数也较少;从科学研究者身份看,古代中国多数发明家产生于普通的劳动人民及工匠之中,他们属于社会底层受奴役阶层,属于非专业科技人员,其发明也源自于对生产工艺的改进和生活实践。而古代中国专业从事科研活动的人员为官者较多,其研究多与职业相关,如张衡、沈括、李时珍等,还有些技术工程师,也同样属于官僚性质;另外中国古代专门从事科研活动的学术机构较少。古代中国官师合一、学术官守的传统使大学成为为奴隶或封建国家培养统治人才的机构,教育内容以文学及理学典籍为主,很少从事科学研究活动和教育。

西方的科学家自自然哲学家中分化而来,如古希腊的科学研究自哲学家开始,他们大多为学者,多出国游学归来从事科学研究或教育工作,集教师和科学家于一身,如泰勒斯、亚里士多德、欧几里得等。古代西方科学家由贵族、资产阶级或学术机构进行资助进行纯科学研究工作,很少与政治产生联系,因此具有较高的专业化水平。到了中世纪以后,西方大学转变为学术研究与教育合二为一的研究型机构,促使教师身份转变为科学家,并带动了私人实验室和国家实验室的迅速发展,成为西方科学研究的重要机构。

3.科学研究对象

从古代中西科技成果梳理结果分析,我国古代的科技成果主要集中于农学、水利、天文学、医学、机械制造等对人类生活关系密切的方面,其发明与进步主要应用于生产生活实践,侧重于解决实际问题,而对实际生活看似关系不大的逻辑学和物理学方面关注较少成就不大。这与我国古代的科学研究目的带有强烈的实用主义色彩有关,所以与实际生活关系密切的学科得到了超常的发展。

从古希腊开始的西方科学技术的发展秉承“追求真理”的一贯精神,把科学发现本身当做目的,对自然哲学、基础数学、天文学、物理学方面表现出极大的热情,并比较重视纯粹的理论研究,因此在中世纪之后近代科学各学科产生大量的基础性理论结果,并建立了较为完整的基础理论体系,例如经典物理学、基础化学、生物学等知识框架的完善和学科理论体系的建立以及研究方法的形成。

4.科学研究方法

章太炎在《驳建立孔子教义》中一语中的:国民常性,所察在政事日用,所务在工商耕稼。故此古代中国科学研究者常局限于对经验事实的总结和归纳,偏重实用理性,如中国古代数学的各种算法很多是在天文历法的推算中产生的,其研究方法表现出模糊性和思辨性,很少进行模拟自然过程的人控实验和对经验材料的量化分析,从而缺乏严格求证的思想和系统推理的过程;另外中国古人注重整体综合和统筹规划,例如中医理论的辩证治疗法、农学中的天地人一体论,通常将事物作为有机整体,放在自然和社会环境中整体规划。

古代西方科学研究传承了古希腊抽象理性的科学特质,科学家善于运用逻辑思维来考虑问题,柏拉图认为理念超越事物的存在,一切感性经验是靠不住的,科学和哲学的任务就是把握理念。在亚里士多德时期建立起了庞大的逻辑学体系,在伽利略时期发展了实验研究及建立模型的方法,因此西方科学家可利用科学数学化的方法进行抽象的、逻辑的推理,利用实验方法进行定量分析,并善于构建理论模型和框架,也因此爱因斯坦对李约瑟难题提出解答:“希腊哲学家发明形式逻辑体系(在欧几里得几何学中),以及(在文艺复兴时期)发现通过系统的实验可能找出因果关系。在我看来,中国的贤哲没有走上这两步,那是用不着惊奇的。要是这些发现果然都作出了,那倒是令人惊奇的事。”[7]

从以上的比较总结,古代中国和西方的科学研究模式可概括为实用型科研模式和理论型科研模式,这两种模式在其研究目的、研究主体、研究方法及研究对象方面差异巨大,随着历史的变迁,在不同社会、经济及政治体制的背景下导致不同的科学发展结果,引发李约瑟先生的疑问。我国古代科学与技术紧密结合,社会对科学技术成果的应用达到了最大限度,科技对社会进步、经济繁荣起到了很大的推动作用,但古代中国的科学发展仍未摆脱朴素的唯物直观性,并带有天人感应的神秘主义色彩,偏重技术而缺乏理论的研究模式难以为继科学研究的长足发展,没有理论的技术如无缘之木,同样缺乏对实验的应有重视也会导致理论发展的困境,导致科学研究的停滞不前,直到近代也没有能够形成“理论-实验-技术”循环加速的科学技术结构;而西方为真理而战的科学传统以及西方科学家善于运用逻辑思维和推理演绎的方法成功的将数学与其他学科相结合,定性与定量分析相结合,在此基础上建立了各个学科的概念、原理及理论基础,形成了近代科学的完整体系。

因此借古观今,在我国现代科学研究发展的道路上须充分认识到以往的不足,批判的继承和吸收,重视技术革新的同时也应着重理论与实验研究工作,加大科学理论的深化和实验的改进,形成理论、实验和技术相互促进良性循环的科学发展结构,为我国科学研究迎来新的辉煌。

参考文献:

[1][英]李约瑟.中国科学技术史[M].5中国科学技术史6翻译小组译.北京:科学出版社,1975.(第1卷,P3)

[2]霍有光.中国古代科技史钩沉[M].西安:陕西科学技术出版社,1998.

[3][4]金观涛,刘青峰.反思?探索?新知[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,1988:222.

[5]Joseph Needham,The Grand Titration:Science and Society in Eastand West,London:George Allen&Unwin,1969,p.14.

[6]任玉凤.古代中西科学家状况比较研究.内蒙古大学学报,1999.6

[7]爱因斯坦文集(第一卷)[M].北京:商务印书馆,1983.574.

杨坤 孙茂珠

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……